Неавторська передмова для «Спільне»[1]

Цього року в Киргизстані відзначається сторіччя формування промислового чехословацького кооперативу «Інтергельпо». 24 і 25 квітня відбувся Міжнародний фестиваль «Велика місія», організований міським будинком культури «Діалог», який спорудив кооператив. Bishkek Walks провели екскурсію робітничим кварталом Інтергельпо, побудованим інтернаціоналістами. Чеська організація Gulag.cz в сенсаційно-антикомуністичному дусі влаштувала експедицію до Киргизстану і зняла документальний фільм «Поховані надії», присвячений репресіям проти чехів та словаків, членів кооперативу. 27-го червня ліва група Киргсоц в рамках форуму «Базис-2025» організувала безкоштовну екскурсію по району та презентацію перевидання оповідання киргизького письменника Саткина Сасикбаєва «Дружба навеки» й друкованої версії цієї статті російською мовою.

Інтергельпо — це промисловий кооператив, заснований у 1923 році в Жилині чехословацькими лівими, які відгукнулися на більшовицький заклик про інтернаціональну допомогу. У ранньому радянському місті Пішпек — сьогоднішньому Бішкеку — кооператив розробив низову концепцію соціалістичного міста — на противагу сталінським практикам, що згодом трансформували СРСР. Із 1925 року до свого розформування під час Другої світової війни члени Інтергельпо побудували першу електростанцію в Киргизстані, а також текстильні та меблеві фабрики, школу, дитячий садок, шкіряний завод і пивоварню — заклавши тим самим основу міського експерименту міжетнічної співпраці. Вони навіть розробили своєрідне спонтанне есперанто, щоб спілкуватися з киргизами, дунганами, уйгурами, узбеками, росіянами та українцями, долаючи мовні бар'єри. Чимало з новостворених невеликих підприємств і цехів згодом стали основою цілих індустріальних секторів.

Стаття німецького історика Давіда Лойпольда простежує історію кооперативу, спираючись на маловідомі джерела чеською, киргизькою, словацькою та російською мовами, а також на польові дослідження. На відміну від «деідеологізованих» офіційних історій Інтергельпо, що представляють кооператив як частину історії ранньої індустріалізації Киргизстану і прообраз міжнародного співробітництва сьогоднішніх національних держав — Киргизстану, Чехії і Словаччини, Лойпольд повертає «утопічний» потенціал цього зразка інтернаціоналізму. Незважаючи на те, що сьогодні район кооперативу займає лише периферійне місце в міській пам'яті, він все ж зберігає залишки спроби побудувати інтернаціоналістичне соціалістичне місто «знизу».

Тут «утопія» втілюється не лише в практичній реалізації неможливого з погляду економічної та соціальної моделі, але й донині залишається актуальною як найбільша утопія інтерналістичної невідчуженої праці. У світі, де дедалі гострішою стає соціальна напруга, а серед робітників поширюється ксенофобія, спрямована проти трудових мігрантів, етнічна ідентичність витісняє класову свідомість. Це призводить до атомізації робочих колективів і робить спільний опір практично неможливим. Образ «ворога» втілюється в демонізації «іншого», але аж ніяк не того, хто порушує трудові права. Водночас невідчужена праця — як система колективного прийняття рішень, горизонтальних форм організації виробництва й взаємодії — залишається недосяжним «місцем, якого не існує». А воно існувало — сто років тому, поруч, майбутнє з минулого.

В епоху, коли глобальна спадщина соціалізму XX століття затьмарюється хвилею етнонаціоналістичних ренесансів і неотрадиціоналістських течій, погляд на практично забуту главу історії Радянської Центральної Азії відкриває новий підхід до світу столітньої давності: історію «інтернаціоналізму на практиці».

Вирушаючи на іншу землю: західні емігранти в «першій країні робітників і селян»

На перший погляд сучасний Бішкек, столиця Киргизької Республіки в Центральній Азії, може здатися типовим (пост-)радянським містом: панельні багатоповерхівки вздовж старого проспекту Радянського (який сьогодні носить ім'я радянського киргизького політика Юсупа Абдрахманова), великі паркові зони і сітчаста структура вулиць[2]. Однак, щойно тролейбус 2-го маршруту залишає метушню Ошського базару на проспекті Ден Сяопіна, перед очима відкривається умиротворений світ: одно- та двоповерхові житлові будинки з двосхилими дахами, віконними плетіннями й масивними зовнішніми стінами — пейзаж, що виразно нагадує маленьке містечко в Центральній Європі.

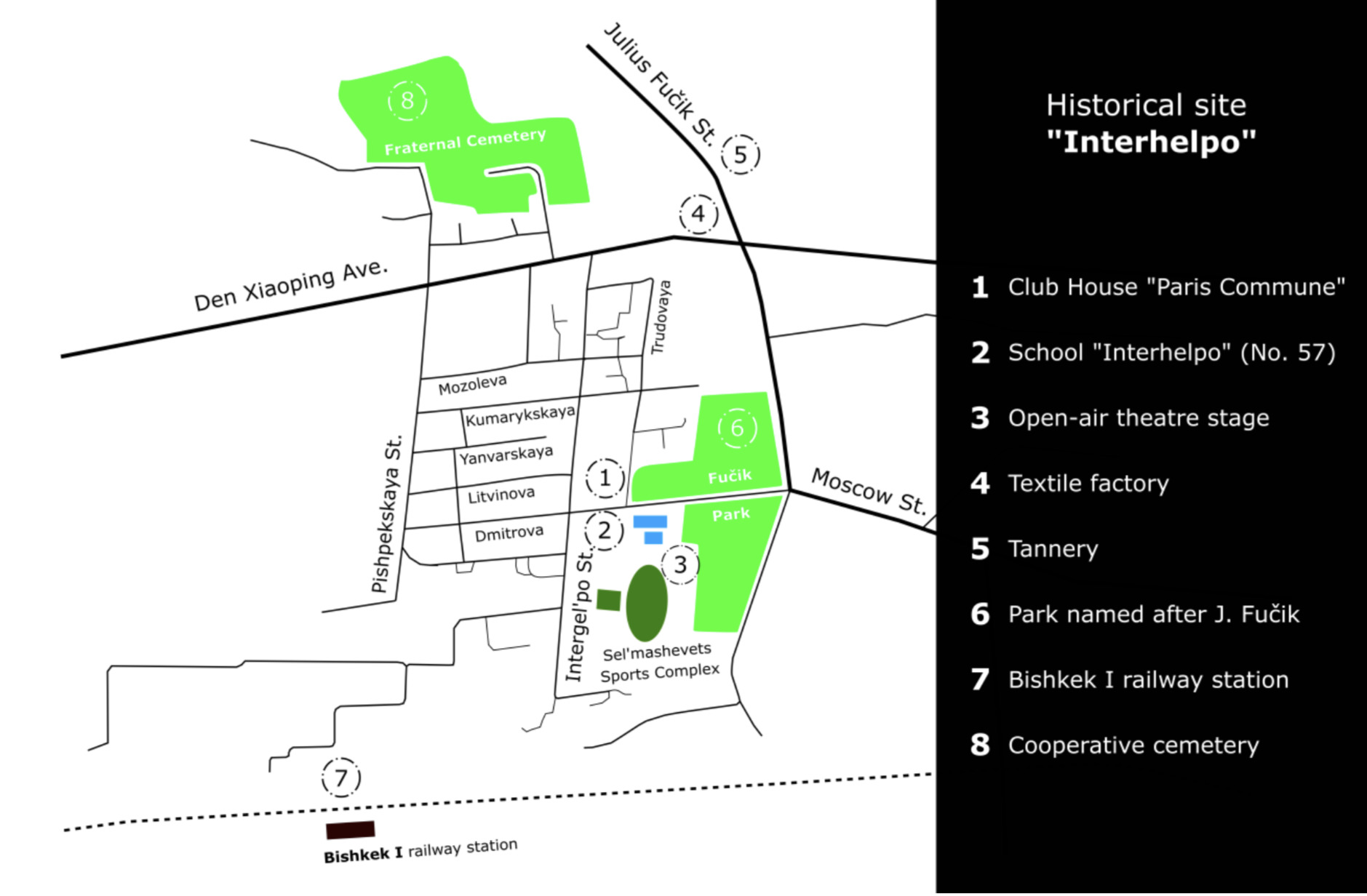

Житловий район, неофіційно знаний серед місцевих жителів як Інтергельпо, охоплює вулиці Інтергельпо і Трудову, що йдуть вертикально з півночі на південь, а також шість менших вулиць (Мозольова, Кумарикської, Січневої, Литвинова, Димитрова і Кенсуйської), які перетинають його зі сходу на захід. На сході Інтергельпо межує з парком, названим на честь чеського комуністичного письменника Юліуса Фучика, а на півдні з'єднується з новою житловою зоною. Вулиця Інтергельпо з тінистими деревами по обидва боки й маленькими магазинами створює атмосферу спокою та затишку. Проте цей, на перший погляд, ідилічний вигляд лише відволікає увагу від важких умов життя нинішніх жителів району.

Розташування району Інтергельпо в західній частині Бішкека

Будучи першою зупинкою для внутрішніх мігрантів із сільських районів півдня країни, Інтергельпо вирізняється бідністю, занедбаністю та занепадом. Побачивши це, важко повірити, що саме його матеріальність зберігає зовсім інший історичний наратив, тісно переплетений з історією сучасної столиці Киргизстану, що в минулому мала назву Фрунзе, столицею радянської республіки Киргизія. Маргіналізована історія чехословацького промислового кооперативу «Інтергельпо» (з есперанто — «взаємна підтримка») і короткочасний, але справжній успіх реально практикованого інтернаціоналізму виокремлюються як «один із найяскравіших фрагментів утопічної історії Бішкека»[3].

Хоча історія промислового кооперативу «Інтергельпо» та його роль у формуванні міського середовища Киргизстану висвітлені у двох радянських монографіях[4] і в одній статті в Чехословаччині[5], вона залишається значною мірою витісненою з колективної пам'яті — як у самому Киргизстані, так і в державах-спадкоємницях Чехословаччини. Хоча останнім часом поява поодиноких академічних досліджень, неопублікованих дисертацій і журналістських праць чеською, словацькою та російською мовами свідчить про поновлений інтерес до цієї теми, роль кооперативів західних емігрантів в урбанізації та індустріалізації радянської Центральної Азії досі залишається практично невідомою широкій англомовній академічній аудиторії[6].

Щоб зрозуміти дивовижну тишу, що оточує один із найуспішніших радянських індустріальних інтернаціоналістських кооперативів, важливо усвідомити, що Інтергельпо, який колись був «символом чехословацького ліворадикального інтернаціоналізму»[7], був значною мірою забутий ще до розпаду Радянського Союзу. Вже у повоєнний період цей колись передовий кооператив перестав відігравати важливу роль у свідомості сучасників, перетворившись на «виснажений термін, що мав лише дуже маргінальний вплив на свідомість чехословацької громадськості»[8]. Стаття історика П. Нікішова в газеті «Советская Киргизия» від 2 вересня 1972 року, присвячена історичному контексту «вулиці Інтергельпо», теж свідчить, що до 1970-х років життя кооперативу вже стало предметом історичного дослідження, а значить воно було вже невідомим багатьом місцевим сучасникам[9].

Це також може пояснити, чому в нещодавно опублікованій монографії Рейчел Епплбаум «Імперія друзів: Радянська влада і соціалістичний інтернаціоналізм у Чехословаччині часів холодної війни» не згадується Інтергельпо (та чехословацькі інтернаціоналістські кооперативи загалом) як попередник радянсько-чехословацьких відносин[10]. Озираючись на довоєнний період, авторка обмежується спостереженням, що «за часів сталінізму проєкт дружби був значною мірою націлений на Чехословаччину, що мав наслідувати радянську культуру та політику»[11]. Втім, Епплбаум навряд чи можна дорікнути за таке прочитання. Справді, дуже мало було написано про успіхи й невдачі західних інтернаціоналістських комун у ранньому Радянському Союзі[12]. Ця публікація прагне заповнити цю прогалину, висвітлюючи транслокальний історичний комплекс із південно-східних географічних околиць СРСР: радянський Киргизстан в Центральної Азії[13]. З цією метою в даному дослідженні використовується багаторівнева перспектива, яка передбачає «підхід до радянського періоду з децентрованої точки зору — не згори і не знизу, а збоку, де політика й праця, економіка, мистецтво та міжнародні відносини переплітаються»[14]. Виходячи за межі суто історичного аналізу, ця праця зрештою звертається до сьогодення й переосмислює Інтергельпо як матеріальний релікт закинутого майбутнього, вкоріненого в міських шарах сучасного міста[15]. Через біографічно-оповідні інтерв'ю та візуальну документацію, проведені впродовж шести місяців у Киргизстані між 2018 і 2019 роками, ця праця зрештою переймається питанням про роль, яку майже через століття відіграє матеріальність кооперативу в ландшафті пам'яті сучасного Бішкека[16].

«Коли ми говоримо про еміграцію, ми думаємо про словацьких батьків, матерів і доньок, які масово емігрували до США, Канади, Аргентини та Бразилії наприкінці ХІХ століття, щоб заробляти собі на життя», — нарікав чехословацький історик Павел Поллак ще у 1960-х роках у своєму есе про еміграцію до Радянського Союзу в 1920-х[17]. Однак, за словами Поллака, лише впродовж 1921-1922 років радянські міграційні органи (КомСТО) отримали до одного мільйона заяв від міжнародних робітників із проханням про еміграцію до Радянського Союзу. Натхнені новинами про революцію, ці емігранти були сповнені ентузіазму і бажання зробити свій внесок у побудову того, що, врешті-решт, мало стати першою в історії країною робітників. Робітники і селяни, які їхали до радянської Росії як кваліфіковані трудові кадри, «не мали підстав вважати, що не змогли б досягти успіху за кордоном»; тим не менш, багато хто з них вирішили емігрувати в СРСР, «щоб своїми руками брати участь у будівництві першої країни робітників і селян»[18]. Бернштейн і Черній у своєму передовому дослідженні комун у Сіетлі описують схожу картину:

«Комуни 1920-х років не були схожі на колгоспи, які сталінський режим нав'язав селу на початку 1930-х років. Комуни, члени яких часто були політично активними прихильниками режиму, приваблювали радянських лідерів, які бажали впровадити технології, знання і політично надійних людей у село»[19].

Крім європейських інтернаціоналістів, тисячі емігрантів зі США і Канади, набраних із кіл Товариства технічної допомоги Радянському Союзу, переселилися до СРСР, утворивши дві з найчисельніших груп емігрантів. До Другої світової війни, за оцінками, від 70 000 до 80 000 кваліфікованих іноземних робітників успішно емігрували до Радянського Союзу[20]. Однією з перших комун інтернаціональних робітників стала американська кооперативна громада з «123 російсько-американських реемігрантів», які пишалися тим, що працювали на заводі Ford Motor Company у Хайленд-Парку, і яку очолював інженер із Детройта на ім'я Артур Адамс (1885-1969)[21].

Цей кооператив прибув до Радянської Росії ще 1921 року із завданням перетворити ремонтну майстерню на околицях Москви на перший автомобільний завод країни. Завод АМО, який пізніше став відомим як Завод імені Лихачова (ЗіЛ), був основним підприємством з виробництва автомобілів, вантажівок, військової техніки та важкого обладнання[22]. На відміну від заводу АМО, інша визначна, хоча менш відома рання комуна — американська промислова автономна колонія Кузбас — була заснована в Кузнецькому басейні. 30 вересня 1921 року Ленін у своїй заяві до Товариства технічної допомоги Радянської Росії підтвердив, що «плани американських робітників та інженерів під керівництвом товаришів Рутгерса і Гейвуда мають повну довіру радянського уряду і що радянський уряд готовий надати їхній групі повну свободу та автономію як революціонерам СРСР»[23].

Згодом понад тисячу американських робітників разом із сім'ями прибули до СРСР, привізши із собою промислове обладнання, а також гірничодобувне, хімічне та металургійне устаткування. Комуна фактично взяла під контроль вугільну промисловість всього регіону, щороку видобуваючи до двох мільйонів тонн вугілля. За ними вирушили сільськогосподарські комуни з Каліфорнії, Аризони, Техасу і Нью-Мексико, які привезли з собою передове обладнання — включно з тракторами, паровими плугами й молотарками — і влаштувалися в таких районах, як Україна, Кавказ, середнє Поволжя та околиці Москви. Деякі з них прийняли соціалістично-російські назви, як-от комуна «Сеятель», «Новый мир» або «Сельская культура», тоді як інші зберегли назви, що вказували на їхнє місце походження, як-от комуна «Гарольд», «Каліфорнія», «Сан-Франциско» (що складалася з молокан), «Сіетл» (створена американськими фінами) або «Джон Рід»[24]. Хоча більшість цих комун проіснували недовго і були розпущені до 1927 року, за ними послідували переселенці зі Швейцарії, Німеччини, Чехословаччини, Естонії, Австрії (наприклад, комуна «Унфельд» у Середньому Поволжі чисельністю 600 осіб), Данії, Італії (наприклад, комуна «Венеція Джулія» — 300 осіб), Швеції, Болгарії, Угорщини, Польщі, Уругваю, Австралії та інших країн[25].

Юридичне підґрунтя для міграції міжнародних робітничих сил до Радянського Союзу було встановлено резолюцією про «Пролетарську допомогу Радянській Росії», ухваленою на IV Всесвітньому конгресі Комінтерну, що відбувався з 5 листопада до 5 грудня 1922 року[26]. Хоча основною метою світового пролетаріату залишалася «революційна політична боротьба робітників і посилення тиску на кожен окремий уряд», резолюція також пропонувала «мобілізувати всю економічну силу пролетаріату на підтримку Радянської Росії»[27]. Таким чином цей документ відкрив шлях для організації «кампаній господарської допомоги з метою надання негайної та реальної підтримки у справі відновлення [радянської] економіки» — це включало заклик до постачання машин, обладнання, а також робочої сили[28]. Проте, щоб запобігти «масовому переселенню іноземних робітників», яке могло б ще більше загострити проблему безробіття в Радянському Союзі, резолюція обмежувала цей заклик «окремими фахівцями»[29].

Кування «інтернаціоналістичної мрії»: від гуртка есперантистів до промислового кооперативу емігрантів

Крім економічних проблем, в країні вирувала громадянська війна, що в Центральній Азії набувала форми виснажливої боротьби між більшовиками і так званими басмачами. На боці більшовиків виступав уродженець Чехословаччини Рудольф Павлович Маречек, який проявив себе як «активний учасник боротьби за радянську владу в Семиріччі»[30] — гірському районі, нині відомому під його споконвічною назвою Жетису (або «сім річок»), що простягається вздовж сучасного киргизько-казахського кордону. У цій «Швейцарії Центральної Азії» Маречек, захоплений альпініст, згадує про «прекрасні залізниці та автомагістралі в гірських пейзажах Альп і Карпат»[31].

Однак, на відміну від Центральної Європи, територія Семиріччя та прилеглих регіонів залишалася практично повністю доіндустріальною. Маречек, переслідуваний «спогадами про багату техніку капіталістичного Заходу», дійшов висновку, що найнагальнішим питанням Центральної Азії був пошук «найбільш оптимального переходу» від «феодалізму, від патріархально-родової відсталості до соціалізму, минаючи стадію капіталістичного розвитку»[32]. З цією метою він, тодішній редактор революційної газети «Зоря Свободи» в сусідньому Верному (нині Алмати), ініціював організацію сільськогосподарської комуни «Нова Ера» на берегах Іссик-Куля, з якої згодом було утворено колгосп «Карл Маркс»[33]. Утім, на думку Маречека, справжній поступ в економічному розвитку регіону був можливий тільки через організацію промислового підприємства і механізацію виробництва. «[Н]аші кваліфіковані робітники Чехословаччини можуть зіграти там роль учителів»[34], — зітхав він з відтінком революційного ентузіазму, що поєднується із західною самовпевненістю.

Після повернення до Чехословаччини, яка на той час потерпала від масового безробіття та браку житла, Маречек відродив ідею про індустріальний кооператив у Центральній Азії. В 1923 році, у своєму рідному місті Св. Мартін (нині — північна Словаччина), він набрав перших потенційних учасників із кола мовного клубу з ідо, конструктивної допоміжної мови, яка походила від есперанто Людвіка Л. Заменгофа. Серед перших добровольців були директор споживчого кооперативу Бака, палітурник Дюрічек, слюсар Ручек та троє мулярів — Соуседік, Гурт і Поляшка. Усі вони висловили зацікавлення приєднатися до Маречека в його починанні.

Регіон у Всетині. Турчанський Святий Мартін 1923 року: Збори клубу ідо «La Ido Klubo». Джерело: Музей Валаського регіону у Всетині

Через п'ятдесят років муляр Альбін Поляшек згадає цей день в інтерв'ю з Мирославом Недомом, опублікованому в киргизькій фабричній газеті «Сельмашевець»:

«Це було в лютому 1923 р., коли одного вечора Р. Маречек приніс до нашого робітничого клубу в Жиліні журнал «Revuo Internacionala» (Міжнародний огляд), що видавався на той час у Москві. Маречек мені показав цей журнал і прочитав у ньому статтю, в якій писалося, що на пропозицію В. І. Леніна було створено організацію міжнародної робітничої допомоги, завданням якої було допомогти Радянській Республіці молодій у її промисловому і господарському будівництві»[35].

1 травня 1923 року в прилеглому Жиліні було засновано кооператив «Інтергельпо» — акронім від international laboristal helpo, що значить «міжнародна трудова допомога» мовою ідо, — з ініціативи чехословацьких інтернаціоналістів із первісною метою надання «пролетарської взаємодопомоги … для переробки сировини Жетисуйської області»[36].

Улітку того ж року члени групи встановили контакт із радянським дипломатом, який проживав у Німеччині, Левом Михайловичем Хінчуком (1868-1944), тодішнім головою Центральної спілки споживчих товариств (Центросоюз), і організували зустріч із ним у Бонні. Хінчук порадив групі подати запит до Володимира Антонова-Овсієнка, який на той час був уповноваженим представником СРСР у Празі. У результаті, Вацлав Хлумецький, сенатор від Комуністичної партії Чехословаччини, відвідав Москву, щоб укласти контракт про відрядження чехословацького кооперативу до СРСР[37]. Заснування Інтергельпо збіглося в Чехословаччині з утворенням інших сільськогосподарських кооперативів, таких як «Кладно» (Армавір, Краснодарський край), «Словацька комуна» (Сталінградська губернія) і «Рефлектор» (Єршовськ, Саратовська область)[38]. Однак, на відміну від цих сільськогосподарських кооперативів, які досягли скромних або практично нульових успіхів, Інтергельпо вирізнявся принципово іншою економічною концепцією. Задуманий як промисловий кооператив, він прагнув об'єднати різноманітних кваліфікованих ремісників — як жінок, так і чоловіків — для створення промислових виробничих об'єктів з нуля в раніше не індустріалізованому Кара-Киргизькій автономній області, що у 1926 році стала Киргизькою Автономною Соціалістичною Радянською Республікою, а в 1936 році — Киргизькою Радянською Соціалістичною Республікою[39].

Постійні вербувальні заходи словацької комуністичної газети Pravda Khudobi, що проводилися спільно з «товаришем Грюнвальдом», спершу в Словаччині, а згодом у Чехії та Моравії, виявилися успішними. Заснування кооперативу, який згодом стане одним із найуспішніших інтернаціоналістських кооперативів у радянській історії, привернуло увагу чеських, словацьких, угорських і німецьких комуністів із Чехословаччини та сусідніх регіонів, зокрема Закарпаття. Насправді добровольців було більше, ніж доступних місць[40]. Відтак вимоги до вступу були суворими. Потенційні члени мали підготувати власноруч написаний автобіографічний мотиваційний лист та заповнити анкету, що засвідчувала «членство в Соціал-демократичній партії, атеїзм, високу професійну кваліфікацію, фізичне здоров'я»[41].

Крім того, кожен кандидат мав зробити грошовий внесок у розмірі 5000 крон: 3000 крон — як внесок до кооперативу і 2000 — на дорожні витрати[42]. Ці кошти одразу спрямовували на закупівлю найнеобхіднішого устаткування: преса для цегли, ланцюгових пилок, токарних верстатів, трактора Fordson із плугом, невеликої вантажівки, динамо-машини, 12 електродвигунів, пересувного парового двигуна (локомобіль), молотильного апарата та інших сільськогосподарських машин, а також на купівлю устаткування для слюсарних, ковальських, шевських і кравецьких майстерень[43].

Однак грошовий внесок, який на той час дорівнював вартості невеликого житлового будинку, унеможливив вступ до кооперативу менш забезпечених верств населення[44]. Більшість охочих, як-от Штефан Дубчек — батько майбутнього відомого чехословацького партійного діяча Александра Дубчека, — були змушені продати всі свої речі й нерухомість, фактично розриваючи зв'язки з батьківщиною[45]. «Більшості членів кооперативу доводилося продавати все своє майно і все одно позичати гроші, щоб оплатити необхідну частку і дорожні витрати», — згадує Карол Шульц із Нове-Замки (північно-західна Чехія), який, будучи членом соціал-демократичної молодіжної групи профспілки залізничників, виявився особливо сприйнятливим до обіцянок Жовтневої революції[46].

Хоча законодавчо еміграція до Радянського Союзу не була заборонена, на практиці чехословацька влада докладала значних зусиль, аби їй перешкодити. Зокрема, щодо кооперативу «Інтергельпо» було видано секретне повідомлення Міністерства закордонних справ, у якому Міністерству внутрішніх справ рекомендувалося вжити заходів для стримування потенційних емігрантів. Будинки обшукували, інформаційні матеріали конфісковували, а міністр соціального забезпечення писав особисті листи кожному зареєстрованому учасникові, застерігаючи від еміграції до Радянського Союзу[47]. Попри всі перепони, 29 березня 1925 року зі станції в Жиліні вирушив перший потяг: 24 вантажні та 13 пасажирських вагонів, у яких їхали 117 членів кооперативу і 186 супроводжуючих осіб[48]. Крім промислового обладнання, до Радянського Союзу транспортували також предмети для сприяння культурному життю, на кшталт музичних інструментів для «хорошого, бадьорого оркестру», наукової та політичної літератури для створення місцевої бібліотеки[49]. Точний маршрут першого поїзда можна відновити завдяки статті чехословацького історика Павла Поллака, опублікованій 1947 року в журналі Kultúrny zivot («Культурне життя»): Жиліна — Київ — Пенза — Самара — Бузулук — Оренбург — Пішпек[50].

У день відправлення відомий український більшовицький лідер Володимир Олександрович Антонов-Овсієнко звернувся до групи з 303 емігрантів на залізничній станції в Жиліні із застереженням: «Ви вирушаєте до країни, зруйнованої світовою війною та громадянською війною; до країни, населення якої здебільшого живе на нижчому культурному рівні. Вам доведеться пережити багато страждань і зазнати безлічі невдач»[51]. Однак це попередження пролунало надто пізно. Маречек, який отримував 1600 крон щомісяця за вербувальну діяльність, спочатку сподівався розмістити кооператив на родючих землях Жетису, добре йому знайомих ще з часів попередньої діяльності в Центральній Азії[52]. Його надії на розміщення в місті Пржевальськ були зруйновані лише в серпні 1924 року, коли делегацію Інтергельпо прийняли представники радянської влади в Ташкенті, що тоді був столицею Туркестанської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки (1918-1924), яка охоплювала території Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Північного Казахстану. Під час зустрічі влада Туркестанської АРСР оголосила, що натомість їх розмістять у районі поблизу Пішпека в Кара-Киргизькій Автономній Області. Вирішальним фактором могло стати те, що зустріч збігалася з відкриттям 170-кілометрового залізничного з'єднання між Луговою та Пішпеком у серпні того самого року, завдяки чому столиця Кара-Киргизької Автономної Області (на відміну від Пржевальська) «отримала пряме залізничне з'єднання зі світом»[53].

Проте шкоди було завдано. Маречек, описуючи первісне місце призначення як «землю гранатів», залишив більшість емігрантів непідготовленими до суворих умов, що чекали на них у киргизьких степах[54]. Вочевидь песимістично налаштований щодо можливого успіху місії в неіндустріалізованому й посушливому степовому регіоні, Маречек за досі нез'ясованих обставин залишився в Чехословаччині[55]. До сьогодні його відсутність у першому конвої залишається предметом суперечок як серед істориків, так і серед нащадків Маречека та інших членів Інтергельпо. Одні змальовують його як трагічну постать, яку влада позбавила можливості долучитися до кооперативу, якому він присвятив своє життя, інші вбачають у ньому опортуніста, який покинув своїх товаришів у найважчий момент. У передмові до книги І. І. Самуеля «Интергельпо — чехословацкий промышленный кооператив в Киргизии» (1935) Маречек сам вступає до цієї дискусії. Він заперечує звинувачення у зраді, натомість зображуючи себе жертвою змови з боку ворожих елементів усередині кооперативу. За його словами, певні члени — як слюсар Донат Ланічек зі Зноймо (Південна Моравія), слюсар Франтішек Ягода з Брно та чоботар Людовіт Стокласек зі Зліна (Південно-Східна Моравія) — сприймали кооператив як паспортне бюро, яке пропонувало «безоплатний проїзд до СРСР», «очікуючи там на нову Америку, де можна було б легко збагатитися за рахунок спекулятивних проєктів»[56]. В акті розкрадання ці члени віддали б перевагу придбанню старого обладнання і техніки, керуючись «невідомо якими спонуканнями». Усвідомлюючи, що його рішення не сісти на перший потяг «широко використовувалося опозицією», Маречек пропонує наратив, який перетворює звинувачення в боягузтві на акт самопожертви: його рішення було прийняте з важким серцем «з тактичних міркувань» — небажанням наражати проєкт на небезпеку з огляду на внутрішній розлад та його попередні арешти чехословацькою владою[57].

Від мрії до мети: будівництво радянського міста в степах Центральної Азії

Коли перша хвиля із загальної кількості 1317 членів кооперативу прибула 24 квітня 1925 року в кінцеву точку залізничного маршруту, вони виявили місце, вільне не тільки від капіталістичного гніту, а й позбавлене найнеобхідніших аспектів міського життя — тут не було ні електрики, ні водопровідної мережі[58]. Коли члени кооперативу вперше вийшли з вагонів і зіткнулися з посушливою, майже пустельною місцевістю за спорожнілою залізничною станцією Пішпек — евфемізмом для позначення того, що насправді було лише дерев'яною платформою, — багато хто з гіркотою вигукнув: «Тепер ми справді прибули на край світу»[59]. Це розчарування відображено в численних свідченнях членів Інтергельпо, наприклад, у спогадах Катежини Тішлярової-Прекопової з Пухова (Північно-Західна Словаччина), доньки бляхаря Вінцента Тішлярова, якій було тринадцять років, коли вона приїхала до Пішпека:

«Цей пейзаж не мав нічого спільного з фотографіями, з якими Рудольф Маречек, організатор Інтергельпо, подорожував країною. “Так, у нас є такий край”, — відповідали місцеві залізничники, — “з тінистими гаями і великою кількістю джерельної води, де ростуть чудові яблука, але Пржевальськ розташований досить далеко звідси”»[60].

Пішпек був невеликим периферійним пізньоцарським містом із понад 752 домашніми господарствами, здебільшого російських та українських переселенців, а також дунганів, татар та узбеків. Колоніальне поселення перебувало в доіндустріальному стані: тут не було електромережі чи системи зрошення — індустріалізація Киргизької РСР розпочалася лише через три роки після реалізації першого всесоюзного п'ятирічного плану (1928-1932). Дві скромні земельні ділянки на заході міста, загальною площею близько 43 гектарів із покладами глини, придатної для виробництва цегли, Наркомзем здав кооперативу в оренду на дванадцять років[61]. Натомість кооператив зобов'язався впродовж першого року організувати майстерні для виробництва цегли, черепиці, а також кузню, після чого розпочати будівництво житлових будинків та інших виробничих об'єктів. Згідно з угодою, 10% робочих місць мали бути зайняті місцевими жителями[62].

Незабаром після прибуття вони запустили шкіряний завод для переробки регіональної сировини й організували сільськогосподарське виробництво[63]. Один із членів Інтергельпо згадував своє перше відвідування ділянки землі: відома серед місцевих як «Мурзабай», імовірно, на честь попереднього власника, ця ділянка здалася інтернаціоналістам «царством дикої природи», де високі будяки та очерети були населені не лише фазанами, лисицями та зайцями, а й степовими зміями та отруйними гадюками[64].

25 квітня, наступного дня після прибуття, в розташованому поблизу клубі залізничників відбулися перші загальні збори кооперативу[65]. За відсутності Маречека головою було обрано тесляра Філіпа Шволіка з Братислави. Проте дійти єдиної думки, чи є Інтергельпо комуною, а чи кооперативом, не вдалося. Це було пов'язано з його новаторським характером: «Промислових комун не було, тому що промислові підприємства існували тільки у формі державних підприємств»[66]. Однак емігранти зіткнулися з більш серйозними практичними проблемами. Кооператив витратив усі свої ресурси на придбання машин і обладнання в Чехословаччині. Маючи в скарбниці громади всього 332 рублі, вони від самого початку були змушені покладатися на кредити, перший з яких був виданий Киргизьким державним банком на суму 20 000 рублів[67]. Одразу після прибуття гостро постало й питання тимчасового житла, яке мало забезпечити притулок до завершення будівництва бараків. Початкові плани місцевої влади — розселити членів у навколишніх селах — виявилися нереалістичними, тож новоприбулих розмістили в покинутих військових казармах. Невдовзі було організовано спільну кухню з імпровізованою пекарнею та бойнею, що ще більше загострило стосунки між і без того розчарованими членами кооперативу: «Коли Палінкаші готували перці й гуляш за угорськими рецептами, чехи протестували. З іншого боку, коли пані Швецова готувала кнедлі, це не подобалося угорцям. А хороші словацькі бринзові галушки залишилися лише слабким спогадом про дім»[68]. Попри складну ситуацію з житлом, упродовж двох місяців шевцям та слюсарям вдалося налагодити свої майстерні, і вони розпочали роботу до травня 1925 року.

У травні 1925 року в Пішпеку теслі, слюсарі та шевці почали свою роботу. Джерело: Музей Валаського регіону у Всетині

Шкіряний завод був заснований «товаришем Крайчовичем», а столярна майстерня була організована «товаришем Ковачиком». Під керівництвом електрика Ондрея Палінкаша з Гандлова використовували дизельний генератор потужністю 40 кінських сил, який забезпечив електрикою і запалив першу електричну лампочку в Пішпеку. Електрифікація кварталу кооперативу стала важливим кроком в індустріалізації республіки після 1923 року, коли вперше електричну енергію використали в шахті Кизил-Кія (Баткенський район) для освітлення вулиць[69]. Однак рішення тимчасово переселитися в погано ізольовані казарми виявилося не лише непрактичним і незручним, а й фатальним із настанням зими. Важкі житлові умови, посилені особливо суворою зимою 1925 року, призвели до поширення смертельних хвороб, таких як малярія і тиф, які забрали життя до тридцяти осіб, включно з усіма дітьми віком до трьох років. 15 листопада 1925 року прибув допоміжний транспорт (mezitransport) із 63 людьми з Чехословаччини, включно з двома вкрай необхідними лікарями. Не дивно, що ця трагедія змусила деяких членів покинути кооператив: хтось повернувся до Чехословаччини, інші переселилися в більш урбанізовані райони СРСР, як-от Ростов, Оренбург або Новосибірськ[70]. Ледве оговтавшись від трагедії, кооператив спіткав іще один серйозний удар: 5 травня 1926 року, лише за рік після прибуття, пожежа знищила головне виробниче приміщення, де розташовувалися цехи з оброблення металу й дерева[71]. Проте цей рік також ознаменувався успішним завершенням першого великого будівельного проєкту в Пішпеку, який на той час було перейменовано на Фрунзе на честь більшовицького лідера Михайла Васильовича Фрунзе, який народився в сім'ї батька з Бессарабії і матері з Туркестану. Будівлю державного банку Киргизької РСР побудували на перетині бульвару Еркіндік та вулиці Фрунзе за підтримки мулярів, столярів і слюсарів кооперативу. Рік по тому, 2 травня 1927-го, на текстильній фабриці розпочалися виробничі операції з 725 веретенами і 18 ткацькими верстатами, підтримуваними дизельним двигуном потужністю 80 кінських сил з двома циліндрами[72]. У той час, коли Західний світ, включно з рідною Чехословаччиною, потерпав від глибокої економічної кризи, Інтергельпо почало процвітати за ленінського комунізму.

У вихідні члени кооперативу відвідували навколишні села, щоб ознайомити місцеве населення з сучасними методами виробництва через практичні робочі гуртки. Початкова підозра, з якою селяни зустрічали новоприбулих, добре відображена в біографічних записах члена кооперативу і вчителя Петра Їлемницького з Чадци (північно-західна Словаччина), який цитує літнього жителя села:

«Коли ви прибули сюди десять років тому і привезли з собою всілякі дивовижні машини, коли ви побудували фабрики і майстерні з нуля, наші старійшини говорили: “Нехай Аллах буде з нами, вони пов'язані зі злими духами. Вони принесуть на нас велике лихо, ви побачите!”»[73].

Проте саме молодь виявилася найбільш відкритою до нових виробничих методів, які пропонував промисловий кооператив[74]. Однією з перших місцевих мешканок, які приєдналися до Інтергельпо, була Олександра Бедржихова. Вона народилася 1906 року в українському місті Козятин під Києвом в багатодітній родині — мала одинадцять братів і сестр. У шість років переїхала до Пішпека. З дев'ятнадцяти років вона працювала на тютюнових полях, де й зустріла перших членів Інтергельпо:

«На нашій плантації після роботи завжди було дуже весело, хлопці грали на акордеоні, дівчата співали, і оскільки це було прямо через річку, невдовзі до нас почали приєднуватися й молоді чехословаки з Інтергельпо»[75].

Після того як Олександра познайомилася ближче з «деякими чеськими і словацькими словами і піснями», вона незабаром приєдналася до кооперативу як «перша руська» [první Ruska] і почала свою роботу спочатку на прядильній фабриці, а згодом — на ткацькій. Там вона також зустріла свого майбутнього чоловіка Бенедикта Бедржихова, члена Інтергельпо чеського походження[76]. Невдовзі до неї приєдналося чимало інших місцевих жителів, як-от Зунун Тохтахунов, етнічний уйгур із Кашгара (сучасний Сіньцзян) разом із дружиною киргизької національності; Тохтор Солтанов, етнічний казах; а також Куленда Жумабаєва, етнічна киргизка, яка, як і багато місцевих жінок (меншою мірою чоловіків), здобула грамотність тільки в дорослому віці завдяки загальнонаціональній освітній кампанії, відомій як Лікнеп («Ліквідація неписемності»)[77]. Ця соціо-політична функція не була унікальною для Інтергельпо. Беатріче Пенаті у своїй статті «Полювання за Червоним Сходом. Радянський промисловий трест між Москвою і Бухарою (1922-1929)» описує схожий приклад: текстильну фабрику тресту «Червоний Схід» (узб. Qizil Sharq) в узбецькому місті Фергана (раніше — Новий Маргелан), яка «сприймалася як (і почасти була) авангард прогресивної індустріальної сучасності в регіоні: вона пропонувала, в ідеалі, емансипацію від того, що радянська влада називала “феодальними патріархальними пережитками”, особливо для жінок; вона створювала нові форми спілкування; вона витягала мусульманську молодь із села до ембріона сучасного індустріального міста і нав'язувала регламентацію часу та організацію праці, радикально протилежні сільськогосподарському циклу і роботі в полях»[78].

Стикаючись із викликом забезпечення комунікації на перетині різних мов — адже тільки троє зі 117 новоприбулих на той момент володіли російською, — члени кооперативу розробили, в дусі штучної мови ідо, органічну робочу мову, відому як спонтанне есперанто[79]. Цей імпровізований спосіб спілкування (про який дотепер відомо дуже мало) черпав натхнення з широкого діапазону мов, таких як чеська, словацька, німецька, угорська, а також зі слів і фраз, запозичених із мов місцевих мешканців і штучної міжнародної мови ідо[80]. Яскраве свідчення залишила Барбора Блахова-Кекерова з Підгорода (Східна Словаччина), активна членкиня Інтергельпо у 1926-1933 роках: «Ми налічували людей 17 національностей в Інтергельпо. Ми змогли знайти спосіб розуміти одне одного, була створена певна міжнародна мова — „інтергельпівщина“»[81].

Стаття, опублікована в місцевій радянсько-киргизькій газеті «Вечерний Фрунзе» 24 квітня 1975 року, вказує на те, що багатомовність дійсно пережила кооператив на міжособистісному рівні. Коли на честь 50-річчя Інтергельпо колишні члени кооперативу зібралися у Фрунзе разом з міжнародними гостями з України та Чехословаччини (Олдржих Єндрулек із Чехословацького радіо і Рудольф Гук із чехословацької газети «Світло соціалізму»), «на зустрічі лунали мемуари, вірші та пісні кількома мовами — киргизькою, чеською, російською, українською та ідо»[82].

Крім соціолінгвістичного інтересу, багатомовне середовище Інтергельпо також дає змогу зробити висновки про загальну політичну атмосферу раннього радянського періоду. Ульріх Лінс у своїй монографії «Небезпечна мова: есперанто при Гітлері та Сталіні» стверджує, що існування міжнародних допоміжних мов слугує барометром для вимірювання ступеня, до якого політичні режими допускають обмін з іншими країнами на міжособистісному рівні та (само)розвиток «знизу-вгору» поза жорсткими рамками національної структури[83]. У цьому сенсі наявність у радянській Центральній Азії значною мірою самоврядного промислового кооперативу інтернаціоналістів, що розмовляють есперанто, також вказує на існування плюралістично орієнтованого радянського керівництва, яке — на відміну від подальшого періоду — усе ще могло уявити собі міський розвиток в СРСР у термінах світового співробітництва та інтернаціональної солідарності в тандемі з рівноправними міжнародними акторами.

Штамп Інтергельпо. Написи латиницею, кирилицею та арабським письмом (киргизька мова арабською графікою). Джерело: Pavel Pollák, Internacionálná pomoc ceskoslovenského proletariátu národom SSSR. Dejiny ceskoslovenského robotníckeho druzstva Interhelpo v sovietskej Kirgízii (Bratislava, 1961), апендикс

Хоча спочатку члени кооперативу покладалися на гібридну імпровізовану мову, згодом більшість із них опанували щонайменше дві мови. Як згадував один із учасників Йозеф Краткий: «Мій син розмовляв зі своїми однокласниками киргизькою, російською або словацькою, залежно від того, з ким він спілкувався»[84]. Упродовж багатьох років, під впливом політики коренізації, кооператив значно розширився й долучив до своєї команди чимало місцевих жителів[85]. Якщо у 1928 році серед 202 членів кооперативу європейські інтернаціоналісти (чехи, словаки, німці та угорці) становили 155 осіб, то вже за три роки вони стали меншістю. Крім того, група зі 106 шахтарів переїхала в Кемерово (поблизу Новосибірська), щоб створити кооператив Interhelpo-Proletár[86]. Станом на 1932 рік в команді налічували 223 росіян, 92 чехи, 66 українців, 43 словаки, 37 киргизів, 26 німців, 22 угорці, 3 уйгури (з Кашгара), 2 узбеки, 2 мордвинів, 2 татарина, 1 єврей, 1 вірмен та 1 русин[87].

Учасники Інтергельпо були інтернаціоналістами, проте не мрійниками: починаючи з 1925 року їхня діяльність фокусувалася на конкретних завданнях на кшталт створення цілого міського мікрокосмосу з нуля, включно з електростанцією, текстильними та меблевими фабриками, майстернями для кравців, взуттьовиків і теслярів, школою, дитячим садочком, шкіряним заводом, броварнею, а також унікальними житловими будівлями, які відповідали б їхнім архітектурним вподобанням[88]. Станом на 1933 рік вартість нерухомості кооперативу зросла з 535 200 до 2 283 800 рублів[89]. З 1927 по 1939 рік шкіряний завод випустив продукції на суму 7 126 837 рублів, а текстильна фабрика — на 12 900 040 рублів[90]. Що стосується річного обороту, словацький історик Павло Поллак наводить такі цифри:

Річний оборот Промислового кооперативу Інтергельпо (1927-1933)[91]:

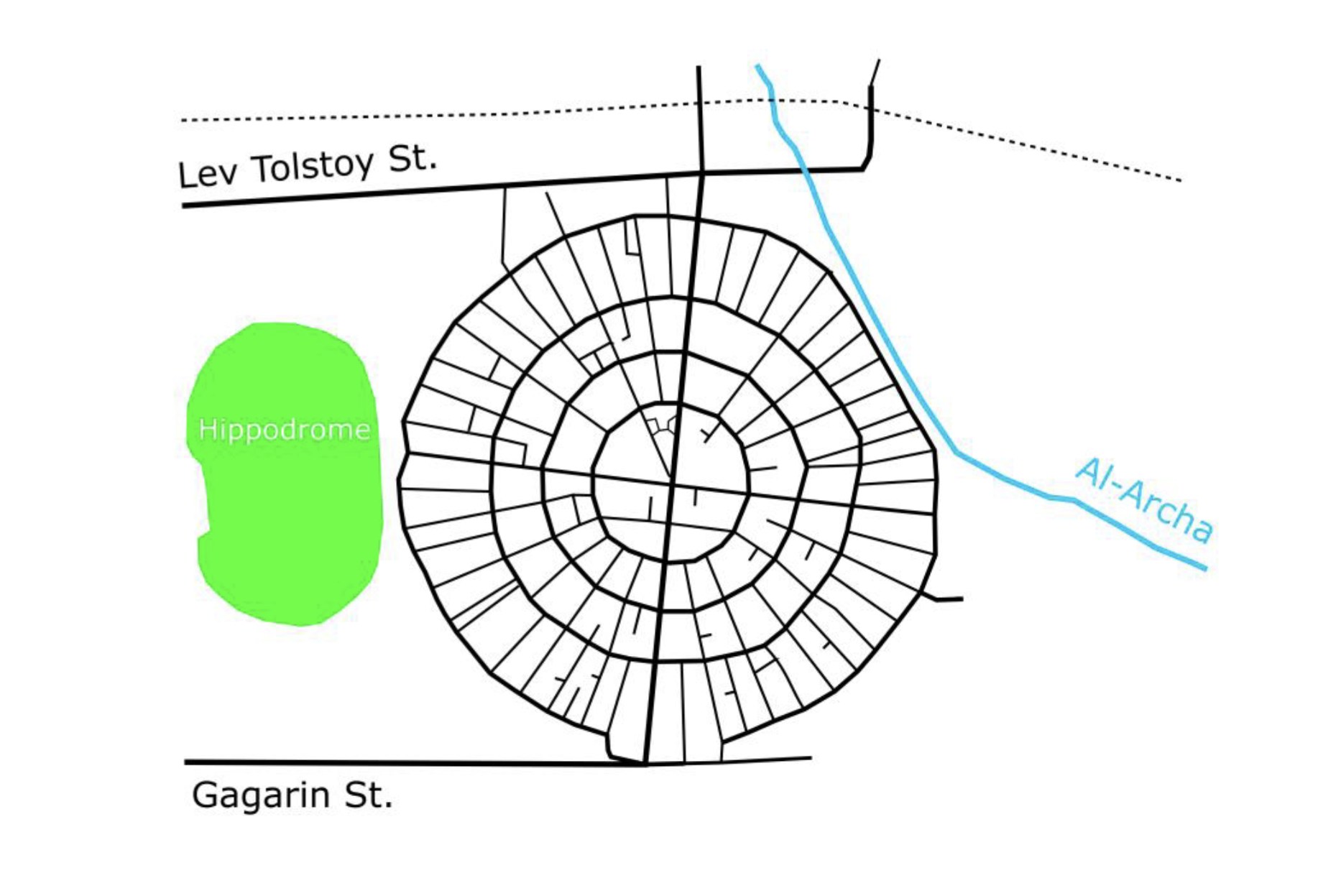

Під керівництвом архітектора Зенкова початкові великі будівельні проєкти Інтергельпо включали будівлю ЦВК, готель (центральний готель) і лікарню (кругла поліклініка)[92]. Проте, мабуть, найпомітнішою матеріальною спадщиною кооперативу на сьогодні є «Кругле містечко», яке зараз має назву «Робітниче містечко». У 1928-1932 роках члени Інтергельпо, натхненні ідеєю Ебенезера Говарда про місто-сад, заклали основу для першого житлового району нового радянського міста.

План сучасного «Робітничого містечка» (колишнє «Кругле містечко») у західній частині Бішкека, Киргизстан

Експериментальний район складався з 24 радіальних і 4 кругових вулиць, призначених для працівників залізниці прилеглої станції Бішкек I[93]. Радянська влада займалася розвитком району до 1950-х років, коли будівництво одно- і двоповерхових будівель почали вважати «нераціональним» через обмежений простір для міського розширення Фрунзе і зрештою призупинили[94]. Тим не менш, до того часу одноповерхові цегляні будинки, такі характерні для кооперативу, будувалися не лише в столиці, а й «експортувалися» в інші частини республіки, такі як Кизил-Кия і Ош на півдні Киргизької РСР[95]. Інтергельпо також допоміг в будівництві Чуйської іригаційної системи, цукрового заводу в Канті та м'ясоконсервного заводу[96]. Крім того, з 1927 до 1931 року члени кооперативу підтримували ще один масштабний проєкт радянської влади — будівництво Туркестано-Сибірської магістралі[97].

Крім будівельних проєктів, Інтергельпо також сприяло культурному життю раннього радянського міста. Уже в грудні 1927 року волонтери кооперативу створили театральну групу, яка ставила п'єси в столярній майстерні чеською, словацькою, угорською «та іншими мовами» — останнє, ймовірно, вказує на постановки місцевими мовами[98]. Три роки по тому, 1930 року, було збудовано «Клуб Паризької Комуни», що став головним осередком культурної діяльності. Відкритий лист до Чехословаччини, підготовлений членами клубу з нагоди десятої річниці кооперативу, надає захопливий погляд на повсякденне культурне життя. Щовечора там збиралися члени кооперативу, щоб дивитися «нові фільми, п'єси та оперети нашої театральної групи або слухати виступи нашого симфонічного та духового оркестру»[99]. Ба більше, у клубі також була вечірня школа для дорослих і діяли різноманітні гуртки за інтересами[100] — зокрема, театральний гурток під керівництвом Едуарда Перінга з Брно та гурток любителів фотографії. Ці гуртки користувалися неабиякою популярністю серед жінок кооперативу, які могли «займатися як роботою, так і громадською діяльністю, бо знали, що їхні діти у надійних руках у дитячому садку»[101].

1 червня 1930 року Юліус Фучик, відомий чехословацький журналіст і активний член Комуністичної партії Чехословаччини, відвідав кооператив разом із делегацією працівників Чехословацького Інтергельпо. Вражений досягненнями кооперативу, Фучик присвятив йому книжку про свої подорожі по СРСР (V zemi, kde zítra jiz znamená vcera, 1932)[102]. На знак подяки парк заводу імені Фрунзе, розташований поруч із кооперативом, був названий на честь письменника та зберігає цю назву до сьогодні.

Смерть «інтернаціональної мрії»: централізація, русоцентризм та «Велика чистка»

Попри те, що Інтергельпо офіційно проголошували визначним прикладом інтернаціоналізму на практиці, йогоїхня інституційна незалежність дедалі більше обмежувалася радянською владою. Під впливом радянських криз закупівель зерна 1927-1928 років, що підірвали довіру до ідеалів Нової економічної політики (НЕП) — самоорганізованого і самодостатнього виробництва, що відображалося в діяльності промислового кооперативу, — стало очевидно, що це суперечить централізаційним прагненням радянського керівництва[103]. Хоча спочатку всі рішення в кооперативі ухвалювали на загальних зборах, муніципальна і партійна влада дедалі більше прагнули встановити контроль над його діяльністю. Підготовку до структурних змін розпочала спеціальна комісія Вищої економічної ради ще наприкінці 1927 року. У протоколі від 23 грудня 1927 року «Про заходи, необхідні для коригування щодо іноземних кооперативів і комуни Інтергельпо» Вища економічна рада наполегливо закликала до реалізації заходів «для забезпечення того, щоб Інтергельпо ухвалило нові статути, на основі яких його буде включено до соціалістичної планової системи»[104]. Комісія під керівництвом Т. Боброва мала «привести бухгалтерію у відповідність до законів Радянського Союзу», а також перекласти всі бухгалтерські документи російською мовою[105]. Поступово, у міру інтеграції Інтергельпо в радянську планову економіку, його майно передали сусідній Ленінській комуні, а неприбуткові майстерні закрили[106]. До початку 1930-х років комуна була розділена на сім відділень, і, відповідно до логіки централізованого економічного планування, кожне з них було націлене на свою моно-продукцію[107]. У ретроспективному звіті члена Інтергельпо Карола Шульца відображено те розчарування, яке панувало всередині кооперативу:

«Групу експертів відправили з Фрунзе в Інтергельпо. Однак вони не зрозуміли ні політичної, ні виробничої місії Інтергельпо. Вони дійшли висновку, що кооператив був однією з поступок, зроблених у рамках застарілого НЕПу, і надали пропозицію щодо його ліквідації партійній і радянській владі»[108].

Критика Шульца за надмірну пріоритизацію економічних інтересів на шкоду соціально-політичним віддзеркалює суперечливу природу сталінізму, який Моше Левін описував як одночасний «рух уперед в економічному й воєнному плані» та «рух назад … щодо соціальних і політичних свобод»[109]. Радянське керівництво критикувало не тільки економічну модель кооперативу, а й соціокультурну структуру комуни, включно з використанням есперанто. Хоча спочатку його підтримували як емансипаторний мовний інструмент для формування почуття інтернаціональної солідарності серед трудових рухів у всьому світі, зв'язок кооперативу зі спільнотами есперантистів дедалі більше сприймався радянською владою як небезпечна «діра», через яку соціал-демократична ідеологія могла проникнути й поставити під загрозу Радянський Союз.

У серпні 1928 року перші тріщини з'явилися у відносинах між Sennacieca Asocio Tutmonda («Позанаціональна всесвітня асоціація»), заснованою в Парижі всесвітньою культурною асоціацією есперанто, та її радянським партнером, Sovetrespublikara Esperantista Unio (Союзом есперантистів Радянських Республік). У центрі дебатів опинився співзасновник SAT Ежен Ланті, якого його радянські критики звинуватили в «ідеологічному опортунізмі». На думку останніх, його публікація La Laborista Esperantismo («Трудовий есперантизм») була буржуазною полемікою, що стверджувала: «боротьба з імперіалізмом марна, а право народів на самовизначення не варте підтримки»[110]. Цей розкол не лише підірвав стосунки між SAT і SEU, а й, зрештою, завдав смертельного удару радянському рухові есперанто, який після втрати статусу міжнародного посередника був витіснений на узбіччя внаслідок репресивних заходів[111].

Ситуація ускладнювалася тенденцією до централізації освіти та русифікації в Радянському Союзі — від запровадження російської мови як окремого предмета 1934 року і до декрету від 13 березня 1938 року, що зробив російську мову та літературу обов'язковими предметами в усіх радянських неросійських школах[112]. Деякі члени Інтергельпо ставилися до цієї тенденції з тривогою та недовірою, тоді як інші займали виправдувальну позицію, як, наприклад, майбутній політик Александр Дубчек. У своїх мемуарах «Надія помирає останньою» (Nadeje umírá poslední) він стверджував, що рішення про запровадження навчання російською мовою було зумовлене не стільки «тиском місцевої радянської влади», скільки прагматичними інтересами місцевої спільноти[113].

Публікація 1935 року всесоюзного кооперативного об'єднаного видавництва в Ленінграді свідчить, що питання русифікації вже тоді викликало гостру дискусію як усередині кооперативу, так і на батьківщині, в Чехословаччині. У своїй праці «Інтергельпо: Чехословацький промисловий кооператив у Киргизії» Ян Самуель, слюсар із Нова-Замків і член кооперативу, зайняв полемічну позицію стосовно критики, опублікованої на шпальтах невідомої соціал-демократичної газети з Пльзеня — можливо, маючи на увазі газету «Нова доба», редакція якої розташовувалася в робітничому клубі «Пекло»[114]:

«Ми ще раз наголошуємо, що якщо навчання в школі проводять російською мовою, то його проводять винятково за нашою вимогою, оскільки ми хочемо, щоб наші діти навчалися у вищих навчальних закладах Радянського Союзу. І наші діти вже вчаться на інженерів, лікарів, техніків. Ми намагаємося не забувати рідної мови, навчаємо їй своїх дітей. Ми запитуємо Пільзенську соціал-демократичну газету, чому ж вона не пише про те, що в Словаччині карпатських русин змушують вчити [своїх] дітей чеською мовою, і як сама чеська буржуазія ставиться до зазначених національних меншин?»[115].

Чи то під тиском русифікації, чи то з інших причин, чимало найперших членів кооперативу повернулися до Чехословаччини, через що етнічний склад ще більше змінився на користь місцевих російськомовних жителів.

У 1931 році, через шість років після прибуття першого поїзда з Чехословаччини, колишній ініціатор Інтергельпо Рудольф Маречек уперше відвідав Фрунзе, де його зустріли голова правління Філіп Шволік та інші представники кооперативу. На його радість, він побачив вируюче «соціалістичне містечко, що потопає в зелені», де «фабрики вже диміли»[116]. Однак це враження було оманливим. Централізація вже набирала обертів, і тільки за рік, 28 вересня 1932-го, Інтергельпо зазнав масштабної та далекосяжної реструктуризації: кооператив було розділено на сім філій промислового виробництва, які більше не підпорядковувалися його членам, а перейшли під контроль державної влади. Два роки потому кооператив як інститут і його учасники виявилися втягнутими в боротьбу за владу на найвищих щаблях керівництва СРСР.

У кривавих подіях, що послідували за вбивством Сергія Кірова в 1934 році й пізніше стали відомі як «Великий Терор», десятки членів Інтергельпо були депортовані до виправних таборів, а щонайменше чотирнадцять — розстріляні[117]. Іронічно, що саме через своє іноземне походження інтернаціональні емігранти були звинувачені в шпигунстві на користь європейських держав. Однією з жертв став текстильник Йозеф Скалицький — кооперативний активіст і засновник Комуністичної партії у своєму рідному місті Пострельмові (Північна Моравія)[118]. Лише за три роки до страти він усе ще писав у зворушливому відкритому листі до кооперативу, коли тимчасово повернувся до Чехословаччини з невідомих причин:

«Я безробітний і не сподіваюся знайти роботу в найближчому майбутньому. Я з теплотою згадую наш Інтергельпо, членом якого я був і де мав усе необхідне для життя. Я весь час думаю про те, як вирватися з ненависної буржуазної Чехословаччини і повернутися до вас у Киргизію (…). За мною всюди стежать поліцейські агенти»[119].

До кінця 1935 року Скалицькому вдалося повернутися до Фрунзе. Однак його щастя було недовгим. Через три роки, 23 вересня 1938-го, трійка НКВС Киргизької РСР засудила його до смерті на підставі звинувачень у шпигунстві та антирадянській агітації. Майно сім'ї Скалицького конфіскували, позбавивши дружину Анну всього нажитого[120]. У 1950-х роках влада повідомила жінці, що її чоловік помер у трудовому таборі під час війни. Однак, як і багатьох інших, його було страчено в 1938 році НКВС поблизу Чон-Таша[121]. Хоча місце поховання інших членів Інтергельпо, яких було вбито, досі невідоме, Скалицький разом із його товаришем Ондреєм Палікашем числиться серед 138 жертв, увічнених на меморіальному комплексі на південь від Бішкека. Інші члени кооперативу, особливо — але не виключно — німецького, угорського та словацького походження, були мобілізовані до робітничих батальйонів НКВС. Президент Громадського об'єднання словацьких нащадків Інтергельпо Александер Кірал у своєму виступі 2010 року «Щодо розслідування невідомих сторінок історії кооперативу “Інтергельпо”» розповідає про насильну мобілізацію цілих родин до трудових колон[122]. Особливо промовистою є історія угорського члена кооперативу Антона Кекера та його дітей Єзефа, Павла й Імре (останньому було 15 років), яких відправили до трудової колони на лісозаготівлі на околицях російського міста Челябінська[123].

13 червня 1940 року Рада виробничого кооперативу Киргизької РСР ухвалила рішення про реорганізацію кооперативу і закриття неприбуткових галузей: виробництво килимів, меблів, текстилю, а також кравецьку майстерню розділили і заснували текстильний кооператив[124]. 16 листопада 1940 року Рада постановила створити два промислові кооперативи з виробничих галузей, які залишилися: перший — «Металзавод-Інтергельпо», який об’єднав завод із виробництва чавуну та інженерних виробів із ливарним виробництвом; другий — «Меблевик-Інтергельпо», меблевий кооператив[125]. 24 листопада 1941 року Рада ухвалила рішення про евакуацію виробничих потужностей з Ворошиловграда (нині — Луганськ) на територію Інтергельпо, в той час як з усього колишнього промислового кооперативу продовжував функціонувати тільки «Металзавод-Інтергельпо»[126]. З початком Другої світової війни Першотравневий завод, евакуйований із Бердянського району (УРСР), розмістили в механічних майстернях кооперативу, які пізніше стали основою для будівництва заводу з виробництва сільськогосподарських машин[127]. Зрештою, багато в чому недієздатний кооператив був остаточно ліквідований 7 грудня 1943 року, коли Рада народних комісарів Киргизької РСР вирішила на місці «Металозаводу-Інтергельпо» створити новий цех з ремонту двигунів[128]. Ліквідація кооперативу ознаменувала кінець однієї з найуспішніших низових ініціатив істинного інтернаціоналізму в історії Радянського Союзу. Відтоді пам'ять про Інтергельпо обмежилася мантричним увічненням в межах святкувань, які проводять кожні десять років. 24 травня 1994 року, на підставі закону Республіки Киргизстан «Про права і гарантії реабілітованих громадян, які постраждали внаслідок репресій за політичними й релігійними переконаннями, соціальними, національними або іншими ознаками», члени Інтергельпо, переслідувані та вбиті в період сталінських репресій, були (посмертно) реабілітовані[129].

Від центру міста до вигнаного місця (exiled site): Інтергельпо як «постсоціалістична» матеріальність

Колись перебуваючи в центрі урбанізаційного процесу в ранній радянський період, кооператив і його матеріальну спадщину майже повністю витіснили з колективної уяви мешканців міста, яке у третій метаморфозі перетворилося з Пішпека і Фрунзе на столицю незалежного Киргизстану — Бішкек. Коли мій місцевий колега спробував викликати таксі до району «Інтерґельпо» (згідно з російською неправильною вимовою літери «h»), оператор не лише не зміг визначити його розташування, а й не був упевнений, чи взагалі таке місце існує. Попри відносну близькість до центру міста — район розташований всього за 1,5 км на захід від добре знаного і центрально розташованого Ошського базару, — подорож до нього в очах іншого спостерігача нагадувала «ілюзію поїздки в інше місто, яке не є Бішкеком»[130]. Нагадуючи периферійний «пострадянський» мікрорайон, ця територія характеризується географічною маргіналізацією і занедбаністю. Водночас незвичайна архітектура, представлена дво- і триповерховими будівлями з черепичними дахами, вирізняє район серед навколишньої забудови. Навіть для незнайомого спостерігача ці будівлі здаються чужими реліктами іншої історичної траєкторії, які нелегко вписати в загальний наратив централізованого радянського містобудування.

Маріуш Чепчинский у своїй праці «Культурні ландшафти постсоціалістичних міст» (2008) розрізняє дві форми трансформації ландшафту[131]. З одного боку, він стверджує, що «еволюція ландшафту» відповідає поступовій трансформації, зумовленій новими філософськими або естетичними ідеями, коли старий ландшафт поступово модифікується та замінюється новим[132]. З іншого боку, «революція ландшафту» відповідає швидкій і повній «конверсії політичних та іконографічних систем», вплив якої «настільки ж фатальний і бурхливий, наскільки це можливо для будь-якої революції»[133]. В останньому випадку «[л]андшафт стає полем битви, де будівлі та споруди, що представляють протилежні ідеї, стають ворогами й суперниками, а також жертвами і переможцями»[134]. Хоча Чепчинський однозначно відносить міську трансформацію після розпаду Радянського Союзу до другого типу, вбачаючи в цих процесах докази «посткомуністичного очищення ландшафту»[135], випадок Бішкека не вписується у схему «одностороннього, лінійного переходу», закріплену в потужному гранд-наративі «великого розриву». На противагу спрощеному поясненню в парадигмі переходу від радянського до пострадянського, процеси міської реорганізації від початку 1990-х років до сьогодення видаються багатовекторними й асиметричними. Щоб охопити цей складний процес, я спираюся на типологію, запропоновану Бенджаміном Форестом і Джульєт Джонсон у їхньому дослідженні «Розмотування ниток історії: монументи радянської епохи і пострадянська національна ідентичність у Москві» (2002)[136]. Вони розрізняють три аналітичні категорії для опису перегляду матеріальної спадщини радянської епохи, які практично можна застосувати до будь-якої спадщини попереднього режиму: оспорюване, привласнене та відкинуте. Перша категорія — оспорюване — стосується місць, навколо яких конкурують наративи минулого; місць, де виникають суперечки про осмислення минулого, і які проявляються самі по собі[137]. Прикладом такого місця конфлікту в міському ландшафті сучасного Бішкека, без сумніву, є центральна площа Ала-Тоо. Будучи географічним центром міста, вона видається місцем зіткнення минулого і теперішнього. Якщо до 2003 року статуя Леніна насичувала площу образом соціалістичного майбутнього, то зараз на її місці височіє масивна кінна статуя епічного героя Манаса, що символізує оновлене етнонаціональне минуле країни. Таким чином, площу Ала-Тоо можна тлумачити як простір, де «нові мрії» про киргизьке минуле витісняють «старі мрії» про радянське майбутнє[138].

На відміну від цього, друга категорія — привласнене — стосується місць, які були переосмислені та відносно безболісно інтегровані в ідеологічний ландшафт нового режиму[139]. У цьому контексті колишній бульвар Дзержинського — густо засаджена деревами вулиця, схожа на парк, названа на честь польсько-російського більшовика Фелікса Едмундовича Дзержинського, засновника радянської служби безпеки — постає як місце, де минуле плавно перетікає у теперішнє. З кожною зміною політичного режиму «зелений бульвар» без особливих перешкод освоював новий ідеологічний ландшафт[140]. Те, що колись було «імперським садом» колоніального міста пізньоцарського періоду, у радянські часи було переосмислене як місце зустрічей нової, процвітаючої радянсько-киргизької інтелігенції, а в пострадянський період трансформувалося в «бульвар Незалежності» (проспект Еркіндік). Символізуючи радше спадкоємність, ніж розрив, багато городян й донині використовують обидві назви — Еркіндік і Дзержинка — як взаємозамінні, здавалося б, не помічаючи кардинально протилежних політичних підтекстів, прихованих у них. Третя категорія — відкинуте, або, як висловлюються Форест і Джонсон, «минуле як вигнанець» (the Past as Pariah)[141] — відноситься до місць інтервенції, де об'єкт або повністю знищений, або змінений настільки, що втрачає своє первісне символічне значення. Прикладом повного знищення може слугувати демонтаж пам’ятника Сталіну, що стояв колись перед колишнім Будинком уряду Рад.

Хоча у статті Форест і Джонсон цього не окреслено явно, їхня типологія натякає на існування четвертої категорії, яку я пропоную назвати «вигнані місця» (exiled sites)[142]. Ці місця символізують ікони попередніх суспільних проєктів і зберігають своє первісне символічне значення, хоча й перебувають на узбіччі та найчастіше забуті. Запозичуючи у Вальтера Беньяміна, можна сказати, що вони вирвані з континууму теперішнього часу (Jetztzeit) і залишаються в сьогоденні як чужорідні релікти іншого часу[143]. Ці місця відповідають фрагментованому й різноспрямованому візерунку в історичному досвіді, який неможливо вписати в єдиний наратив. Як і оспорювані місця, вони зберігають у собі прихований потенціал для того, щоб кинути виклик домінантному наративу завдяки відмінному історичному досвіду, в якому вони вкорінені. Проте, на відміну від відкинутих місць, які є оскарженими і, як наслідок, часто піддаються радикальному втручанню, «вигані місця» слід розглядати як місця занедбаності та забуття — незатребувані простори в міській тканині сучасного міста. У цьому сенсі можна стверджувати, що на вигнаному місці минуле не стикається з теперішнім і не перетікає в нього. Радше минуле стає «маргіналізованим сьогоденням», яке співіснує пліч-о-пліч із «гегемоністським сьогоденням». Враження мого місцевого колеги, соціалізованого в центрі Бішкека, відображають природу цього місця:

«[З]елений, але курний, із ґрунтовими дорогами (…), дорогі машини на подвір'ях, які не зовсім вписуються в загальне тло, кольорова білизна, що висить на повітрі (…), з 50-60-річними чоловіками, вже п'яними вдень, і безліччю веселих дітей… Що також було цікаво, то це те, що, незважаючи на те, що ми вдиралися в різні двори, нас ніколи не зустрічали підозрілими поглядами, які німо запитували: “Що, чорт забирай, ви тут робите?”. Наче бути стороннім було абсолютно нормально. Найімовірніше, тому що багато людей, які знімають квартири в Інтергельпо, також були сторонніми»[144].

У той час як більшість житлових будівель у центрі міста замкнені за парканами після кривавих заворушень і грабежів, що супроводжували киргизьку революцію 2010 року, чимало дворів у житловому районі Інтергельпо були відкритими й доступними, створюючи більш щиру атмосферу, що нагадує життя в сільських громадах. Багато продавчинь середнього віку, які працюють у невеликих імпровізованих магазинах на вулиці Інтергельпо і вулиці Ліфтіна, зазначити, що переїхали до цього району із сільського півдня[145].

Магазин «Ак-Марал» перед двоповерховим будинком, побудованим Інтергельпо. Особистий архів автора

Цим також можна пояснити той факт, що, коли місцеві колеги увійшли в один із дворів у районі, жителі зустріли їх словами: «Немає кімнат», прийнявши за потенційних орендарів у пошуках притулку після прибуття в місто.

Для двох інших інформантів, так само соціалізованих у центрі міста, вигляд району видавався тривожним, адже різко контрастував з «неквапливим» життям у центрі міста з його кав'ярнями, ресторанами, тінистими алеями та зеленими парками, сповненими звуків вуличних музик і безперервного шуму води в зрошувальних каналах. На противагу цьому, вулиці Інтергельпо були переважно пустельними. Проте водопровідний кран у дворі житлового комплексу став місцем зустрічей для місцевих жителів — як дітей, так і дорослих. Житловий район Інтергельпо проявляв себе не лише як маргіналізоване місце, а й одночасно як місце маргіналізованих. Біля водопровідних кранів, розташованих у дворах, збиралися найуразливіші верстви міського населення, які страждали від складних життєвих умов і бідності; багато з них працювали на найближчому Ошському базарі[146].

Уже в пізній радянський період у багатьох будівлях були встановлені тимчасові стіни, пізніше перетворені на комуналки, населені різними сім'ями[147]. Одну з таких будівель від самого початку було зведено як гуртожиток. Через свою первісну мету його архітектурний дизайн не передбачав індивідуальних квартирних планувань, натомість містив прості кімнати без особистих кухонь і санвузлів. Лише одна літня жінка у віці сімдесяти років зазначила, що справді володіє своєю кімнатою. Вона висловила невдоволення управлінням будівлі через нехтування його обслуговуванням: у будівлі відсутні центральне опалення і водопровід. Жінка розповіла, як «люди при владі» неодноразово намагалися переселити мешканців до інших житлових приміщень в обмін на виплату великих сум, які майже ніхто не міг собі дозволити. Закінчила вона розповідь із розпачем, згадуючи юність — «коли ми жили дружно і коли ще оркестр грав у парку»[148].

Вхід на стадіон. Спортивний комплекс «Сільмашевець», Бішкек

Крім парку, в радянський період два інші об'єкти відігравали ключову роль у формуванні соціального життя в Інтергельпо: сільськогосподарський машинобудівний завод «Сільмашівець», на якому була зайнята значна частина місцевих жителів, і спортивний комплекс, розташований поблизу, з баскетбольним майданчиком та футбольним стадіоном з біговими доріжками[149]. Разом із місцевим кафе, спортивний комплекс був центром соціального життя в районі, де мешканці проводили свій вільний час після роботи та у вихідні дні[150]. У цьому сенсі, завдяки масштабному заводу і розвиненій спортивній інфраструктурі, район багато в чому виглядав як архетипний прояв радянського робітничого мікрокосму. І донині стадіон розміщує місцевий футбольний клуб, який часто тренується на його території. У вхідному дворі спортивного комплексу й досі височіє Ленін, а строкатий стяг із написом «Центр радянського спорту» вітає відвідувачів. Громадське життя в районі й досі значною мірою формується матеріальною інфраструктурою радянського періоду, і, згідно з інтерв'ю з мешканцями, вирізняється тіснішими соціальними зв'язками порівняно з центром та іншими мікрорайонами[151]. Однак історичний досвід, що сприяв формуванню цієї міської матеріальності, був значною мірою забутий. У розповідях більшості жителів будівельники районів були або невідомі, або хибно представлені як «чеські військовополонені» чи «чеські біженці», які опинилися в Центральній Азії після Другої світової війни.

Сьогодні, через сто років після заснування кооперативу, мало що нагадує місцевим про його успіхи. Єдиною організацією, що намагається зберегти свою історичну спадщину, залишається Наздар — невелика чехословацька асоціація з обмеженими ресурсами. Офіс клубу, який, як і всі інші культурні асоціації киргизьких меншин, розташований у будівлі Асамблеї народу Киргизстану, радше нагадує скромний приватний музей: невеличка кімната на краю будівлі, заповнена історичними книжками, архівними фотографіями й сувенірами зі Словаччини, Чехії та Угорщини. Проте, з огляду на дедалі меншу кількість місцевої чеської та словацької спільнот — єдині актори, які активно займаються збереженням пам'яті про кооператив, — історична спадщина децентралізованого інтернаціоналістського активізму дедалі частіше набуває етнічного забарвлення[152]. Тож не дивно, що відомо лише кілька художніх творів про історичний досвід кооперативу — роман киргизькою мовою 1982 року радянсько-киргизького письменника Калканбая Ашимбаєва і кілька оповідань Саткина Сасикбаєва[153]. Цей факт ще раз підтверджує аргумент, що транслокальні життєві траєкторії, вплетені в особисту пам'ять, «не можуть бути територіально ізольованими», оскільки вони «виходять за кордони держав як просторово, так і часово»[154].

Проте не всі меморіальні заходи зводяться до етнічного контексту: невелика виставка Національного історичного музею, проведена з нагоди 90-річчя кооперативу 2016 року, представляє його у більш універсальних термінах — як «місіонерів мрії людства». Однак, окрім пам'ятних ювілейних святкувань, запозичених з радянської епохи, життя кооперативу значною мірою витіснене з колективної пам'яті сучасних мешканців.

У цьому контексті слід розглядати суперечливе рішення муніципалітету 2008 року щодо розширення вулиці Юліуса Фучика задля зменшення транспортних заторів. Проєкт викликав протести як серед нащадків членів кооперативу, так і серед місцевих жителів, оскільки нова вулиця мала проходити через парк, названий на честь Юліуса Фучика, розділяючи зелену зону на дві частини. На думку журналіста Сергія Кожемякіна, будівництво було атакою на «один з останніх плодів їхньої праці»[155]. Аналогічну думку висловлює й Мирзаїм Жанибек кизи, яка розглядає Інтергельпо як щось більше, ніж просто «пам'ять у вигляді назви вулиці» і нарікає на те, що, хоча «на будівлях залишилося лише кілька меморіальних табличок», «у підручниках немає жодної згадки»[156]. Втім останнє не зовсім вірно: діяльність «Інтергельпо», нехай і стисло, але згадується у підручнику «Історія Киргизстану» для 11-го класу[157]. Однак за відсутності музею (наявний було закрито після розпаду Радянського Союзу), як матеріальна, так і нематеріальна спадщина кооперативу, тобто розказані історії та життєвий досвід, стикаються з невизначеним майбутнім.

Гостра дискурсивна вразливість історичного досвіду Інтергельпо, майже повністю позбавленого інституційної підтримки, проявилася і під час мого польового дослідження в серпні 2019 року. Прикладом став колишній меблевий завод «Інтергельпо», що знаходиться на перетині вулиць Ден Сяопіна та Юліуса Фучика. Після ліквідації кооперативу він був перейменований на «Киргизмеблі» й у пострадянський період приватизований. Нині завод належить Відкритому акціонерному товариству «Дордой» — одному з найбільших корпоративних підприємств країни, яким керує колишній мер Бішкека Аскарбек Салимбеков[158]. Працівник складу у віці близько шістдесяти років розповів мені сумішшю киргизької та російської мов про головну будівлю, чий історичний фасад частково вже було вкрито блакитно-білими пластиковими панелями в ході ремонтних робіт: історичні архівні матеріали промислового заводу тривалий час зберігався на другому поверсі будівлі і, ймовірно, були утилізовані під час ремонтних робіт. Ідентифікуючи себе як етнічний киргиз, працівник складу наголосив на важливості збереження історичної спадщини «всього того, що сприяло будівництву Фрунзе [нині: Бішкека] з нуля» і «поваги до справ тих, хто прийшов здалеку». Навпроти заводу, на вулиці Юліуса Фучика, на фасаді будинку досі зберігається меморіальна табличка, встановлена радянсько-киргизькою владою 1957 року. Вона сповіщає, що саме тут була збудована перша шкіряна фабрика Інтергельпо[159]. Коли я увійшов в історичну будівлю, яка, як і меблевий завод, від самого свого заснування і донедавна переробляла шкіру, працівниця ресепшену у Відкритому акціонерному товаристві «Ак-Марал» пояснила мені, що цю будівлю незабаром знесуть через банкрутство компанії. Разом із тим зникне ще одна фізична згадка про колективний інтернаціоналістський проєкт в самому серці Бішкеку.

Більше ніж мрія: Інтергельпо як майбутнє

Історик Рональд Григор Сюні у своїй нещодавній праці «Розгорнутий червоний прапор» (2017) зазначив: «оскільки те, за що боровся СРСР, більше не має колишньої сили, з'являється менше стимулів намагатися розповісти цю історію в її повній складності та моральній неоднозначності»[160]. Сьогодні голоси, що закликають до конструктивного та зваженого осмислення суперечливої спадщини соціалізму XX століття, позбавлені інституційної підтримки, а відтак — перебувають під постійною загрозою маргіналізації з боку гегемоніального «постсоціалістичного» наративу. Назва документального фільму, створеного Чеським національним телебаченням, у цьому контексті вельми симптоматична: «Інтергельпо — історія ілюзії» (Interhelpo. Historie jedne iluze)[161]. Інтернаціоналізм переосмислюється в ревізіоністському та песимістичному наративі не як ідея, що надихала і успішно мобілізувала робітників усього світу, а як фатальна ілюзія, яка ввела в оману працьовитих, але наївних чехословацьких «утопістів» і привела їх у пустоші Центральної Азії. Оскільки незліченні транслокальні та крос-часові історичні досвіди зводяться до єдиного (і незмінно негативного) «радянського досвіду», щирі спроби осмислити це багатошарове минуле часто відкидаються як клінічні симптоми невідступної «пострадянської ностальгії»[162].

Тоді як ностальгія за сьогоденням, що розчаровує, була вдало охарактеризована Світланою Бойм як «туга за безперервністю у фрагментованому світі»[163], історична траєкторія Інтергельпо свідчить про зовсім протилежне. Це не дає підстав занурюватися в уявлення про ідеалізоване радянське минуле, викривлене як «ретроптопія» обнадійливою впевненістю[164]. Натомість, кажучи словами Фредріка Джеймсона, «[його] функція полягає не в тому, щоб допомогти нам уявити краще майбутнє, а скоріше в тому, щоб продемонструвати нашу цілковиту нездатність уявити таке майбутнє», відкриваючи «наше ув'язнення в неутопічному теперішньому без історичності або майбутності»[165]. На цьому етапі запропоноване антропологинею Анною Вуд у її огляді на відому працю Фелвіна Сарра «Афротопія» (2016) розрізнення між «пасивною мрією» та «активною утопією» виявляється особливо корисним: «далеко від “мрії” це “активна утопія”, задумана як настанова до нових способів життя зараз»[166]. Саме в цьому сенсі осмислення Інтергельпо як «вигнаного місця» виявляється надзвичайно продуктивним. Крізь уламки невдалого експерименту державного соціалізму проступають фрагменти альтернативного, але занедбаного історичного шляху. Як вигнанець нашого «неутопічного сьогодення» і чужий релікт у тканині неоліберального міста, воно звертається до мешканців «епохи постійних інструментальних криз»[167] з іншої позиції — з позиції занедбаної майбутності. Такі «оживляючі сліди минулого» могли б спричинити тріщини на поверхні семіотики заново викарбуваного «постсоціалістичного», але не менш ідеологічного ландшафту[168].

Обкладинка брошури зі статтею Давіда Лойпольда, виданої КИРГСОЦ до 100-річчя Інтергельпо

Через ці тріщини «незавершене майбутнє» «соціалістичного минулого» може знову повернутися з усією своєю складністю та суперечностями, формуючи альтернативні візії майбутнього в світі, де «колективна свідомість (не кажучи вже про колективну дію) або є седативною, або наївною»[169]. Як зазначає Олексій Юрчак, інтерпретуючи Фредеріка Джеймісона: «Коли йдеться про політичні режими, які сприймаються як незмінні та вічні, єдиний потенціал для їхньої зміни полягає в спробі уявити те, що радикально неможливо уявити в рамках наявної політичної системи»[170]. Проте історична траєкторія Інтергельпо не може слугувати взірцем, що пропонує готові й негайні відповіді на виклики сучасності. Однак її траєкторія — це запрошення до відкритої мандрівки в царство невизначеного минулого, яке Девід Лоуенталь колись перефразував як «чужа країна»[171]. Це та сама «чужа країна» проактивних «радянських громадян», повсякденної багатомовності, стихійної урбанізації та інтернаціоналізму на практиці — до руйнівного імпульсу «Великого терору» Сталіна (1936-1938). Натхненні оновленим контрнаративом критичного лівого руху, новоскладені фрагменти цього маргіналізованого минулого можуть зрештою слугувати «зв'язуючими візерунками», що дозволять подолати складну історію соціалізму — від його витоків до наших днів — крізь безодні, що їх відкрили травматичні катастрофи тоталітаризму XX століття.

Примітки

- ^ Переклад публікується із певними змінами та скороченнями, узгодженими з автором (заув. редакції «Спільне»).

- ^ Я висловлюю особливу подяку за переклад тексту російською і редакторський внесок Марії Нефф, Лукашу Ондерчаніну за надання матеріалів з Музею валаського регіону у Всетині, а також чехословацько-угорській культурній асоціації Наздар (Nazdar), яка базується в Бішкеку, за допомогу в доступі до Центрального державного архіву Киргизької Республіки. Також дякую Рональду Г. Суні, Льюїсу Сіґельбауму, Наталії Андріановій, Рахат Юсубалієвій, Кейт Браун, Гайке Лібау та дослідницькій групі ZMO «Representations of the Past as a Mobilising Force» за їхні відгуки й надихаючі ідеї.

- ^ Георгий Мамедов и Оксана Шаталова (ред.), Бишкек утопический. Сборник текстов (Бишкек, 2015), 10.

- ^ И. И. Самуэль, Чехословацкий промысловый кооператив в Киргизии (Ленинград, 1935); Janos Számuel-Szabó, V Znameni Proletarskeho Internacionalizmu ('Interhelpo’) (Bratislava, 1958); Янош Самуэль-Сзабо, О значении пролетарского интернационализма: Интергельпо (1958, російською мовою).

- ^ Pavel Pollák, Internacionálná pomoc ceskoslovenského proletariátu národom SSSR. Dejiny ceskoslovenského robotníckeho druzstva Interhelpo v sovietskej Kirgízii (Bratislava, 1961).

- ^ Для недавніх досліджень про Інтергельпо чеською, німецькою та російською мовами, див. Петр Кокайсл и Амирбек Усманов, История Кыргызстана глазами очевидцев (Прага, 2012), 165-181, Георгий Мамедов и Оксана Шаталова, "Пролетарский интернационализм: кооператив “Интергельпо”," в Бишкек утопический. Сборник текстов (Бишкек, 2015), 56-71; Jaromír Marek, "Interhelpo. Strucné dejiny ceskoslovenského vystehovaleckého druzstva v SSSR", дослідження, захищене в Карловому університеті в Празі (2013); Miroslav Schneider, "Die tschechoslowakische Auswanderung in die Sowjetunion in der Zwischenkriegszeit (1921-1939)", докторська дисертація, захищена в Університеті Регенсбурга (2007).

- ^ Lomícek, Jan and Mervart, Jan. "Evenings in Interhelpo: Two Views of Czechoslovak Writers on the Soviet Union," Prager Wirtschafts- Und Sozialhistorische Mitteilungen 13 (2011): 29.

- ^ Там само.

- ^ П. Никишов, "Улица Интергельпо," Советская Киргизия, September 2, 1972.

- ^ Applebaum, Rachel. Empire of Friends: Soviet Power and Socialist Internationalism in Cold War Czechoslovakia (Ithaca, NY, 2019).

- ^ Applebaum, Empire of Friends, 10.

- ^ Див. Seth Bernstein and Robert Cherny, "Searching for the Soviet Dream: Prosperity and Disillusionment on the Soviet Seattle Agricultural Commune, 1922–1927," Agricultural History 88 (2014):22-44; Michael David-Fox, Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to Soviet Union, 1921-1941 (Oxford, 2012); Kitty Lam, "Forging a Socialist Homeland From Multiple Worlds: North American Finns in Soviet Karelia, 1921–1938," Revista Romaˆna? pentru Studii Baltice s¸i Nordice 2 (2010): 203–24; Lewis H. Siegelbaum and Leslie Page Moch. Broad Is My Native Land: Repertoires and Regimes of Migration in Russia’s Twentieth Century (Ithaca, NY, 2014); Lewis H. Siegelbaum, Cars for Comrades: The Life of the Soviet Automobile (Ithaca, NY, 2008); Lewis H. Siegelbaum, ‘Production Collectives and Communes and the "Imperatives” of Soviet Industrialisation,1929-1931," Slavic Review 45 (1986): 65–84; Robert Gale Wesson, Soviet Communes (New Brunswick, 1963).

- ^ Ulrike Freitag and Achim von Oppen, Translocality: The Study of Globalising Processes from a Southern Perspective (Leiden and Boston, 2010).

- ^ Siegelbaum, Cars for Comrades: The Life of the Soviet Automobile, X (preface).

- ^ Для історичної реконструкції цієї транслокальної траєкторії ранньорадянської історії ця праця спирається на архівні матеріали з Центрального державного архіву Киргизької Республіки, на спадок Рудольфа Маречека (засновника Інтергельпо), що зберігається в музеї Валахії у Всетіні (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíne), а також на широке коло недостатньо вивчених джерел чеською, киргизькою, словацькою та російською мовами. Ці джерела доповнені матеріалами з приватних архівів, наданими нащадками Марією Суровою та Ельвірою Маречек. Останні включають в себе детальну документацію Інтергельпо в радянських газетах, а також неопубліковані фотографії.

- ^ Крім численних візитів на місце розташування Інтергельпо, було проведено 12 біографічних і наративних інтерв'ю з нащадками і жителями району.

- ^ Pavel Pollák, "Die Auswanderung in die Sowjetunion in den zwanziger Jahren," In Bohemia 10 (1969): 287.

- ^ Pollák, "Die Auswanderung in die Sowjetunion in den zwanziger Jahren," 308.

- ^ Bernstein and Cherny, "Searching for the Soviet Dream," 25.

- ^ Bernstein and Cherny, "Searching for the Soviet Dream," 27; Pollák, "Die Auswanderung in die Sowjetunion in den zwanziger Jahren," 290.

- ^ Andrea Graziosi, A New, Peculiar State: Explorations in Soviet History, 1917-1937 (Westwood, CN, 2000), 223-56

- ^ Siegelbaum, Cars for Comrades: The Life of the Soviet Automobile, 14.

- ^ Pollák, "Die Auswanderung in die Sowjetunion in den zwanziger Jahren," 292-293.