Артемій Магун

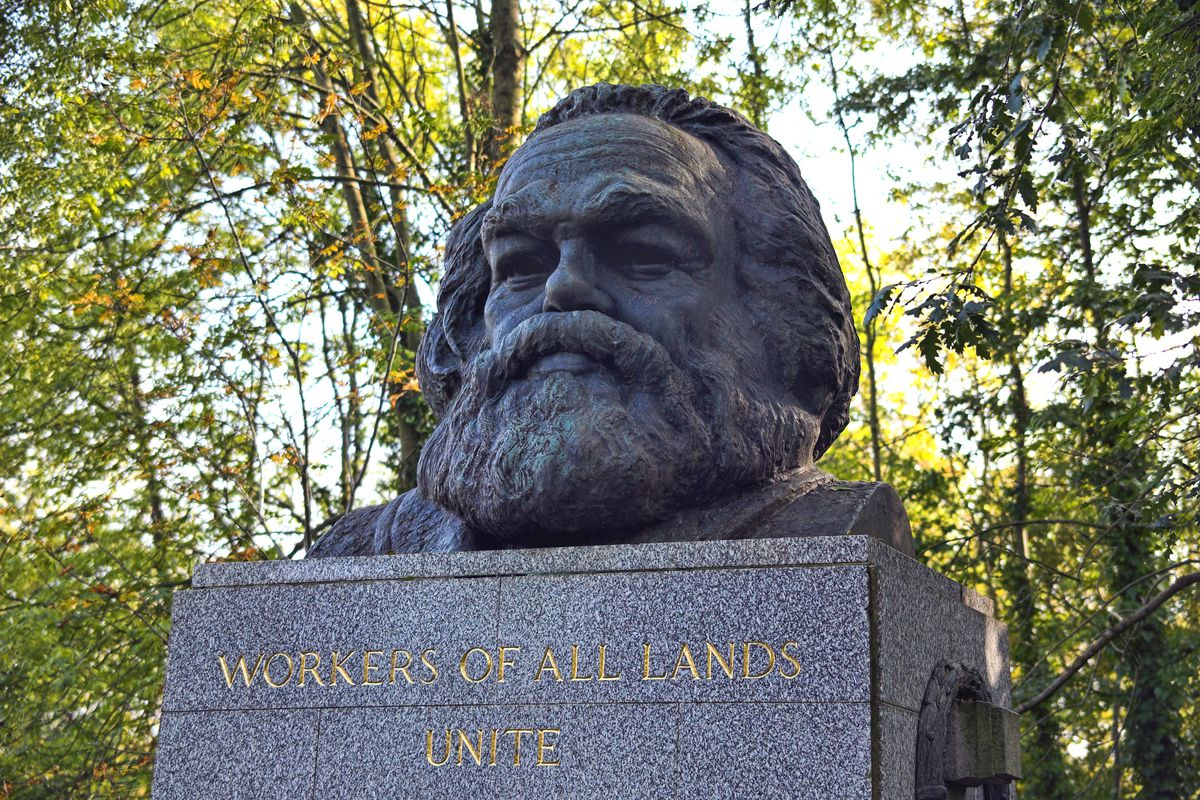

Сьогодні, через 100 років після революції 1917 року, у нас є можливість поглянути на неї з урахуванням статусу революцій у сучасному світі. Революція 1917 року була унікальною і довгий час розглядалася як одноразовий початок нового світу. Вона також була кульмінацією серії «лівих» революцій, насамперед у Франції — від 1789 до 1848 і 1871 років, а потім до російського 1905 року. Паралельно відбувалися й інші революції, переважно національно-визвольні, але зазначені якобінсько-соціалістичні події розглядалися як такі, що задають тон саме всесвітній історії.

Однак сьогодні революції відбуваються майже щороку, а іноді й по кілька за рік. Навряд чи можна відмахнутися від них як від чисто поверхових «надбудовних» явищ. Всі революції починаються як лавиноподібні збурення народу, що деморалізують державні органи, просто в деяких випадках ці збурення призводять потім до корінної перебудови суспільства (не тільки Росія 1917 року, а й, наприклад, СРСР 1991-го), а частіше вони захлинаються, призводячи до нестійкого компромісу. Іноді, як у 1968 році, зміни в суспільстві відбуваються без зміни державного ладу.

В останні 40 років революції проти «авторитаризму» не тільки стали правилом (затяжна «третя хвиля демократизації»), але перетворилися також і на своєрідну етико-політичну парадигму для лівих західних філософів (Бадью та ін.). На зміну раціональним політичним принципам прийшли екзистенційні: суспільство має регулярно перезавантажуватися через події вивільнення пригнічених груп, на цій події може будуватися етичний, історичний суб'єкт, а інакше держава ширяє наче в повітрі без суб’єкта.

"Революції — це крайні прояви загальної тенденції, за якої систематичні демонстрації проти держави, якщо вони не дуже завзято розганяються, служать запорукою демократизму."

Популярність революцій у теорії — ознака трансформації сучасної демократії. Вона тепер розуміється меншою мірою як репрезентація народу в парламенті й уряді або регулярне оновлення влади на виборах, а більше як наявність протестно налаштованого громадянського суспільства, що співіснує з державою. Тому революції — це крайні прояви загальної тенденції, за якої систематичні демонстрації проти держави, якщо вони не дуже завзято розганяються, служать запорукою демократизму.

Звичайно, сучасні революції, строго кажучи, «буржуазні». Тобто вони не ведуть до соціалістичних реформ, їхньою провідною (хоча не єдиною) силою є міський середній клас і в багатьох випадках переважає націоналістична ідеологія. Але в той самий час не можна сказати, щоб ці революції були стерильні: в них гинуть люди, в них народжуються нові творчі можливості для перебудови життя, вони створюють у суспільстві небачену горизонталну солідарність і породжують історичний ентузіазм у всьому світі (як хвиля революцій 2011 року).

Проблема в тому, що цей ентузіазм недостатньо історично конкретний. Спадщина революції 1917 року з її будівництвом комунізму й жорстким якобінством у політиці не потрібна. Тому революція сьогодні — це демократія мінус комунізм. Але в чому вона полягає і як вона може бути глобально здійснена? Найбільш успішний приклад — будівництво національних парламентських інститутів та інтеграція в Євросоюз. Так вчинили східноєвропейські країни, але тим самим власне установчий демократичний момент був мінімізований. У будівництві м'якого капіталізму під керівництвом нових імперій немає нічого особливо захопливого. Кольорові ж революції в колишньому СРСР і арабські революції 2011-2012 років не змогли ні породити емансипативних інститутів, ні приєднатися до якогось інтеграційного проекту (можливо, виняток — Туніс, але не випадковий його тісний зв'язок із Францією). Зате в багатьох випадках вони призвели до затяжних громадянських війн, що означає, що революції зупинилися на розколюючій, негативній стадії і розкол не вдалося утримати від катастрофічного розпаду.

Тепер повернемося й подивимося з цієї нової, дещо розгубленої в історії точки зору на російську революцію 1917 року.

1. Не можна вважати цю революцію суто органічною та змістовною, на противагу антиколоніальним, національно-визвольним, антиавторитарним, але завжди кимось підтриманим ззовні революціям XX-XXI століття. Відомо, що більшовиків звинувачували в тому, що вони свідомо підіграють німцям. Моральний аспект цього звинувачення великого сенсу не має: інтернаціоналістська повістка більшовиків та їхня антивоєнна платформа були всім відомі, і Ленін виступав як один із вождів світової соціал-демократії, а не національний політик. Тому звинувачення в німецьких зв'язках не змогли позбавити його широкої підтримки — на відміну від сучасних революціонерів, наприклад, в Україні, звинувачення яких в американській підтримці урядом Росії дійсно були болючими. Адже українські революціонери уявляють себе, перш за все, національними діячами.

У той самий час сам факт німецької підтримки більшовиків (хоча вона навряд чи була вирішальною для їхньої перемоги й була за масштабом непорівнювана, наприклад, із нинішнім «просуванням демократії» Заходом) безсумнівний і типовий для революцій. Вони відбуваються не у вакуумі, а в складній грі геополітичних протиборств. Кодзін Каратані в недавній книзі «Структура світової історії» навіть робить звідси песимістичний висновок про неможливість світової революції (Karatani 2014: 294—295). Оскільки, пише він, по-перше, революція в одній країні на якийсь час послаблює її військово-політично, а по-друге, лякає консервативні еліти в навколишніх країнах і розчаровує їх у плідності демократизму. Тому — і це видно на прикладі Європи 1918—1919 років — експансія революції захлинається. Уроки російської революції та й багатьох інших полягають у необхідності формувати інтернаціональний рух, синхронізувати його кроки й поєднувати революцію в одних країнах із радикальним реформізмом в інших з метою поступового створення світової федеративної держави. Якщо ти готуєш революцію за підтримки німців чи американців, то потрібно розуміти, чи є в тебе емансипативна програма для Німеччини й Америки.

Сучасна ж історія робить усе яснішими труднощі побудови демократії в одній країні (або декількох країнах), які можна порівняти з труднощами побудови соціалізму в одній країні. Демократичні режими стикаються з проблемою метеків, негромадян («мігрантів») за відсутності чіткого розуміння, чому ті не мають громадянських прав, якщо демократія — це така вже універсальна цінність. Відкритість і включення автоматично відкривають публічну сферу для іноземного «втручання», і якщо втручання не настільки небезпечне, то, як ми бачимо на прикладах і США, і Росії, небезпечна паніка еліт з його приводу.

2. Що соціалістична революція 1917 року була також і національно-визвольною і що Ленін об'єднав класову боротьбу з національною (ставши тим самим першою «інтерсекціоналістом»), це загальновідомо. У цьому сенсі революція 1917 року не так вже й вибивається з низки наступних революцій XX століття з тією різницею, що національне визволення не було доведене до кінця й перетворилося в імперіалізм у дусі «affirmative action» (Martin 2001). Щоправда, тепер, після 1991 року, коли більшість нових «націй» щасливо відокремилися від Росії, виходить, що революція 1917 року із запізненням реалізувала свою місію національного визволення, зокрема для народів, які раніше не мали власних держав. Але в той самий час ми бачимо у всьому світі, що завдання деколонізації й національного визволення в центральних країнах змінюється іншим, а саме інтеграцією етнічних меншин і населення колоніальних країн в демократичні суспільства. Завдання деколонізації сяк-так вирішене, але воно вирішене в глобалізованому, взаємопов'язаному, переораному міграціями світі і тому виявляє невирішене завдання встановлення рівності й глобального громадянства. Мультикультуралізм як гасло застарів, у США ставиться завдання включення меншин у нормальну взаємодію суспільства. Але гетто в центрах американських міст і в передмістях французьких міст нікуди не зникли. На тлі розриву між формальним членством і реальним статусом ізгоя в етнорелігійних «меншин» виникає вже не революційна (нема навіть видимості універсального проекту), а терористична, в кращому випадку консервативно-революційна програма.

У цьому сенсі якобінська політика більшовиків, що самі конституювали «національності», які потім треба було інтегрувати, і мало не насильно прив'язували їх до території, не скасовуючи при цьому завдань інтеграції цих меншин через освіту й партійну кар'єру, постає нехай і не невинною, але й не такою вже реакційною на тлі кризи ліберальної моделі. Дармова розтрата революційної енергії на початку XXI століття може дорого обійтися, тому вибір сьогодні стоїть не як раніше, між соціалізмом і варварством (соціалізм багато в чому збудований у Європі — і що з того?), а між революцією й фашизмом як стратегіями пригноблених.

3. Більшовицька революція 1917 року була в якомусь сенсі революцією проти революції, або революцією революції (як Режис Дебре схарактеризував деколоніальну боротьбу). Звідси її суперечність — з одного боку, вона зберегла символіку, риторику революції, які були висунуті ще в лютому—березні, продовжувала апелювати до ентузіазму мас. З іншого — вона зробила ставку на будівництво держави, а згодом, за часів Сталіна, перейшла в низці напрямів до відверто консервативної політики (так званий «великий відкат»). Завдання ж, як видається мені і як видавалося багатьом радянським інтелектуалам (зокрема Андрію Платонову, Льву Виготському, Михайлу Бахтіну), було десь посередині — в тому, щоб закріпити в інститутах революційний дух. Тому що, як ми бачимо сьогодні після сотої революції, сама по собі революція в чистому вигляді, в однині перестала бути чимось радикально емансипативним. У результаті такої «буржуазної», тобто політичної, революції поширюється бурхливий ентузіазм і відчуття новизни, але через деякий час цей дух перестає знаходити собі вихід і набуває негативного, меланхолійного або терористичного сенсу. Щоб цього не сталося, необхідна ця друга революція як зняття першої. Радянському Союзу не вдалося досягти цього балансу, він зірвався в піке тероризму, але спроби були разючими. Культура революційної романтики, республіканського духу, повторювані спроби провести чергову мобілізацію, міжнародна підтримка революцій — усе це було варіаціями на тему революційної демократії, але не переконувало, оскільки — аж до Горбачова — еліти не ставили себе самих на карту в своїх експериментах із контрольованої революційності.

4. Класовий порядок денний революцій сьогодні розмитий. Спроба Антоніо Негрі й Майкла Гардта виявити новий пролетаріат нематеріальної праці поки що не спрацювала, тому що цей «пролетаріат» розглядається іншими групами як привілейований клас. Грубо кажучи, робітничий клас переїхав у Південно-Східну Азію, а селянство залишилося в Латинській Америці. Тому сучасні революції проходять під національними та/або «народними», популістськими гаслами.

Але й у Радянському Союзі класова революція як така не вдалася. Вже за часів Сталіна фокус зміщується на «трудящих» в цілому. Зате висувається новий клас номенклатури, і непропорційно велику роль протягом усієї радянської історії відіграє інтелігенція. Проте, якщо ми подивимося сьогоднішніми очима на революцію 1917 року, ми бачимо, що це була успішна плебейська революція, яка зробила темою протистояння культурної еліти й народу (який вона раніше пригноблювала). Позавчорашні кріпаки й учорашні неписьменні селяни хлинули в міста. Письменники 1920-1930-х років, передусім Платонов, Зощенко, Булгаков, з різним ступенем симпатії описують цей драматичний прорив у культуру «варварів». На думку Стівена Коткіна, навіть прихід до влади Сталіна пояснювався багато в чому тим, що він був одним із небагатьох носіїв плебейського габітусу в елітарному середовищі лідерів більшовиків (Kotkin 2014). Сталінський терор, який охопив усі групи населення, особливо вдарив по селянству й інтелігенції. В 1970-ті роки новопостала народна інтелігенція звернула увагу на грубий «простолюд», що оточував її, спочатку з новим народницьким поривом, а потім із антинародницькою огидою, що зростала. Тут не вийшло ані вростання «народу» в буржуазну освіченість, ані класового компромісу. Країна стрімко поділилася знову на дві культури й дві великі групи: інтелігенцію і народ («гопників», «бидло» тощо), які сперечалися між собою за гегемонію. Такі інститути, як армія та в'язниця, з їхньою блатною мовою й ритуалами «опускання» не випадково стали такими важливими для культури: в них знайшов вираження антиаристократичний і антибуржуазний дух, який став перверсивним продовженням революції. Звісно, радянська народна культура, злившись із технологічною «масовою», породила не тільки насильство, а й самобутні стилі та культурні практики. Щоправда, для їхньої артикуляції знову знадобилася інтелігенція в її народницькому виданні.

"Не треба сподіватися на стереотипну агітку про те, що демократія — це режим буржуазний і високоцивілізований і що революція — це становлення вільного відповідального громадянина."

У цьому сенсі 1991 рік був продовженням великої плебейської революції 1917 року: в новій Росії капіталістичні й військово-поліцейські еліти рішуче відсторонили інтелігенцію від влади й затвердили панування простонародної («масової») культури, як правило, в дешево-популістському й традиціоналістському виконанні («демократична» ж інтелігенція швидко перейшла до антипопулізму (див. Джагалов 2011)). Так, в авторитарних політичних формах проглядає демократичний революційний зміст. Тобто не треба сподіватися на стереотипну агітку про те, що демократія — це режим буржуазний і високоцивілізований і що революція — це становлення вільного відповідального громадянина. Так дійсно має стати, якщо революція створює міцні інститути самоврядування й примудряється водночас ще й забезпечити гідний рівень життя. Але поки цього не сталося, ми маємо соціальну демократизацію без демократизації політичної, і вчорашні раби не переходять одразу до панської свідомості. Якщо Олександр Кожев вважав усіх сучасних громадян панами без рабів, то цьому треба протиставити революційну картину рабів без панів, здатних на свою культурну експансію. Радикальна демократична революція — це повалення верхів низами. Вона реагує на розкол між елітами й народом і, на жаль, якоюсь мірою заморожує цей розкол, ставлячи завдання його подолання. Сьогодні розкол цей загострюється у всьому світі, і буржуазія західних країн, яка справді раніше вміла тою чи іншою мірою синтезувати плебейську й аристократичну культури, наштовхується на світову тематизацію нерівності, в якому навіть небагата буржуазна інтелігенція раз у раз вимушена (неадекватно) репрезентувати себе як народ.

Словом, революцію не закінчено. Якщо вже Модерн позначив себе як революційну й демократичну епоху, то йому (нам) доводиться за це відповідати й бути готовим до самостійності голосів знизу, до перевертання ієрархій. Але Модерн водночас є часом високих технологій і високої культурної витонченості, небувалої масової освіченості. Це внутрішня суперечність, і неправильною відповіддю є як прогресистська самозаспокоєність ліберальних демократів, так і фетишизація пригноблених у лівій французькій думці, яка не замислюється про те, що з цими пригнобленими робити і якою мовою вести діалог. Рішення може бути знайдене тільки шляхом вибудовування демократичних інститутів у політиці, економіці та культурі одночасно зверху й знизу. В чому й полягав задум більшовиків, які, на жаль, не зуміли витримати величі свого суперечливого завдання.

Переклав з російської мови Тарас Білоус

Посилання:

Karatani, K., 2014. The Structure of World History. Durham and London: Duke University Press.

Kotkin, S., 2011. Stalin. Vol. 1. Paradoxes of Power 1878-1928. NY-L.: Penguin Random House.

Martin, T., 2001. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Джагалов, Р., 2001. «Антипопулизм постсоциалистической интеллигенции». В: Неприкосновенный запас, №1 (75).