Обрану тему не можна розкрити бодай більш-менш докладно в тексті, меншому за обсягом і форматом, ніж монографія чи й кілька монографій. Нижче до уваги читача запропоновано публіцистичну оглядову розвідку (базовану на двох дипломних роботах автора), що обмежена в джерелах та глибині їх дослідження обсягами журнальної статті.

Революційне і/та мілітарне

Перші національні революції в Західній Європі починали із заперечення «Старого режиму» та «пережитків середньовіччя», водночас апелюючи до високої античності та раціо, і лише згодом створювали національну історіографію («націоналізація» минулого), де ватажки варварів чи середньовічні лицарі ставали більш значущими фігурами, ніж, наприклад, Брут — герой республіканців доби Французької революції. Романтизм приходив на зміну класицизму, містичне — на зміну раціональному.

У схожій ситуації опинилися більшовики по завершенню Громадянської війни та після смерті Леніна, коли виправдання важкою ситуацією, соціальними змінами та авторитетом вождя ставали дедалі менш актуальними. Війна закінчилася, соціальні перетворення або було здійснено, або від них відмовилися. Питанням було лише, як скоро влада почне шукати більш традиційних способів легітимації, поряд із конструюванням культу вождя, модернізаційним пафосом та шпигуноманією. Звернення до традиції, символічна апропріація минулого є одним із таких способів.

У такому разі говорити про «марксизм-ленінізм», надто як про чітку політичну та світоглядну доктрину СРСР, неможливо, оскільки легко зафіксувати на різному матеріалі, як офіційний наратив підлаштовувався під актуальну політику радянського керівництва (Walker 1989). Таких змін упродовж періоду існування СРСР відбулося чимало. Зміна політики призводила до низки інших змін, зокрема в історіографічних концепціях та зображенні минулого на великому екрані. Дискурсивна потреба удавнити новий політичний проект та знайти для нього відповідну традицію притаманні всім постреволюційним елітам, коли стару, традиційну легітимацію знецінено, а революційні легітимації відходять у минуле.

Не варто забувати також про те, що носіїв більш-менш чистої та цілісної марксистської ідеології в СРСР у 1930-х роках було не так багато, набагато менше, ніж симпатиків проекту радянської держави й навіть її активних діячів. Те саме стосується і сфери культури. Попри різнорідні механізми, що їх партія та держава намагалися використовувати для контролю над культурною сферою, ця сфера володіла суб'єктністю, тобто сприймала ідеологічні настанови вибірково, часом у зміненому вигляді, а часом навіть справляла зворотній вплив на ідеологію.

Кіно певним чином відбивало ставлення керівництва партії та держави до тих чи інших питань актуальної політики, а також уявлення цього керівництва про стан суспільства. Саме тому кінематограф може бути індикатором, на основі якого можна фіксувати зміни цього ставлення та загального стану суспільства. Ідеться не лише про агітаційні фільми, але й про ігрове та історичне кіно.

"Кінематограф може бути індикатором, на основі якого можна фіксувати зміни цього ставлення та загального стану суспільства."

У цій частині ми розглянемо три фільми, присвячені революційним подіям у Петрограді — жовтневому повстанню та боротьбі з реакцією, — аби визначити особливості наративу щодо історичної події, центральної для радянського соціального проекту першої половини ХХ століття, і те, як цей наратив змінювався. Ідеться про 12-річний термін — від 1927-го до 1939-го року. У наступних частинах ми розглянемо три фільми, відзняті для України в період 1933—1941 років, аби підтвердити чи спростувати виявлені в цьому тексті тенденції на місцевому матеріалі. Аналіз джерел концентрується на темах війни та націоналізму і почати можна з протиставлення війни та революції в ранньому радянському кіно.

У кіно 1920-х років війну зображено як знаряддя класового поневолення, тобто як конфлікт, у якому пролетарі гинуть за чужі інтереси з усіх боків фронту. Експлуататори містифікують цей факт, апелюючи до абстрактних цінностей. Це яскраво видно в кількох сценах фільму «Жовтень» Сергія Ейзентшейна (Жовтень 1927, хв. 115). Історично йдеться про Першу світову війну, але у фільмі антивоєнна тема звучить як універсальна. Варто зауважити також, що ще 1914 року Ленін висунув гасло про перетворення імперіалістичної війни на громадянську, яка розумілася через призму досвіду Паризької Комуни (Ленин 1969а: 14—23). Проте у фільмі немає протиставлення громадянської війни та імперіалістичної, є протиставлення війни й революції, де остання стає способом здобути мир.

Цей фільм існує в кількох версіях, у вільному доступі є щонайменше три. В одній із них є сцена голосування більшовиків за збройне повстання, на якому історично не було Сталіна, проте в сцені його зображено. Проти повстання спершу висловлюється Троцький, однак після виступу Леніна голосує з усіма «за». Жодного натяку на позицію Каменєва й Зінов’єва не подано. Це демонструє, що вже на момент зйомок та монтажу фільму певні політичні реалії екстраполювалися в минуле. Боротьба проти троцькізму пояснює момент з опозицією Троцького, перебування при владі Сталіна, Зінов’єва та Каменева пояснює відсутність згадки про позицію другого й третього, а також присутність першого на доленосних зборах. Боротьба за символічний спадок Леніна (та жовтня загалом) почалася ще до його смерті і вочевидь фіксується на 1927 рік. Проте у відомій нам найдовшій версії фільму згаданої сцени немає, вона присутня лише у версії з англійськими титрами (Жовтень 1927, хв. 101). Вірогідно, що одна з версій побутувала в закордонному прокаті, а інша — у внутрішньому, і ця остання зазнавала коректур аж до 1933 року, коли її зняли з прокату. Це припущення вписується в тенденцію повної відсутності навіть негативно маркованого персонажа Троцького в сталінському кіно, символічного заміщення його іншими особами[1]. Варто згадати також версію 1966 року, яка суттєво відрізняється від оригіналу та супроводжується музикою Дмитра Шостаковича (Жовтень 1927/1966, хв. 99).

У першому ж виведеному на екран після вступних титрів тексті, присвяті фільму, визначено його фокус: «Питерскому пролетариату, первому творцу октября». Саме місто та маси є героями та суб’єктами фільму. Фільм відверто антипатріотичний, антирелігійний та антимілітаристський із найперших кадрів. До того ж варто наголосити, що найбільше цю критику спрямовано саме на панівну в російській імперії релігію, державну та патріотичну символіку й риторику. За весь фільм бачимо єдиний момент, що можна зрозуміти як апелювання до логіки патріотизму — коли на 6-й хвилині фільму представник Тимчасового уряду низько кланяється представникові Антанти; це символізує прийняття її політики щодо питання війни (несамостійність політики). Проте цей амбівалентний момент лишається поодиноким, і на його підставі робити висновки щодо імпліцитної логіки фільму не можна, тим паче, що він суперечить загальному наративу стрічки.

|

Кадр із кінофільму Сергія Ейзенштейна «Жовтень» (1927 р., СРСР: фабрика «Радкіно»)

Неймовірно сильна метафора війни фіксується вже на шостій хвилині фільму, коли на екрані виникає зображення великої військової машини, що, з одного боку, загрожує розчавити людину, а з іншого — її привели в рух руками багатьох людей. Людей, чия праця може бути більше запотребованою в іншій царині. Не випадково ця сцена перетікає в зображення черг за хлібом (Жовтень 1927, хв. 7–9). Причинами перших виступів та протестів проти Тимчасового уряду показано те, що від нього не отримаєш «ни мира, ни хлеба, ни земли» (Жовтень 1927, хв. 10–11). Вояків, що виявили солідарність із робітниками, називають «изменниками», «предателями» та «большевиками» (Жовтень 1927, хв. 20—21, 26—27, 37—38, 40—41)[2]. Тема зради та саботажництва, зовнішньої агресії та залежності ворогів від зовнішніх сил актуалізують лише негативні персонажі, як-от міністр торгівлі та промисловості, капіталіст Коновалов (Жовтень 1927, хв. 88). Варто зауважити, що в подальших фільмах означеного періоду фігуру головного антагоніста-капіталіста замінює інша фігура — зрадник із соціалістів чи навіть більшовиків, партійців та чекістів.

Загрозу для революції також зображено у воєнних кольорах: це загроза з боку бонапартизму Керенського та генерала Корнілова — «двох бонапартів». Керенського називають «надежда родины и революции» (Жовтень 1927, хв. 23), а саму загрозу реставрації, зокрема виступ Корнілова, зображено як такі, що йдуть під гаслом «во имя бога и родины». Відеоряд, що розкриває кожен із цих двох елементів контрреволюції, сповнено відвертим антиклерикальним та антивоєнним пафосом, фактично ставиться знак рівності між апеляцією до батьківщини та шовінізмом — нагородами, еполетами, а згодом — військовими машинами (Жовтень 1927, хв. 32–35, 108).

У цих та кількох інших сценах фільму мілітаризм та патріотизм піддано нещадній критиці, акцент якої насамперед поставлено на панівні російську релігію (православне християнство) та національні символи. З позитивною чи нейтральною конотацією показано атрибути національного у військовій формі німців та вояків австрійської армії в сценах братання. Національне представників сил контрреволюції не акцентується аж до моменту, коли ці сили відмовляються від контрреволюційних дій. Топосу зовнішньої загрози в промовах та гаслах позитивних персонажів немає, до неї апелюють лише сили контрреволюції. Єдиний момент, де національне та зовнішнє йде в парі з негативом — наголошення на тому, що разом із «дикою дивізією» на Петроград сунуть англійські танки (знов бронетехніка як символ лихих сил). Коли військова техніка чи артилерія з’являються в контексті оборони, в руках пролетаріату, символічного наголосу на них не робиться. Національний склад згаданої дивізії, справжня назва якої — «Кавказская туземная конная дивизия», актуалізується як позитивна характеристика: коли спрацьовує національне, то воно спрацьовує проти шовінізму. Більшовицька листівка, яка «говорила на родном языке», перемагає зброю, на якій написано російською мовою «съ нами бг?ъ», і все закінчується національними танцями.

"У пізніших фільмах переговори з ворогом, агітація ворога, його олюднене зображення (обличчя, очі, сумніви, страх, навіть мрії), підкреслення трагізму смерті — неможливі."

Попри весь його антивоєнний пафос, фільм не можна назвати пацифістським, адже в ньому є прямі заклики, звернені до пролетарів, учитися користуватися зброєю та захищати революцію, висміяний меншовистський заклик до примирення «без насилия… без крови» як спосіб приспати повстанців, — щира ця віра в примирення чи не дуже, вона уподібнюється релігійному дурману (Жовтень 1927, хв. 93–94). Пацифізм висміюється, зокрема, у сцені з «комітетом спасіння батьківщини та революції» (Жовтень 1927, хв. 98–108). З іншого боку, жахливий бік війни не приховано, позитивні персонажі помирають у багні вулиць (Жовтень 1927, хв. 101). Акти насильства — користування зброєю, бронетехнікою та артилерією — супроводжує текст: «За мир. За хлеб. За землю» (Жовтень 1927, хв. 97). Проте революція насамперед зводиться до агітації та пропаганди, до організаційної роботи, боротьби за недержавні органи влади. Наприклад, козачі загони, які Керенський закликає на придушення виступу, зберігають нейтралітет, тож їх зображено не як негативних персонажів, а радше із симпатією — із ними не треба воювати, адже агітація зробила свою справу. Оборонцям Зимового палацу пропонують скласти зброю (Жовтень 1927, хв. 75–76), до палацу проходять агітатори, що переконують артилеристів не брати участь в обороні. Цей акт також позначено дієсловом «изменила» (Жовтень 1927, хв. 82, 85, 89, 93).

У пізніших фільмах переговори з ворогом, агітація ворога, його олюднене зображення (обличчя, очі, сумніви, страх, навіть мрії), підкреслення трагізму смерті — неможливі[3]. Неможлива також позитивна конотація до слів «зрада», «саботаж», так само й негативна до слова «родина».

З огляду на національний аспект, крім зазначеного вище, фіксуємо такий момент, що для режисера важливо наголосити на партійному (меншовики, есери), соціальному (фронт, Кронштадт), національному (Україна) та регіональному (Схід, Сибір) в зовнішності та одязі делегатів 2-го з’їзду (Жовтень 1927, хв. 64–66). Цей момент потребує окремого дослідження, проте вже можна стверджувати, що відсутні в переліку партій більшовики протиставляються іншим саме через спосіб представництва решти перелічених груп, що підтверджується сюжетом. Більшовики в цьому фрагменті анонімні, їхня програма — це програма простих людей.

Загадковим залишається фрагмент промови меншовика на 95-й хвилині фільму, де той раптом звертається до аудиторії українською мовою, хоча до того говорив російською. Лише дослідження історії монтажу та функціонування оцифрованої версії може відповісти на питання про те, яка природа цієї аномалії. Найбільш вірогідною є технічна причина. Наприклад, якщо базовою версією для відновлення фільму була україномовна й одну табличку з текстом просто проґавили. Якщо це не так, якщо маємо справу з режисерським задумом, то доведеться констатувати, що українську мову вжито з негативною конотацією — це рідна мова контрреволюційного елемента, що вирізняє його з-поміж решти дійових осіб фільму. Така вірогідність є, проте, на мою думку, нею можна знехтувати.

У пізнішій екранізації революційних подій фіксуємо також сильну зміну в ставленні до воєнної тематики. У першій частині дилогії Михайла Ромма вже наявна певна зміна акцентів, що проявляється в дрібницях. Перш ніж перейти до їх розгляду, варто дати загальну характеристику фільму «Ленін у жовтні» (Ленін у жовтні, хв. 105), що є першою частиною дилогії. Порівняно з картиною Ейзенштейна цей фільм набагато ближчий до романтичного канону, попри те, що він постійно цитує «Жовтень». Наприклад, карту Петрограда з «Жовтня», з якою працює анонімна рука когось із членів РВК (або навіть колективна воля мас), у стрічці Ромма заповнює Ленін і корегує Сталін, який керує РВК. Більше уваги приділено Смольному інституту як штабу повстання, яке зображене як щось середнє між військовим парадом та першотравневою демонстрацією. Немає міста-героя та пролетарських мас, складних символічних фігур і кінематографічних експериментів, увагу зосереджено навколо кількох головних героїв, антагоністів та романтики підпілля, навіть інтимного побуту. Фільм дуже мало дає для аналізу національної складової ідеологічного послання, тож у подальшому аналізі ми нею знехтуємо.

|

Кадр із кінофільму Михайла Ромма «Ленін у жовтні» (1937 р., СРСР: «Мосфільм»)

Головний герой стрічки — Ленін, подекуди він займає рівну чи навіть дещо підпорядковану позицію у взаєминах зі Сталіним. Діалоги та репліки головного героя спрямовано на виправдання актуальної наприкінці 1930-х років політики. Це фіксується на масовому матеріалі сконструйованих, повністю вигаданих чи вжитих у специфічному контексті цитат, а також цілих сцен, де з порушенням усіх законів жанру Ленін дивиться прямісінько в камеру та звертається до глядача: «Все идет хорошо! Очень, очень хорошо! … [натяк на наявність ворогів навколо та важливість пильності] … Все идет правильно!» (Ленін у жовтні, хв. 44–45). Ще одним прикладом композитивної цитати, що цілковито знешкоджує послання оригіналу, бо воно не пасує до нових політичних реалій, є ця: «Власть мы берем всерьез и надолго» (Ленін у жовтні, хв. 98). Словосполучення «всерьез и надолго» відсилає нас до формули, яку вжив Ленін стосовно НЕПу, згортання якого почалося наприкінці 1920-х[4]. Сконструйована фраза наче й містить елемент автентичного ленінського тексту, проте неактуальне (й незручне) вже майже 10 років ідеологічне наповнення про НЕП замінюється на більш актуальну ідею втримання влади. Фраза знешкоджується, мертвий вождь говорить те, що потрібно живим.

Ленін у фільмі виступає проти Троцького, Каменєва та Зінов’єва, а поряд із геніальністю та містичним передбаченням демонструє дивовижну непрактичність, непристосованість до буття, і в цих випадках його рятує Сталін чи його агенти. Уже сформований культ Леніна використовується як каркас для будівництва культу Сталіна.

Щодо теми нашого огляду, фіксуємо сильну зміну в ставленні до воєнної тематики між першим та другим фільмом дилогії (Перша частина — «Ленін у жовтні», друга — «Ленін у 1918 році»). У першій частині вже фіксуємо певну зміну акцентів, що проявляється в дрібницях. Зокрема, в першій сцені фільму критика війни, по суті (ad rem), зміщується на критику особи, що до продовження війни закликає (ad hominem). Попри це, у тій самій сцені гасло «долой войну» все ще звучить беззастережно. Ще одна дрібна деталь — військова риторика в сконструйованій промові Леніна на засіданні ЦК РСДРП(б) від 10 (23) жовтня. Ця кінематографічна промова практично не відповідає протоколам зборів, отже, є творчістю сценаристів, режисерів та консультантів. Революція постає в промові радше як військова операція, яку здійснюють такі агенти, як армія й флот, на одному рівні з пролетаріатом. Розбір цієї сцени потребує окремого кропіткого дослідження, тож обмежимося лише констатацією факту інфільтрації військової риторики в опис революційних подій минулого, а також екстраполяцію на це минуле актуальних на момент зйомок фільму уявлень про війну та необхідні умови для перемоги.

Водночас у наступній сцені, де російські контрреволюціонери зустрічаються з представником британського уряду, лунає заклик до встановлення в країні міцного порядку та продовження війни. Тут варто звернути увагу, що ідею продовження війни вкладено у вуста негативного персонажа. З іншого боку, внутрішня політика певного типу риторично згадується як умова можливого продовження війни. Одним із варіантів висновку тут стає те, що країна, яка хоче виграти війну, має встановити всередині режим «залізного кулака». У пізніх 1930-х у світлі очікувань на війну із сусідами (зокрема Польщею) слова прагматичного ворога могли спрацьовувати не як критика війни загалом, а як імператив прийняти негативні зміни в житті заради перемоги у можливому конфлікті.

У тій самій сцені злу сутність міністрів та капіталістів підкреслено тим, що один із них у своїй промові готовий віддати комусь половину Росії, Кавказ — англійцям, Україну — «этим, известно кому, пусть жрут. Нам не жалко, мы на все согласны. Но дайте же человека, которому бы я поверил!» (Ленін у жовтні, хв. 16). Цей момент є певного типу точкою екстремуму, де проявляється найбільш негативна сутність міністрів-капіталістів, а саме згода порушити територіальні межі держави задля збереження своєї влади. Цей момент виглядає яскраво на тлі фактичної відсутності класового аргументу, адже класова сутність мовців проявляється лише в тому, що вони говорять про гроші на спонсорування проекту диктатури. Вартий уваги ще й той факт, що негативних персонажів у цій сцені позбавлено самостійності, єдиним справжнім і головним суб’єктом зборів виступає англієць. Внутрішню загрозу представлено як інструмент зовнішньої. Пізніше намагання забрати в робітників зброю під приводом захисту «демократичної республіки» є своєрідним продовження ad hominem першої сцени: критикується не концепт захисту вітчизни, а щирість бажання та спроможність певних людей здійснювати керівництво таким захистом:

– Так вот, это личное оружие нужно будет сдать на нужды фронта.

– Для защиты демократической республики!

– Ну да, ну да… (Ленін у жовтні, хв. 35)

Цікавим є той момент, що більшовиків та їхніх симпатиків показано у фільмі своєрідними «оборонцями», що турбуються, аби уряд не знімав із фронту частини та не віддав німцям більшу територію, зокрема Петроград. Для цього навіть не треба вигадувати окрему цитату Леніна, оскільки такий страх справді озвучено в «Письме к товарищам» від 17 (30) жовтня 1917 року (Ленин 1969b: 398—418) (у фільмі поєднується з іншим текстом — «Письмо к членам партии большевиков» від 18 (31) жовтня 1917 року (Ленин 1969b: 419—422), де є критика Зінов’єва з Каменєвим). Треба лише додати кілька сцен та розставити акценти (Ленін у жовтні, хв. 63). Оскільки ця тема потребує окремого дослідження, обмежимося самою констатацію наявності цього цікавого моменту і зазначимо, що більшовики виступають стороною захисту також із огляду на те, що саме повстання відбувається за день—два до урядового заколоту. Зауважимо також додаткову увагу до військової техніки, якої не було в картині Ейзенштейна — цілий фрагмент фільму присвячено тому, яким чином повстання заволоділо бронетехнікою (Ленін у жовтні, хв. 66–68).

Повстання зображено як добре сплановану операцію із застосуванням усіх родів військ (флот, піхота, бронетехніка), дисципліноване та скоординоване з єдиного центру. Візуально військові колони більше схожі на парад чи першотравневу демонстрацію з транспарантами та рівними рядами. Зимовий палац — добре укріплена позиція з кулеметами та артилерією, взята одним рішучим жертовним штурмом. Припускаю, що тут, так само як і в риториці ватажків повстання, маємо екстраполяцію в минуле популярної в агітаційному кіно тієї доби візуалізації дій збройних сил СРСР у разі військового конфлікту (спрощену версію військової доктрини).

Другий фільм дилогії Ромма — «Ленін у 1918 році». Весь фільм є оповіддю про змову та про військові дії. Змова пронизує все навколо — за підтримки та ініціативи, наголошую, іноземних держав, інтелігентів, куркулів, спеціалістів, офіцерів, лівих комуністів, найвищих партійців та агентів ВЧК. Війна — відрита форма боротьби з тими самими силами. Класову боротьбу на селі описано саме як війну з куркулями, у яких є навіть кулемети — за допомогою них вони перешкоджають забезпеченню міста хлібом. Конструювання фраз Леніна в цьому фільмі все менше спирається на тексти й дедалі відвертіше виправдовує актуальну на кінець 1930-х внутрішню й зовнішню політику. Ленін виправдовує безжальність до саботажників та до «зайвих людей», куркулів, спекулянтів та зрадників, які є не ким іншим як агентами світового імперіалізму[5]. Класова суть та окремішнє буття цих сил, відповідно, майже втрачається в оповіді про них. До переліку згаданих у попередньому фільмі зрадників — Троцького, Каменєва та Зінов’єва — долучаються актуальніші фігури: Бухарін та П’ятаков. Кожна сцена заслуговує глибокого аналізу, проте в цьому тексті нас цікавлять не всі, а лише окремі аспекти представленої в фільмі ідеології.

Фільм починається з демонстрації карти регіону (яка сама собою може слугувати джерелом для окремої розвідки), де підконтрольні більшовикам території з усіх боків оточено різними ворогами. За картою з’являється текст: «Такой была летом 18 года карта нашей Родины». Дрібним, але показовим є той момент, що, на відміну від «Жовтня», тут слово «родина» вжито не просто без негативної конотації, але й із особливою пошаною, на що вказує велика літера.

Впродовж більшої частини фільму йдеться про недостатню жорстокість режиму, про ціну, яку всі платять за брак жорстокості, про більш ніж відповідальних чекістів, про підступність ворогів, які пронизують усі структури суспільства, про майбутнє краще життя дітей. Цю оповідь перериває наратив про бойові дії на Царицинському напрямку, звідки Сталін посилає в міста хліб та де здобуває перемогу. Перемоги досягнуто подоланням зради офіцерів та Троцького[6].

|

Кадр з кінофільму Михайла Ромма «Ленін у 1918 році» (1939 р., СРСР: «Мосфільм»)

Сталін знімає військового спеціаліста на Царицинському напрямку й замінює його на молодшого офіцера без досвіду, чия хоробрість під мудрим керівництвом Сталіна, «Ленін у серці» та наказ наступати ведуть до цілковитого й нищівного розгрому ворога. Відповідно, лише саботаж із боку військового спеціаліста, який віддавав перевагу маневрам та обороні, стояв на заваді перемозі. Таким чином, оповідь про 1918-й рік насправді розповідає про 1937–1938 роки та відповідну політику щодо партії й армії. Ідеться про кінець епохи Великого Терору, який почався боротьбою із саботажниками на виробництві з числа безпартійних спеціалістів та колективізацією села, потім через партійні чистки докотився до репресій проти військових спеціалістів та співробітників НКВС. Фільм розповідає нам саме про кінець 1930-х, а не про 1918-й рік, як випливає з назви.

Після заміни військового спеціаліста та призначення чесного парубка, протеже Сталіна, на його посаду відбувається кавалерійська атака (з артилерійською дуеллю) на ворожі шанці. Вороги в паніці втікають без будь-якого організованого спротиву та помітних втрат із боку червоноармійців. Кадри на 106-й хвилині, коли кіннота перестрибує шанці, є хрестоматійним прийомом агітаційних військових фільмів, у яких продемонстровано спроможність танків долати укріплені позиції. З огляду на це, зображення бойових дій часів Громадянської війни в цьому фільмі схоже на політичне послання, екстраполяцію в минуле актуального й популярного на момент зйомок та монтажу. Такою самою екстраполяцією є презирство до оборони, примат маневрової війни та рішучого наступу, що панували у військовій доктрині СРСР (принаймні на риторичному рівні) перед початком Німецько-радянської війни та в перший її період.

"Зображення бойових дій часів Громадянської війни в цьому фільмі схоже на політичне послання, екстраполяцію в минуле актуального й популярного на момент зйомок та монтажу."

Цікаво, що загальна оповідь про ці подію містить паралелізм, де боротьба Леніна за життя пов’язується з ситуацією на фронті, як у біблійних історіях про Мойсея, Ісуса Навина та військо Ізраїлеве. У своїх мареннях Ленін звертається до теми фронту й кризи, звертається до Сталіна. Після успішного наступу Сталін повідомляє про свій успіх, і цю звістку зображено як момент перелому в боротьбі Леніна за життя та початком чудесного одужання.

Така увага до воєнного аспекту в цьому фільмі може мати кілька пояснень. Крім загальної актуалізації теми зради, боротьби із внутрішньою та зовнішньою загрозою, йдеться про розбудову культу Сталіна, а оскільки він (та Ворошилов, який у фільмі також присутній) має певний історичний стосунок до Царицинського напрямку, то саме сконструйована оповідь про його військові здобутки має стати центральною в оповіді про Леніна та долю революції. Проте таке пояснення не виключає й іншого, а саме що на кінець 1930-х радянське суспільство загалом та партійне керівництво встигло переглянути своє ставлення до військових дій та їхнього ідеологічного обґрунтування. Теза про консервативний поворот у СРСР цього періоду не нова, ми спробуємо знайти те, що підтверджує або спростовує цей погляд на прикладі такого специфічного жанру, як історичне ігрове кіно.

Остання сцена з цього фільму, яку варто згадати з огляду на тему та подальший текст, — це сцена, де Ленін утікає від лікарів та роздивляється велику карту. Таким чином відбувається своєрідне коло — від карти на початку фільму до карти ближче до завершення. Ленін спершу розглядає схід та висловлює задоволення фактом вигнання ворога з відповідних територій. Потім він повертається до заходу, умовно — до Білорусі та України, і каже: «Ну а сюда мы еще вернемся» (Ленін у 18 році, хв. 113). Нагадаю, ідеться про 1939-й рік та контекст уже кілька років сподіваної війни з Польщею. Саме в цьому контексті створювався опера (1938), а згодом і фільм «Богдан Хмельницький» (1941), про який йтиметься в наступних частинах статті.

Наразі спробуємо коротко узагальнити, які зміни можна зафіксувати в кінематографі, присвяченому революції на прикладі згаданих фільмів у контексті загальної теми — війна й націоналізм. У пізніших фільмах знаходимо значне зменшення інтенсивності антивоєнної та антикапіталістичної риторики, фактичне зникнення антиклерикальної та антиросійської складової, елементів «пораженства». Натомість в обіг із позитивною конотацією повертаються елементи мілітарного та патріотичного, більшовиків зображено як оборонців, зрадником стає уряд, а естетика та риторика агітаційних фільмів про радянські збройні сили частково впливає на спосіб візуалізації подій жовтневого повстання та громадянської війни. Все це так само або навіть більшою мірою справедливо для інших фільмів сталінської ленініани, як-от «Велика заграва» (1938) та «Людина з рушницею» (1938), їх за браком місця ми тут не розглядаємо.

«Історичне» обґрунтування політики на екранах: екстраполяція класового

У кінці 1920-х та на початку 1930-х фіксуємо перші серйозні спроби політичної інструменталізації історії у формі екстраполяції реалій класової боротьби на уявне минуле. Зокрема, йдеться про так звану історіографічну школу Покровського. Назва цієї школи досить умовна, адже вона перетворилася на політичне кліше-звинувачення, яке застосовували до репресованих істориків, котрих важко було звинуватити в «буржуазному націоналізмі». Власне, ці два звинувачення виконували для репресованої історіографії таку саму функцію, як і «правий» та «лівий» ухил для репресованих партійців. До «школи Покровського» могли віднести також і критиків Михайла Покровського, та попри це сам термін продовжував функціонувати, позначаючи панівні тенденції серед істориків-марксистів початку 1930-х років. Серед рис, притаманних цій школі, називають (войовничий) матеріалізм, гіперкласовий підхід та «стремление связать исследовательскую работу с политическими требованиями дня» (Артизов 1998). До цього визначення можна висловити низку претензій та зауваг. «Матеріалізм» навряд чи можна вважати рисою, притаманною якійсь окремій школі, а «гіперкласовий підхід» не є конвенційним терміном, а радше публіцистичним кліше радянської епохи. Намагання зв'язати дослідницьку роботу з політичними вимогами моменту теж є рисою, у певній мірі притаманною для будь-якої царини знання, а надто для історії, що існує в умовах ідеократичних чи авторитарних режимів. Тому в межах цієї роботи школу Покровського розуміємо як напрям в історіографії, що екстраполює в минуле деякі реалії політики та суспільства доби індустріалізму й дає безкомпромісну оцінку низці діячів минулого з огляду на їхню класову належність. Ця безкомпромісність стає підставою для репресій із того моменту, як політичне керівництво бере курс на політичну та дидактичну інструменталізацію історії, на апропріацію традиції та витворення гібридного наративу.

Аби швидко скласти уявлення про представників цієї школи та їхній історичний доробок, наведу приклад, як оцінювали роль Богдана Хмельницького в українській історії. Гетьмана сприймали як шляхтича, котрий разом із старшиною захищав власні станово-майнові інтереси, що врешті привели їх у обійми Московського царства й селян до закріпачення. Отже, постать гетьмана оцінювали радше негативно, і так само — роль Московського царства як регіональної наддержави[7]. Перший фільм у нашому аналізі яскраво демонструє цю тенденцію, яка, втім, на час виходу фільму на екран уже не зовсім актуальна.

У кінці цього періоду в сфері історіографії починається процес політичної інструменталізації історії у формі створення тяглості історичного процесу, де СРСР стає своєрідним спадкоємцем Російської Імперії, відбувається апропріація значної частини імперського та національних (романтичних) історичних наративів, історико-політичної міфології та пантеону героїв. Це супроводжується поверненням багатьох кадрів дореволюційної науки та репресіями проти червоної професури, зокрема фактичною ліквідацією «школи Покровського».

"Любов до батьківщини вважали щонайменше ірраціональним сентиментом, який не виховувати треба, а долати, як і релігійні вірування."

Важливою в цьому контексті символічною датою є 15 травня 1934 року, коли вийшла постанова РНК СРСР та ЦК ВКП(б) про викладання історії в школах. До цього часу функцію соціалізації та ідеологічної індоктринації дитини в радянському суспільстві виконував курс суспільствознавства. Ця зміна та попереднє скасування в країні рад шкільної історії потребує окремого тексту. Зазначу лише, що шкільну історію радянські політичні діячі вважали джерелом національного шовінізму не без певних підстав на те[8]. Історія вважалася способом виховання щонайменше патріотизму, тоді як молода радянська держава була все ще націлена на формування пролетарського інтернаціоналізму. Любов до батьківщини вважали щонайменше ірраціональним сентиментом, який не виховувати треба, а долати, як і релігійні вірування. Крім того, орієнтація одночасно на лібералізацію навчального процесу (як її тоді розуміли) і на його практичність вважалася найбільш прогресивною не лише в світі та в більшовицьких колах, але й серед широкого кола різних народників, що перебували під впливом таких публіцистів, як Дмитро Писарев, котрий артикулював схожі ідеї, серед іншого, у своїй статті «Наша университетская наука». Повернення історії в школи у першій половині 1930-х теж не викликає подиву. Так само як скасування шкільного курсу історії та заміна його на комплексний курс суспільствознавства відображали, крім специфічно радянських концепцій виховання, ще й загальносвітовий педагогічний «тренд» епохи, повернення шкільної історії як знаряддя патріотичного виховання в цілому не суперечило процесам, що відбувалися в Європі 1930-х років.

Зміна ставлення до минулого стосувалася також і кіно, його визначали не лише прагматичні міркування та винаходження «радянського патріотизму», але й невідрефлексовані зміни акцентів у самому суспільстві. Зокрема, було винайдено напівбіографічний романтичний жанр історичного кіно, в якому на перший план виходить фігура керівника із сумнівним для революційного проекту класовим походженням та оточенням — князя, графа, царя та імператора[9]. Це відображає зміни в суспільстві та в саморепрезентації режиму, зокрема реалії політичного культу Леніна та активне творення культу особи Сталіна.

Ідеться про екстраполяцію в минуле реалій та ідеологічних послань сьогодення, а також про символічне привласнення минулого — створення тяглості традиції, на яку посилається суспільний проект. Також мова йде про певного типу соціалізацію та мобілізацію громадян за допомогою використання та ретрансляції в суспільстві певних цінностей і гасел. Для Росії це був період часткової «реабілітації» імперського минулого, що особливо промовисто виглядає на тлі репресій проти «правих уклоністів» у республіках та «лівих уклоністів» у центрі.

Крім реабілітації певного історичного спадку та окремих історичних постатей минулого зі включенням їх до пантеону вшанованих історичних постатей, у 1930-х відбувається часткова реабілітація православ’я та демонізація інших релігій. Якщо до цього головна критика кінематографа била по панівній релігії Російської Імперії, то тепер про неї або забувають, або навіть наділяють її рядом прогресивних рис, що легко відчитується з аналізу низки фільмів цього періоду, зокрема двох, які розглянемо в наступних частинах статті.

Релігійний аспект консервативного повороту в СРСР ще не стосується наступного фільму, який ми аналізуємо, хоча він потерпів почасти від згаданої вище політики боротьби з «буржуазним націоналізмом» кінця 1920-х — початку 1930-х років. Картина «Колївщина» задумувалася та творилася ще за умов рішучого проведення політики коренізації в УСРР, а монтувалася вже за часів боротьби з «буржуазним націоналізмом» та «правим ухилом» серед партійців. Непевні джерела говорять про 17 перемонтованих версій фільму, проте фактом залишається те, що фільм фактично був уже готовий на 1931-й рік, а на екранах з’явився у 1933—1934 роках. Остаточна версія датується 1933-м роком. До річниці подій, яким присвячено кінострічку, 1968 року на кіностудії ім. Довженка цей фільм було «перезнято» — тобто відцензуровано та переформатовано[10]. Радянське керівництво, вірогідно, не могло ігнорувати цієї дати, зокрема щоб не віддати її до рук своїх можливих критиків. Проте знімати нове кіно не стали й обмежилися монтажем. Початкова версія фільму вже дуже сильно відрізнялася від панівного наративу, тож потребувала корекції, про яку дещо буде сказано пізніше.

Герой фільму Семен Неживий — один із отаманів, котрі брали участь у подіях, відомих як Коліївщина, що відбувалися на Правобережній Україні в XVIII століття. Обурений голодом та утисками в своєму рідному селі, він стає ватажком селянського повстання проти панів. До нього пристають козацькі ватажки Іван Гонта та Максим Залізняк. Пліч-о-пліч у загонах повсталих борються український бідняк, ремісник-єврей, селянин-поляк, солдат-росіянин (простір представлено як поліетнічний та багатомовний). Проте зрада з боку власної старшини та удар у спину з боку російської армії кладе край сподіванням повсталих.

|

Кадр із кінофільму Івана Кавалерідзе «Коліївщина» (1931 р., УРСР: «Українфільм»)

У цьому фільмі класовий конфлікт екстрапольовано в минуле, на події XVIII століття, що цілком вписується в загальний наратив 1920-х років. Не враховуючи легкої й неочевидної фобії щодо селян як соціальної верстви та кількох маркерів епохи (котрі лише нещодавно морально та ідеологічно застаріли та вважаються неприпустимими), фільм можна вважати політично вивіреним у лівому дусі шедевром. Згадана фобія полягає в перенесенні на повсталих селян атрибутів промислового пролетаріату та виразній відсутності уваги до власне селянського побуту та праці[11]. Відомо, що більшовики відчували щонайменше непевність (якщо не сказати страх) перед «селянською стихією» та дрібнобуржуазним термідором (не кажучи вже про «специфіку» політики щодо селян початку 1930-х), тому зупинятися докладно на цьому моменті в межах теми не виглядає доцільним.

Більше уваги заслуговує факт виділення Семена Неживого як головного героя, витіснення традиційних для героїчного канону оповіді про ці події постатей Гонти та Залізняка на другий план (із подальшою зрадою з класових міркувань з їхнього боку за сюжетом). Політичні реалії коренізації, яку потроху почали згортати, та боротьби з «українським буржуазним націоналізмом», таким чином, також були екстрапольовані в минуле. Вірогідно, Гонта з Залізняком, які представляють українську старшину та козацтво, мали стати, за задумом Кавалерідзе, цілком пристойними позитивними персонажами, оскільки їхні образи вимальовані у фільмі загалом із симпатією. Власне, пізніше — у версії 1968-го року — так і вийшло.

Не лише екстраполяція в минуле описаних вище реалій пояснює появу негативних персонажів-українців, як-от, крім уже названих, український шляхтич пан Сірко, котрий мордує батька протагоніста. Загальний наратив оповіді про класову боротьбу вимагає наявності прогресивних та реакційних персонажів для кожного народу. Серед поляків, євреїв, українців та росіян, що діють чи згадуються в фільмі, є свої герої і свої негідники, визначені за класовим критерієм. Щойно звільнені від гніту польських панів у спілці з «буржуазією», повсталі потрапляють до ситуації, коли союзники займають нішу вигнаних панів, дослухаються до порад священика та діють спільно з царатом. Багаті євреї прислужують польським панам, визискують своїх співвітчизників, що страждають і борються разом із повсталими селянами в загонах Неживого. Те саме стосується поляків та росіян, про що згадано в кількох сценах, зокрема в сцені переходу частини солдатів царської армії на бік повстанців. У фільмі звучать різні мови, сцени з комбінацією мов ретельно продумані, а це свідчить про намагання зробити кіно не для певної вузької аудиторії, виділеної за національним критерієм.

Попри атаку на героїв українського романтичного національного канону, ідеологічний пафос фільму насамперед цілить не в українських націоналістів чи польських панів — найбільше дістається православній церкві та російському царату. Критики католиків та юдеїв у фільмі немає, але православний піп кілька разів виступає проти повстанців на боці реакційних сил суспільства: він намовляє козаків та старшину впокорити селян хрестоматійною цитатою з Мартіна Лютера, закликає повсталих до єврейського погрому, викриває дезертирів із російської армії та повсталих селян, освячує процес катування й страти інсургентів.

Польську шляхту представлено як локального й досить відсталого, анахронічного й слабкого ворога, на відміну від Російської Імперії. Саме імперію показано як джерело політичної реакції в регіоні, жандарма, що придушує виступи від Уралу й Волги на сході до Варшави на заході. Це особливо впадає в око в порівнянні версій 1933 року та 1968 року: в останній певні сцени з першої вирізано або переставлені місцями, змінена структура оповіді та залежність між її елементами. Зокрема, йдеться про набір сцен Петербурга, що включає зображення придворного життя, діалог солдатів та розмови високих урядовців імперії про політичну ситуацію в регіоні (про необхідність придушення різних виступів), та про сцену в польському палаці. У версії 1933 року набір сцен із Петербурга передує сцені в польському палаці, а у версії 1968 року все навпаки, і це суттєво змінює загальну оповідь. У версії 1933 року православ’я та російський багнет (що кілька разів опиняється в центрі композиції) є головним ворогом повсталих усіх національностей, а кожен народ займає своє місце в інтернаціональній боротьбі за звільнення (Коліївщина, хв. 1–3). Повсталих визначено соціально — це бідні люди праці, серед яких є українці, євреї, росіяни й навіть поляки (найменше місця в оповіді відносно інших).

Поразку «антифеодального повстання» зумовлено зрадою царських військ. Визволення тут — це справа самих поневолених, у них достатньо сили, аби впоратися з експлуататорами. Повстанці — українці, поляки, євреї, а також російські солдати, що приєдналися до повстання, — люто борються й очікують на допомогу, але отримують замість неї лише зрадницький удар у спину. Регулярна армія тут виступає джерелом реакції — й імперська, і шляхетська, і козацька.

Отже, фільм «Коліївщина» демонструє нам у загальних рисах те саме ставлення до війни й націоналізму, що ми зафіксували раніше для «Жовтня» Ейзенштейна, лише екстрапольоване в порівняно далеке минуле. Інші відмінності можна легко звести до політичної кон’юнктури початку 1930-х років, як-то боротьби з українським «буржуазним националізмом» загалом та справи «Спілки визволення України» зокрема, репресивної політики щодо села, згортання політики «коренізації». Головним об’єктом критики у фільмі є імперський шовінізм, армія та церква, «малі народи», загалом, наділяються позитивними рисами в контексті боротьби з місцевими визискувачами та з імперською потугою Російської держави.

Повноцінна класова структура, а отже свої зрадники та герої, є у кожної представленої у фільмі народності. Тема єврейського погрому розкривається в одній зі сцен відкрито, а в іншій, на наш погляд, імпліцитно. Йдеться про сцену, у якій на шинкаря покладають обов’язок збирати додаткові податки та підкреслено трагізм фігури посередника між владою та почасти несвідомою народною масою. Проте давній головний «класовий» аргумент нормалізаторів насильства щодо євреїв не озвучено, а навіть спростовано у подальшій сцені погрому за допомогою підкреслення бідності населення, симпатій цього населення до інсургентів, наявності в загонах єврея та присутності в сцені негативного маркованого священика, що закликає до погрому. Отже, сцена з шинкарем — винятково для внутрішнього користування єврейської аудиторії, що вписує наратив споконвічних страждань Вигнання до історії як класового конфлікту, що цілком відповідає настрою революційної поезії Бунду, зокрема віршу Анського «У соленому морі».

Це підводить нас до важливого висновку. «Коліївщина» творить національно інклюзивний наратив, зображує простір як багатоетнійчний та різноманітний, але водночас національно колоритний, «народний». Українці говорять українською, євреї — мовою ідиш, росіяни — російською, а поляки — польською. Далі буде проаналізовано інший історичний фільм, знятий наприкінці 1930-х, що вже суттєво відрізняється від проаналізованого тут за низкою критеріїв.

«Історичне» обґрунтування політики на екранах: Війна як визволення

Наступний фільм кардинально відрізняється від картини Івана Кавалерідзе та демонструє відверту тенденцію до повернення імперського романтичного канону в офіційний наратив, коли класове відходить на другий план і підпорядковується національному чи державному, актуальному політичному часів зйомок і монтажу. Реабілітується не лише романтичний націоналістичній чи імперський канон, військове теж тріумфально повертається до суспільної свідомості з відверто позитивною конотацією. Ця мілітаризація свідомості цілком зрозуміла в контексті загальносвітових тенденцій доби, а надто східноєвропейських тенденцій. На перший план виходить фігура вольового володаря та його оточення, позбавлених класового буття, універсально прогресивних. Для Росії цей період відкривається фільмами «Петро Перший» та «Олександр Невський», для України їхнім відповідником є відзнята за п’єсою Корнійчука картина Савченка, яку аналізуємо далі.

"Мілітаризація свідомості цілком зрозуміла в контексті загальносвітових тенденцій доби, а надто східноєвропейських тенденцій."

Фільм «Богдан Хмельницький»[12] сюжетно охоплює початковий етап військового виступу козаків, битву при Жовтих водах та штурм замку Потоцького (збірний образ). Сюжет розгортається в символічному просторі від Січі до Києва, проте на риторичному рівні до цього спільного простору належать території на північ, на схід та на захід, аж до Вісли.

Головний герой фільму, гетьман Війська Запорізького Богдан Зиновій Хмельницький, очолює разом із прогресивною частиною старшини антипольське, антифеодальне й антикатолицьке повстання українського народу. Завдяки мужності та воєнним хитрощам Богдан здобуває перемоги на полі бою. Проте агенти ордену Єзуїтів серед старшини маніпулюють дружиною Богдана й намагаються його отруїти. Лише жертва попа\\козака Гаврила рятує герою життя. Під час переможного святкування разом із послами від московського царя Богдан отримує звістку про те, що польське військо спустошує Волинь. Фінальна промова гетьмана демонструє його рішучість боротися проти польських панів у спілці з російським народом.

«Богдан Хмельницький» починається з тексту на екрані, що має швидко ввести глядача в геополітичний регіональний контекст подій XVII століття, за цим одразу йде сцена в костьолі. Саме тут збираються сили «реакції» та надається ідеологічна мотивація їхнім діям. Ксьондз виголошує промову, наприкінці якої благословляє зброю, а коронний гетьман оголошує похід на Січ.

|

Кадр із кінофільму Ігоря Савченка «Богдан Хмельницький» (1941 р., УРСР: київська кіностудія ім. О. Довженка)

Поляків у цьому фільмі представлено виключно як зайд, представників експлуататорських класів. У фільмі немає жодного, навіть суто формального позитивного чи прогресивного персонажа-поляка, селянина, міщанина або представника якихось інших соціальних груп, що їх можна було б вважати прогресивними для того суспільства. З іншого боку, у фільмі є два позитивні персонажі-росіяни — князь та боярин. Присутні у фільмі й татари — союзники Богдана, показані радше позитивно, оскільки заявляють про бажання воювати з «ляхстаном». У фільмі, що, нагадаю, вийшов до депортації кримських татар, давнє суперництво кримців та запорожців обіграно як таке, що зближує (Богдан Хмельницький, хв. 24–26). Творення того чи іншого колективного образу народу за критерієм лояльності до радянської держави є характерним для зрілого сталінізму. Хрестоматійний приклад — «державний антисемітизм», що сильно відрізняється від релігійного та расового.

Соціальний конфлікт у фільмі майже повністю редукований до національного, а процес звільнення — це військові дії проти ворога. Ворога визначено насамперед за релігійним та національним, соціальний аспект редуковано до рівня, не вищого за хлопоманський, що вже звучало в антипольському наративі середини ХІХ століття, толерованому російською владою після Листопадового повстання. Війна в «Богдані Хмельницькому» — єдиний шлях і спосіб звільнення, цей процес позбавлено рис повстання. Із Січі в різні боки вирушають кобзарі-агітатори, що рекрутують парубків до війська, а польські військові загони чинять цьому перешкоди. Ворог, крім інших означників, вирізняється на рівні мови та державної лояльності, в той час як всі позитивні персонажі розмовляють російською без жодних слів-маркерів національного. Вжито три слова на позначення держави-ворога — Речь Посполитая (у тексті перших титрів), «Ржечь Посполита» (імітація польської вимови, але не в самих поляків) та Польща.

Критику релігії у фільмі зведено до антикатолицизму, католицизм є маркером поляка, котрого, у свою чергу, зведено до образу пана. Словосполучення «пани-ляхи» та його варіації трапляються у фільмі понад десять разів (наприклад, Богдан Хмельницький, хв. 9, 10, 19, 21)[13]. Привертає увагу тут не лише це ототожнення, але й використання принизливого етноніму «ляхи» замість «поляки». Можливо, правда, що творці фільму вважали за гірше вживати саме слово «поляки», ніби проводячи межу між «хорошими» та «поганими» поляками, проте перших у фільмі просто немає. Крім того, схоже алібі часто використовують гомофоби та юдофоби, аби виправдати вживання певних слів-означників. Українських панів, так само як польських селян чи міщан, у фільмі немає. Роль негативних українців виконують зрадники — агенти єзуїтів (Лизогуб, Кисіль). Православна релігія, на противагу, стає маркером прогресивних сил, очевидно через те, що в сюжеті є фактором спільності між козаками та московитами. Піп Гаврило виконує на Січі функцію «комісара», що виявляє польських шпигунів серед новоприбулих добровольців, які мають знати основи православної віри, зокрема вміти «правильно» хреститися (Богдан Хмельницький, хв. 23—24). Гаврило — комічний персонаж, отже позитивний. Він гротескно-народний. За дорученням гетьмана виконує диверсійно-агітаційну та дезінформаційну місію серед православних у польському війську (Богдан Хмельницький, хв. 29—33). В кінці фільму він рятує Богдана ціною власного життя (Богдан Хмельницький, хв. 96—101). Православна релігія кілька разів акцентується як спільне для козаків та підданих московського царя, особливо часто за допомогою означника «схизмати», вкладеного у вуста негативних персонажів. Ідейним ворогом у «Богдані Хмельницькому» як і в «Олександрі Невському», є католицький священник, у нашому випадку — єзуїт[14].

Загалом протографічним образом для зображення поляків у фільмі є хрестоносці з «Олександра Невського», який явно вплинув на низку сцен «Богдана Хмельницького», один із доказів цього наведено нижче. Простір, для якого поляки є зайдами, окреслено в кількох місцях як «до Вісли». Наведемо найбільш розлогий фрагмент (фінальна промова гетьмана) у формі порівняльної таблиці[15]:

|

Пасаж про князів і дуків у кінематографічній промові (2) перенесено та переформульовано задля створення певного соціального звучання промови. Слово іноземного походження (дук) надає нового відтінку слову «князь», що тут означає походження з магнатів, а не з князів Русі. Передує йому пасаж про гармати, що знов-таки відсилає до певного популярного виміру військової доктрини. Оскільки сам жанр фінальної промови вкрай важливий для ідеологічного кіно, а перша та остання фраза — особливо, то маємо ще один із безлічі доказів сутності фільму як воєнно-пропагандистського. У фрагменті 3 та 4 територія до Вісли оголошується як «наша» й така, що має бути звільненою від соціально та національно ворожих сил. Засіб цього звільнення — військовий похід.

П’ятий фрагмент — радше кліше, вживане в контексті армії загалом і прикордонних військ зокрема, а шостий відтворює риторичну складову радянської військової доктрини того часу — війна на території ворога, контратака. Заклик гнати до самої Вісли наявний ще в одній сцені (Богдан Хмельницький, хв. 44—45). Словосполучення «стати над Віслою» визначає намір обороняти актуальний на 1941-й рік державний кордон, обрис якого універсалізується за допомогою екстраполяції в минуле.

Фраза «підіть і скажіть» — цитата з фінальної промови протагоніста фільму «Олександр Невський», її він виголошує перед полоненими вояками, яких потім відпускає (Олександр Невський, хв. 98—102, 107—109). Тут можна стверджувати, що зроблено пряме запозичення з «Олександра Невського». Мало того, ми маємо структурне запозичення фінальної промови, яка стисло дає програму-кредо героя фільму, та повторення останнього речення. У контексті «Олександра Невського» цей спільний текстологічно фрагмент («ідіть і скажіть») може прочитуватися як ствердження мирних намірів, військової сили та прогресивної світової ролі СРСР. У промові Богдана Хмельницького важливішим є інше послання — територіальне. У посланні «це наша земля». «Олександр Невський» акцент ставить на слові «наша», а «Богдан Хмельницький»— на слові «це». Волинь і територія до Вісли тут є споконвічними частинами єдиного простору, куди належать Київ та Запоріжжя, і тому, відповідно, введення на ці території частин РСЧА є актом відновлення історичної справедливості, а не агресією.

Простір обмежено Віслою із заходу, але немає обмежень на сході. До того ж кілька разів упродовж фільму цей простір ототожнюється з Русю та маркується як спільний простір українців і росіян. Апеляція до спільного минулого є у відеоряді, де сигнальні башти попереджають козаків про пересування польського війська (Богдан Хмельницький, хв. 37—42), та у згадках-порівняннях наявної ситуації з часами ординської навали (Богдан Хмельницький, хв. 14—15). Варто зауважити, що слова «Україна» (яке згадується в протографі промови) у фінальній сцені фільму немає (проте воно звучить раз у самому фільмі, на початку) і єдине, що маркує козаків як відмінних від росіян, — колорит. Це пісні, елементи суржику (або, радше, вимова і просторіччя), вуса та оселедці, одяг. Як і інші фільми тієї доби, «Богдан Хмельницький» реалізує принцип «національне за формою, соціалістичне за змістом». Знакова відмінність цього фільму (а також «Вітру зі сходу») від «Коліївщини» 1933 року — зміна акценту з класової єдності до територіальної (історичної, етнічної) спільності.

Так само в промові Богдана Хмельницького з фільму бракує досить великого фрагменту з протографа, а саме: «Виб'ю з лядської неволі руський нарід увесь (1)! Перше я за свою шкоду й кривду воював, тепер буду воювати за нашу православну віру (2)! Поможе мені в тому чернь уся — по Люблін, по Краків, і я її не відступлю, бо це права рука наша, щоб ви, знищивши хлопів, і на козаків не ударили». Перше речення містить негативно конотований етнонім поляків та зарезервований за росіянами етнонім «руський народ», тож не дивно, що автори його вилучили. Важливішим є другий момент, бо в інших місцях фільму також трапляється цей негативно конотований етнонім, наприклад у гаслі «Кара панам! Кара панам! Кара ляхам!» (Богдан Хмельницький, хв. 82). Наступну фразу, по-перше, частково розкрито в сценарії фільму, по-друге, вона не дуже вписується в канон «народного вождя», по-третє, проголошує прихильність до православ’я, що для програмної промови вже неприпустимо. Наступне, третє й останнє, у цьому фрагменті речення містить назви населених пунктів, а також пасаж про чернь і козаків. На перший погляд дивно, що цей соціальний пасаж було вилучено, а не адаптовано до потреб радянської пропаганди. Можливе пояснення — зміни в гранд-наративі радянської сучасності. На час ухвалення «сталінської» Конституції 1936 року було проголошено тезу про ліквідацію експлуататорських класів у СРСР, про єдність армії та народу (вже не класу чи «трудового народу») тощо. Саме екстраполяцією сучасних ідеологем на минуле можна пояснити відсутність цього пасажу в промові Богдана Хмельницького. Козаки — це ті самі селяни, той самий народ, що позбувся свого класу експлуататорів, роль якого виконує польська шляхта. Фактично, фільм заднім числом виправдовує анексію 1939 року, переносить у минуле всі ідеологічні аргументи на її користь.

І ще один фрагмент, якого немає в промові: «Буду мати тисяч двісті, триста своїх, орду всю при тім… За границю війною не піду, шаблі на турків і татар не підійму. Досить маю в Україні, Поділлі й Волині тепер, — досить вчасу, достатку й пожитку тепер у землі й князівстві моїм — по Львів, по Холм і Галич». Це також можна спробувати пояснити. По-перше, у фрагменті є згадка про об'єднання з ордою та відмову від походів на татар і турків. Це явно не вписується в народницький образ козаків, що й служить, найімовірніше, базою для конструювання гібридного соціально-національного наративу. По-друге, у цьому фрагменті є конотації, що могли вступити в суперечність з активною зовнішньою політикою СРСР — відмова від воєнних дій на території, що маркується як чужа. По-третє, аморфний, позбавлений класової суті «народний вождь» тут раптом стає князем. Проте видається, що цим причини не включати фрагмент у промову протагоніста не вичерпуються, і ледь не основна причина — наявність у цих двох фрагментах переліку міст.

Цікаво, що в промові немає конкретніших маркерів території (на відміну від протографу), ніде в самому фільмі не згаданих. Ідеться про міста східної та західної Галичини — Львів, Холм, Галич, Люблін та Краків. Це питання потребує глибшого аналізу, проте можливим поясненням може бути непевність вищого керівництва щодо більш конкретного облаштування кордонів. Якщо згадати загальну стратегію, то одним із початкових етапів розширення СРСР був етап створення на підконтрольній території лояльного до сусідньої країни уряду. Цілком імовірно, що частина земель, анексованих 1939 року, могла б стати в майбутньому таким плацдармом для творення Польщі як сателіта СРСР. Тут можна навести ще один фрагмент із фінального діалогу в фільмі:

Посланець: гетьман, король с войском польським ворвался в Волынь, мы отступаем!

БХ: Молчи!

Адам Кисиль: Знай, гетьмане, король объявил посполите рушенние! Сегодня горит Волынь, а завтра войско короля будет тут і запылает [вирізаний фрагмент, вірогідно — Київ; відповідь Богдана так само прибрано]! Начинай по-иному разговаривать, гетьман, а то будет поздно!

Тут Волинь однозначно маркується як «своя» (українська чи ширше) територія, на відміну від Галичини. Не останнім аргументом для вилучення принаймні частини міст із переліку під час конструювання промови Хмельницького у фільми може бути «Договір про дружбу та кордони» між СРСР та Німеччиною, за яким більша частина цих міст (крім Львова й Галича) маркувалися як «зона державних інтересів Німеччини». Міру стурбованості радянського керівництва з приводу можливої реакції німецьких союзників можна побачити на прикладі того, що фільм «Олександр Невський» вилучили з прокату (повернули з початком війни), а на висвітлення й критику нацистської політики в окупованій Польщі запровадили мораторій[16].

Поясненням того, що з патетичної погрози Кисіля вирізано Київ, може бути час — це, припускаю, зробили під час переробки фільму нашвидкуруч для потреб військового агітпропу в 1941 році, тоді фільм показували військам перед відправленням на фронт (Єкельчик 2008: 51—52.). Сама думка, що Київ може палати, в контексті тих подій могла прозвучати як шкідницька й зрадницька. Показаний у фільмі ворог уже був неактуальний, проте демонстрації стрічки відбувалися, і це засвідчує, як розуміли одну з функцій фільму на момент його створення — прищеплення певної поведінки та світогляду солдатові (жертовність), а також апеляція до його уявлень (якими вони уявлялися політичним керівництвом) із метою мобілізації на боротьбу.

Цей фільм екстраполює в минуле військову доктрину та образи з пропагандистсько-навчальних військових фільмів — як-от рішучий штурм, подолання укріплених позицій, хитрість. Перша «хитрість» Богдана — типова диверсія, коли один із козаків добровільно[17] (Богдан Хмельницький, хв. 54) потрапляє в полон до Потоцького, де, закатований до смерті, повідомляє з останнім подихом хибну інформацію щодо розташування та бойових порядків козаків і татар. Друга хитрість Богдана — це подолання укріплених ліній ворога за допомогою спеціальних засобів — худоби з просмоленими та підпаленими хвостами (Богдан Хмельницький, хв. 75—77). Саме такий аналог танків та броньованих машин піхоти відшукали або вигадали творці фільму. Не обійшлося й без кінноти, що долає шанці під певним ракурсом камери (Богдан Хмельницький, хв. 79), що відповідає класичному способу показувати здатність танків долати шанці та протитанкові рви.

Тему зради, зокрема з боку етнічно та класово неблагонадійних елементів, боротьби проти зрадників розкрито в окремих фразах, як-от «она полька, ей нельзя верить, полька изменит»[18] (Богдан Хмельницький, хв. 47—49) та в самому сюжеті. Момент боротьби зі зрадою показано в сцені обговорення арешту та майбутнього допиту одного із заколотників, що потягне за собою викриття всієї змови (Богдан Хмельницький, хв. 90).

Поряд із відвертим шовінізмом фільму, що зображує процес визволення як військові дії та боротьбу українців із поляками за звільнення території (що маркується етнічно), у ньому також фіксується етноцентризм оповіді: немає не лише позитивних персонажів-поляків — їх немає й серед будь-яких народів поза вказаною дихотомією на цій території, зокрема євреїв. З іншого боку, присутні росіяни і є кілька відсилань до ідеї єдиної Русі, а також кримські татари, згадані побіжно.

Пояснити такий контраст між двома оповідями самими дискурсивними змінами у радянській культурі за менше ніж десяток років видається недостатнім, тож необхідно звернутися до політичної прагматики, а саме до потреби виправдати територіальні зміни в регіоні, що сталися внаслідок німецько-радянських домовленостей наприкінці 1930-х років, а саме приєднання частини земель Другої Речі Посполитої до республік у складі СРСР. Наступний фільм безпосередньо стосується цих домовленостей та їхніх результатів.

Фільм «Вітер зі сходу» (Вітер зі сходу, хв. 88) має кілька сюжетних ліній: лінію головного героя, селянина Хоми Габри, що втрачає землю, та ліричну лінію кохання польської вчительки Ганни й українського підпільника Андрія. Дії відбуваються в кордонах Другої Речі Посполитої у проміжок часу до першого місяця Другої світової війни та, як можна припустити (за кількома непрямими свідченнями), після смерті Юзефа Пілсудського.

У селі Лентовня місцева графиня встановлює статую Мадонни, для цього забирає землю в місцевого селянина Хоми Габри. На знак протесту той «краде» два мішки цієї землі, що розцінюється як посягання на владу графині. Тому Хома потрапляє в боргове рабство, з якого можна не вийти до кінця життя. Згодом Хому мобілізують до польської армії, але після початку наступу Червоної армії мобілізовані українці повертаються до своїх домівок. Графиня стягує всі борги із селян, їхнє майно продається на аукціонах. Конфлікт переходить у відкриту стадію, на боці графині виступають улани, що палять село. Лише втручання танкістів із Червоної армії рятує населення від нерівної боротьби з уланами. Фільм закінчується тим, що Хома з іншими селянами присягає на вірність радянській владі. Цю владу символічно представлено в самій сцені військовими літаками в небі, до них Хома і звертає слова присяги.

Паралельно з історією поневірянь Хоми відбуваються інші події. Молода польська вчителька приїжджає до Лентовні, поступово закохується в молодого українського підпільника-комуніста. З часом вона пристає на його інтерпретацію навколишньої дійсності. Врешті радіє й наступу Червоної армії, бо це означає звільнення її коханого з в’язниці. Варто вказати, що як консультанта в титрах згадано Ванду Василевську, котра могла вплинути на спосіб репрезентації поляків і польської держави та модифікувати сюжет, переносячи на нього якісь елементи власного досвіду.

У цьому фільмі релігійне, національне та соціальне сплітаються в нерозривний вузол. Задля ілюстрації цієї тези наведемо синопсис однієї з багатьох сцен, у яких виявляється кілька таких «вузлів», а саме діалог учительки (В), Хоми Габри (ХГ) та його кума (К). Діалог наповнено хибними логічними переходами-зв’язками, що передають еклектичний світогляд гібридного наративу «гніту»:

В: Хіба в школі дівчинка не могла б навчитися читатй

К: Так у школі ж, пані вчителько, української грамоти не вчать (1).

В: Науки, по-моєму, можна будь-якою мовою вчитися.

ХГ: Це по-вашому (2), пані вчителько, а по–ашому так інше виходить. По-нашому так — чужа овчина бідняка не гріє (3).

В: Ось тому у вас і бідність така, що ви до культури (4) не тягнетеся!

ХГ: Бідність? Це ви, пані, правильно говорите. Мій батько погано жив: сіль є, хліба нема; хліб є — солі нема. А я ще краще живу — ані хліба, ані солі (5). Одна картопля, і та на панському полі (6). Я ось що хочу спитати вас, пані, навіщо ви дітей наших калічите? Насильно їх у поляків навертаєте (7)? Болить у мене від того серце, пані вчителько. Йдіть від гріха, слова у мене грубі, невчені (8).

В: Я піду, але ви маєте відправляти дітей до школи, інакше вас оштрафують (9). Я й інших батьків хочу попередити.

ХГ: Ідіть, пані, ідіть! Я вам путь (10) покажу! [виставляє вчительку з хати]

К: Хіба можна так із людиною говоритй Вона не винна, її закон сюди надіслав (11).

ХГ: Хай правду знає (12), це їй на користь. Може, вона й розумна пані, зрозуміє, в чому хлопське горе (13) (Вітер зі сходу, хв. 33—37).

Від питання мови викладання (1) діалог переходить до тези про відмінність «нашого» і «вашого» (2), а далі до питання бідності (3). Мова стає маркером не стільки національного, скільки соціального, що далі знов робить поворот до національного та культурного (4, 7). Польська культура — це ота «чужа овчина». Вчителька, а точніше — «закон» (11), наче спокушає Хому польською культурою, що, на її думку, рятує від бідності, та погрожує матеріальними збитками (9) в разі спротиву, але для Хоми «навернення до поляків» є жахливою відмовою від самості. Свої грубі, невчені слова (8) Хома далі називає правдою (12), що є проявом досить типового топосу. Коли він грубо говорить про те, що «покаже путь» (10) учительці, тобто виганяє її з хати, він водночас намагається донести до неї «правду» (12), що має й соціальний аспект (13). Сам акт вигнання вчительки з хати — своєрідна символічна акція хлопського «філософа» Хоми Габри (так його охарактеризувала графиня), як і акт крадіжки двох мішків землі. Цікаво, що для характеристики процесу здобуття польськомовної освіти вжито слово з релігійного лексикону — навернення. Ще один важливий момент — те, що взаємодію польського та українського зображено як нав’язування власного в чужій хаті та, врешті, вигнання з цієї хати. Ця метафора імпліцитно включає ідею етнічних територій, яка, у свою чергу, використовується на виправдання етнічних чисток. Відзначимо також наголос на зв’язці «земля—мова».

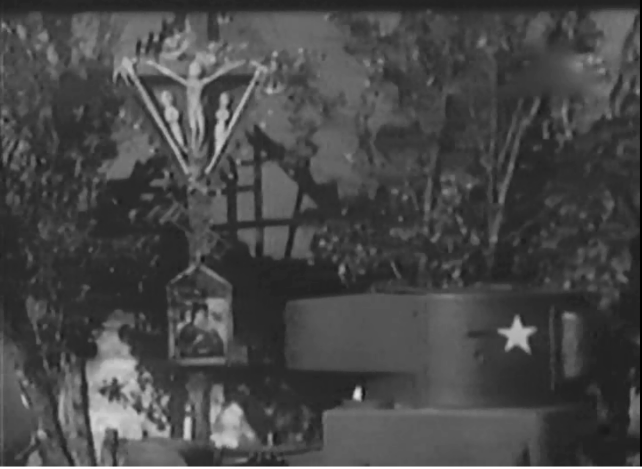

Православні атрибути передано у фільмі як безумовно народні, тоді як католицькі — чужі, класово та національно марковані. Релігійна належність ключових персонажів у фільмі демонструється через різницю в хресному знаменні. Єдиний позитивний персонаж-католик у фільмі — це вчителька. Але розвиток сюжету недвозначно ставить її перед дилемою — кохання, покликання та совість, чи дотримання «віджилої» традиції. Розп’яття як символ польської держави фігурує у фільмі набагато частіше за орла.

Отже, католицизм у фільмі прямо асоціюється з польською державою, національним та соціальним гнітом, а православ’я — з народністю, прогресивністю, Радянським Союзом, національним та соціальним визволенням. Способом цього визволення стає не повстання, а війна, кульмінацією — момент, коли радянські танки в’їжджають до села під розп’яттям із косою перекладиною та іконою. Камера кілька разів концентрує увагу на розп'ятті східного обряду та зірці. Символи старого «народного» (православ'я) та нового — радянська влада. Згодом танкісти допомагають мешканцям угамувати пожежу, яку розпалили польські драгуни. Кадр яскраво демонструє зміни, що відбулися в наративі про підпольську Україну, конфлікти на цій території та спосіб їхнього подолання — звільнення.

Кадр із кінофільму Абрама Роома «Вітер зі сходу» (1940 р. УРСР: Київська кіностудія. Хв. 82–83)

Можливо, це взагалі перший приклад поєднання радянської зірки та православної атрибутики з позитивним навантаженням у агітаційній продукції. У фіналі фільму мешканці села присягають на вірність Радянському Союзу, який у сцені символічно заміщено військовими літаками в небі.

Отже, на відміну від фільму Кавалерідзе фільм Савченка вибудовує ексклюзивну оповідь, де росіяни з українцями становлять певну історичну єдність на окресленому географічному просторі, а всі інші народності або не згадані (як євреї), або зображені як такі, що існують поза цим простором (кримські татари), або взагалі є відверто ворожими та інородними для цього простору силами (поляки). Процес звільнення — це військова операція, метою якої є усунення класово, релігійно та національно ворожого елементу. Очолює цей процес позбавлений класових рис прогресивний вождь та його оточення, союзники — московський князь та боярин, на перешкоді у них стоять зрадники та посіпаки зовнішнього ворога. Відповідно стає зрозумілим, що «Богдан Хмельницький» є агітаційним фільмом, що екстраполює в минуле реалії військово-пропагандистської картини світу, зокрема ряд етно-національних й шовіністичних мобілізаційних гасел, аргументів до боротьби та уявлень про «етнічний простір» українців, присутність на якому інших елементів є аномальною та загрозливою. Контрольний аналіз картини Роома, що безпосередньо стосується акту агресії СРСР проти Другої Речі Посполитої дозволяє нам віднайти в оповіді майже всі перелічені елементи (навіть елементи шпигуноманії, які за браком місця не розглядаються). Залишається відкритим питання наскільки зафіксовані нами зміни є наслідками зміни офіційного наративу чи наскільки вони як прагматична агітація вплинула з часом на офіційний наратив.

Загальні висновки

Кіно з середини 1930-х переглядає ставлення до війни та революції. Військові дії починають домінувати на екрані й часто набувають позитивної конотації. Із часом навіть акт повстання зображується як суміш військових дій та травневої демонстрації, що характерно для кіно часів зрілого сталінізму кінця 1930-х років. Частково це пов’язано з культом Сталіна та таким його аспектом, як перетворення об’єкта культу на геніального стратега чи військового ватажка, зокрема з увагою до царицинського напряму бойових дій Громадянської війни. Не останню роль у цій зміни грає й загальний настрій 1930-х років, адже радянське суспільство також відчувало на собі ті процеси, що призвели до зростання шовіністичних настроїв у Європі.

У кінці 1930-х — на початку 1940-х проголошується тотожність військових дій та (соціального) визволення, якщо військові дії веде Радянський Союз. У фільмі «Вітер зі сходу» постать революціонера зводиться до фігури агента радянської розвідки, а роль місцевого населення — до, фактично, пасивного очікування та декларації лояльності радянській владі, оскільки соціальний виступ показано як приречений на поразку. Утопія з часової шкали перенесена на географічну, а засіб визволення — за межі кордонів. Всіляко наголошується сила та непереможність, модерність і міць цього засобу — армії, а також важливого місця подвигу та жертовності, загрози з боку ворогів, шпигунів, офіцерів-зрадників та військових спеціалістів. Ці персонажі заміщують національного («свого», внутрішнього) класового ворога більш раннього кінематографу, що втрачає класову сутність та суб’єктність, стає маріонеткою лихих зовнішніх щодо СРСР сил.

У цей час відбувається спроба повернення до романтичного канону ХІХ століття шляхом апропріації важливого для російської та інших республіканських національних міфологій. Відбувається творення гібридного наративу, досить еклектичного та амбівалентного поєднання певної версії марксизму з народництвом та елементами імперського й національних романтичних канонів. Парадоксальним чином цей процес відбувається на тлі чи після згортання політики «коренізації», репресій проти національної інтелігенції в республіках та проти істориків-марксистів у центрі.

Релігійний конфлікт у «Коліївщині» проходить по лінії «класової боротьби», релігія безумовно ворожа народу, а релігійність — атрибут експлуататорів, їхня зброя в класовій війні. Цим фільм дуже відрізняється від пізнішого «Богдана Хмельницького», де релігійний аспект відіграє не меншу роль, аніж соціальний чи національний. Те саме стосується фільму «Вітер зі сходу». У «Коліївщині» релігію загалом репрезентують православні священики — вороги повсталого народу. Натомість в інших фільмах актуальним супротивником стає католицький священик, а православ’я великою мірою реабілітується як маркер «спільності» й «народності».

Концепція конфлікту та звільнення, їхня візуалізація в «Коліївщині» та пізніших фільмах відрізняються кардинально. Військо в «Коліївщині» є джерелом поневолення, а звільнення — соціальним виступом. У пізніших фільмах військо стає головним інструментом звільнення, що розуміється як подолання етнонаціонального конфлікту шляхом захоплення певної етнічної території. Відбувається перехід від візуалізованої тези про те, що звільнення — справа рук самих поневолених, котрі єднаються незважаючи на мовні та конфесійні відмінності, до пасивної лояльності проекту радянської держави. Визволення розуміється як входження певної території до складу спільного простору — Русі в «Богдані Хмельницькому» чи Радянського Союзу у «Вітрі зі сходу». Соціоцентризм та інтернаціоналізм оповіді, образ поліетнічного простору змінюється на етноцентричний та моноетнічний відповідно. Антиклерикалізм із наголосом критики у бік православ’я змінюється на антикатолицизм із толеруванням «народної віри». Московське царство втрачає негативну суб’єктність, так само як герої оповіді втрачають класову сутність тощо.

"Відбувається творення гібридного наративу, досить еклектичного та амбівалентного поєднання певної версії марксизму з народництвом та елементами імперського й національних романтичних канонів."

Така разюча відмінність між «Коліївщиною» та пізнішими фільмами, що є набагато помітнішою, ніж різниця між фільмами про революцію, не може пояснюватися самим лише повзучим консерватизмом у радянському суспільстві 1930-х років, хоча й він відіграв свою роль. Зокрема, «Великий терор» 1937 року в УРСР, крім звичних для центру акцентів, мав також певну регіональну специфіку, зокрема антипольське спрямування. Загальна атмосфера шпигуноманії та цілком реальні успіхи польської розвідки поєдналися з ідеєю про те, що одні народи лояльні до проекту СРСР, а інші — ні. Частка від заарештованих 1937 року в УРСР поляків сягає 18,9%, тоді як частка поляків від населення республіки — лише півтора відсотка (Екельчик 2010: 169)[19].

Зображення чи конструювання соціальної реальності на «проблемному», спільному для кількох етнічних груп географічному просторі в історичній ретроспективі мало якимось чином виправдовувати радянську політику щодо цього простору в сучасності. У фільмах кінця 1930-х, початку 1940-х років «Богдан Хмельницький» та «Вітер зі сходу» поліетнічний простір, який ми зафіксували в «Коліївщині» на початку 1930-х років, зображено як моноетнічний і гомогенний. Ця зміна безпосередньо стосується одного з центральних політичних актів СРСР у контексті окресленого проблемного простору — анексії частини земель Другої Речі Посполитої та приєднання цих земель до різних республік у складі СРСР, що сталося 1939 року. Євреїв та білорусів у обох фільмах немає взагалі, а поляків зведено виключно до класу експлуататорів. Натомість українців, як позитивних персонажів, фактично позбавлено панівних класів, їхні представники втрачають свою класову сутність та набувають позачасових рис прогресивності. Таке явище трапляється в багатьох інших фільмах, не лише на українську історичну тематику: «Петро Перший», «Суворов», «Іван Грозний» тощо. Новими героями стають дворяни, військові, царі, що передають глядачеві актуальні для радянського керівництва гасла (Шенк 2007: 330—332)[20].

Прагматичні міркування в очікуванні на війну з Польщею та Німеччиною, а згодом виправдання анексії частини земель Речі Посполитої змусили сценаристів та режисерів мобілізувати націоналістичну та релігійну риторику, створювати гібридний наратив та певний образ простору «підпольської України». Не дивно, що в цих фільмах знаходимо апеляцію та ретрансляцію низки націоналістичних ідеологем, таких як ідея етнічної території. Підтвердження цьому — те, що п’єса Корнійчука наразилася на критику, а самого автора викликали до Москви. Урятував п’єсу та зробив можливим фільм аргумент до актуальної політики та до потреби мобілізувати українців: «Якиx жe iдeй вaм ще тpeбa? I якi iдeї пoтpiбнi тeпep, кoли пoльськa шляхтa тa нiмецькi фaшисти знoвy (!) збиpaються вдepтиcя в Укpaїнy, кoли yкpaїнськoмy нapoдoвi, мoжливo, дoведеться встyпaтися зa свoю нeзaлeжнiсть?» (Єкельчик 2008: 48). Відомо, що критичні тексти на цю п’єсу адресувалися безпосередньо Сталіну, тож без його особистого дозволу цей твір ніколи б не пройшов далі від кабінетного обговорення.

У цьому тексті ми не розглядатимемо докладно період війни, оскільки екстремальна ситуація змусила радянське керівництво хапатися за будь-яку мобілізаційну риторику, експлуатувати з міркувань прагматики будь-які символи та ідеологеми. У цей час, зокрема, відбувається покращення стосунків зі значною частиною російської політичної еміграції, зокрема білогвардійською, що сприйняла німецький напад як загрозу хай навіть червоній, але Росії. Як відомий приклад можна навести кампанії збору коштів серед емігрантських кіл або факти співпраці з радянською розвідкою під час війни.

Отже, у межах нашого дослідження, аби виокремити, які зміни з періоду війни мали з високою ймовірністю зберегтися в новому каноні, варто звернути увагу не на риторику часів війни, а на програмну стрічку «Клятва» (1946 р.). Цей умовний новий канон навіть має зовсім інші часові рамки та акценти. Хронологічні рамки оповіді залишають революцію поза увагою. Фільм починається зі смерті Леніна та боротьби з «кулаками» на селі, оповідь йде через індустріалізацію та боротьбу з троцькістами, через війну — до перемоги. У тексті ми згадували також зміни, яких зазнав фільм «Коліївщина» в 1968 році. Отже, коротка відповідь на питання, чи законсервувалися певні поступки імперській та національній традиції в офіційному наративі після війни, є ствердною. Крім того, в межах нашої теми варто зазначити, що консолідаційний для проекту СРСР міф про Жовтневу Революцію після війни та відлиги поступається місцем консолідаційному міфу про Велику Вітчизняну війну (сама назва якої апелює до імперської військової традиції Вітчизняної війни 1812 року), що серед іншого (!) є продовженням повзучої деградації радянського марксизму.

Підтвердженням тези про прагматичний характер хоч і не всіх, але багатьох поступок націоналізмам та імперській спадщині в передвоєнний період та період війни може бути зміст післявоєнної промови Сталіна «Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы 9 февраля 1946 года». Вважається, що саме на цей текст відреагував Черчіль у своїй Фултонівській промові. За словами Сергія Єкельчика, текст промови Сталіна був не більше ніж спробою повернути до наративу про війну якісь елементи класового підходу. Тобто із закінченням війни зникла потреба в мобілізаційній риториці й постало питання про повернення хоч і до специфічного, але класового підходу штибу 1930-х років. Очевидно, що це потребувало б нової хвилі репресій, оскільки сталінська держава та партія не знала інших механізмів очищення.

Дидактичний парадокс цієї ситуації полягає в тому, що тимчасові поступки принциповими моментами політичної філософії та ідеології на користь прагматичних інтересів держави та управлінської еліти не лише самі стали традицією, але й виявилися більш стійкими та тривалими на часовій площині. Образи моноетнічної території, зображення поляків — як зайд та експлуататорів тощо підживлювали й підживлюють українську ультраправу традицію, використовуються зараз і, вірогідно, використовувалися в 1940-х для виправдання етнічних чисток польського населення під алібі «антиімперіалістичної боротьби». Питання про ступінь впливу радянського агітпропу часів «золотого вересня» у цьому аспекті залишається відкритим.