Мы представляем фрагмент из книги латиноамериканиста, редактора журнала Latin American Perspectives Рональда Чилкота «Теории сравнительной политологии». Во второй главе труда автор рассматривает проблемы взаимодействия господствующей идеологии с университетской наукой.

В американской политической науке происходит новая революция… Ее боевой клич — значимость и активность. Объектами критики в ходе революции стали научные дисциплины, научные профессии и университеты.

Дэвид Истон, президентская речь перед Американской ассоциацией политических наук (APSA), сентябрь 1969 г.

Инакомыслие привлекает не так уж много сторонников среди представителей американской политической науки. Но многие из нас знают, что некоторые наши студенты, особенно самые способные, пробуют самостоятельно и без какого-либо руководства с нашей стороны разобраться в том, что представляет собой инакомыслие.

Чарльз Линдблом, президентская речь перед Американской ассоциацией политических наук, сентябрь 1981 г.

Исторически сложилось так, что занимающиеся сравнительной политологией ученые и студенты выражают неудовлетворенность этой научной областью, предметом и научной профессией. Приходится слышать и читать о немощи, поразившей политическую науку и сравнительную политологию. Утверждают, что данная дисциплина известна своим консерватизмом, что ее чураются активисты, интересующиеся политическими изменениями. К тому же недостатки этой научной дисциплины тесно связаны с политической системой США, которую ученые стараются преподнести в этноцентрическом духе. Иллюзии в отношении американской демократии были развеяны не только событиями во Вьетнаме, но и уотергейтским кризисом, вскрывшим слабости политической системы и приведшим к краху президентства Никсона, а также скандалом «Иран-контрас», разоблачившим коррупцию и темные махинации «тайного правительства». Военные интервенции США в Доминиканской Республике в 1965 г., в Гренаде в 1983 г. и в Панаме в 1989 г. были всего лишь проявлением дипломатии канонерок прошлого века и представляли собой попытку восстановить во всем мире убеждение в американском превосходстве. Все эти события означали, что в американской жизни идеология и политика являли собой мощную силу и порождали множество вызывающих споры проблем.

Часто спрашивают о последствиях знакомой ситуации, когда преподаватели-ученые соглашаются консультировать правительственные учреждения и участвуют в разработке политики, ее пропаганде, в принятии решений о выделении средств на исследования, подкрепляющие такую политику, и т.д. Особенно это касается Соединенных Штатов, где изучались отношения между университетами, проводившими научную и иную деятельность, и правительственными учреждениями, особенно Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), Федеральным бюро расследований (ФБР), Пентагоном и Государственным департаментом. В конце 1950-х гг. выявилось значение военно-промышленного комплекса. В 1960-х гг. к его обслуживанию начали привлекать университеты и частные фонды, и это как раз тогда, когда многие занимавшиеся сравнительной политологией ученые исповедовали миф о беспристрастной науке.

Обращаясь к прошлому, Тодд Гитлин в книге «Шестидесятые: годы надежды, дни гнева» напомнил нам, что «невидимые со стороны, существовали проблемы, бесконечные вопросы, шли непрерывные споры, смысл которых коренился в богоданном предположении о том, что все возможно, а потому важно мыслить, ибо идеи влекут за собой последствия» (Gitlin, 1987:7). Давая еще одну оценку 1960-м гг., Джеймс Миллер в книге «Демократия на улицах» писал о «жарких спорах, не прекращавшихся во время сидячих демонстраций, маршей протеста, яростных столкновений, когда люди, обнаружив общность тревог, идей и стремлений, ощущали, что, объединившись, они смогут изменить мир; и часто это случалось для них впервые, а иногда перед лицом опасности».

Американские общественные науки считались либеральными и утилитарными, с поверхностным видением истории и слепой верой в возможности техники: «Они скорее следуют образцу не исторических, а естественных наук и укладываются в рамки классической идеологии либерального индивидуализма» (Ross, 1991: xiii). Их ценности можно связать с «национальной идеологией американской исключительности, идеей о том, что благодаря республиканскому строю и благоприятным экономическим возможностям Америка занимает особое место в истории». В этом контексте исследователи политики сосредоточивали внимание на историческом опыте Запада, но «их аналитические категории и их рекомендации, как и сама тематика исследований, находились в русле унаследованной традиции, характерными особенностями которой были направленные против власти большинства концепции свободы, стремление к распространению элитарного руководства и сосредоточенность на институциональном анализе. Политическая наука, построенная на политике, мотивированной корыстными соображениями либеральных групп интересов, еще ждет своего часа» (Ross, 1991: 298).

Джон Ганнелл весьма кстати заметил, что история политической науки в Америке по-настоящему начинается с ее основателей, таких, как Джон Бёрджесс, которые «были расистами и империалистами, а многие другие, сыгравшие наиболее важную роль в создании данной дисциплины, сами по себе попросту не представляли особого интереса». Ганнелл упоминал об интервью, в ходе которого Габриэль Алмонд рассказывал, как Чарльз Мерриам настаивал на том, чтобы он, Алмонд, изъял из своей диссертации разделы, касающиеся богатства и власти в политической жизни, так как там упоминались Рокфеллеры, которые финансировали Совет по изучению общественных наук и Чикагский университет (Gunnell et al., 1990: 36).

Алмонд напомнил нам, что в 1960-х гг. Роберт Даль и Хайнц Юло могли утверждать, что новые политическая наука и научный подход уже упрочились в качестве дисциплины. Однако к 1980-м гг. новые политическая наука и научный подход выявили сторонников политического выбора, политических эконометристов, гуманитариев и радикальных политических теоретиков.

Глашатаи общественного выбора, чтобы найти место своему впечатляющему дедуктивному механизму, ищут убежище в реальности, «новом институционализме»; политические эконометристы хотят быть причастными к историческим и институциональным процессам; гуманитариев коробит нежелание «технарей» признавать политические ценности, и они страдают от чувства неприспособленности к миру, где царят статистика и техника; а радикальные или «критически настроенные» политические теоретики, уподобляясь ветхозаветным пророкам, осыпают проклятиями бихевиористов, позитивистов и само представление о профессионализме в политических науках, которое бы отделяло знание от действия (Almond, 1990: 828—829).

Алмонд разделил этих политологов по идеологическому (левые и правые) и методологическому (мягкие и жесткие) принципу (измерению), а в рамках четырех направлений мышления выделил их идеологические наклонности. Наиболее мягкими с методологической точки зрения являются строго описательные («клинические») и политико-философские исследования, использующие эмпирические данные и логический анализ; самые жесткие представляют собой исследования, использующие количественные, эконометрические и. математические методы моделирования, включая теории голосования, образования коалиций, принятия решений и т.д. На левом крыле идеологического измерения — марксисты, политические теоретики критической направленности, dependistas и сторонники теории мировой системы, отвергающие разделение знания и действия и выступающие за социализм; на правом крыле находятся неоконсерваторы, сторонники рыночной экономики, ограниченной государственной власти и антикоммунизма (829—830). Эти идеологические разногласия между коллегами-политологами, а также между преподавателями и студентами, политические проблемы на университетских кафедрах и личные ценностные ориентации порой мешают аспирантам, испытывающим наряду с обычными для студентов волнениями сложности в работе над диссертациями. (Подробнее об этих проблемах см.: Sternberg, 1981.)

Эта глава ставит перед читателем острые проблемы политической науки. В ней доказывается, что данная дисциплина не является нейтральной; на самом деле за результатами исследований стоит та или иная определяющая их политика. Идеологические предпочтения, поддержание структуры власти внутри научной дисциплины и увековечение устоявшиеся порядков могут обеспечить сосредоточенность исследований в русле основного направления. В этих условиях прогрессивным ученым и преподавателям, возможно, бывает нелегко получить признание, престиж или должности, которые они заслуживают. Женщин в этой профессии мало, и они никогда не пользовались влиянием. Американские ученые мексиканского происхождения, афро-американцы, азиаты, коренные американцы и другие ученые неанглийского происхождения могут подвергаться остракизму со стороны своих коллег, особенно если они ставят под сомнение устоявшиеся взгляды. Придерживающиеся основного научного направления журналы могут быть невосприимчивы к новым идеям или альтернативным способам их выражения. Такая картина предстает перед вами, когда вы пытаетесь отличить миф от реальности в рамках научной дисциплины, наблюдаете интриги, в которые вовлечены представители данной отрасли, являетесь свидетелем привлечения университетов к деятельности правительственных учреждений и корпораций, а также замечаете склонность интеллектуалов искать поддержку у университетов и в правительственных учреждениях. Надеюсь, что это краткое изложение проблем откроет глаза читателю, покажет, что в политической науке в Соединенных Штатов не все ладно и мало что можно принимать на веру. Тем не менее у ученых есть возможность исправить положение.

Политика: миф и реальность

При изучении политики самое главное — это уметь отличить миф от реальности. Критически настроенные наблюдатели политики обычно ищут противоречия и злоупотреблениям действиях правительства или частных властных структур. Выводы, расходящиеся с общепринятыми взглядами, очень часто выражаются в форме штампов или бездоказательных общих мест, в которых нет ни исторической перспективы, ни понимания действенных мер. Критическая настроенность может, например, подводить к мысли, что правительство коррумпировано, средний класс ограничен, корыстен и безнравствен, высший склонен к заговорщической деятельности, а рабочий класс скомпрометировал себя соглашательством. Будучи настроенным в этом ключе, можно представлять, что сильные при любой возможности угнетают слабых и что расизм глубоко укоренен в жизни Соединенных Штатов Америки. Подобная точка зрения может действительно отражать реальность, но для ее подтверждения нужны факты. К тому же факты эти должны истолковываться как относящиеся к обществу в целом. Вообще говоря, интерпретации общества и политики, особенно в современных работах в области политической науки и сравнительной политологии, опираются на несколько широко распространенных посылок. Часто эти посылки представляют собой политические мифы, по крайней мере в смысле, высказанном Мэрреем Эдельманом, указывавшим, что «для политического поведения очень важны пронизывающие язык магические ассоциации, потому что они наделяют значимостью привычные представления и оценки и затрудняют или делают невозможными альтернативные» (Edelman, 1967:121).

В наших представлениях о политике идеология может увековечить миф и исказить действительность. Касаясь внутренней политики, некоторые ученые подчеркивают, что традиционные идеологии больше не имеют отношения к современному обществу, определяемому развитием техники и модернизацией; они видят его гармоничным, где самые разнообразные силы ведут между собой торг и стремятся в своих действиях к консенсусу. Политологи также стремятся к установлению границы между политической деятельностью и другими видами деятельности в обществе. Тонкий вопрос, что относить к политическому, часто является реакцией на определение науки как следствия изучения политики.

Так, бихевиористы с их методологией и количественными методами исследований способствовали формированию модернизирующегося общества, технократического и, в сущности, лишенного индивидуальности. На толковании же международных отношений сказалось последовавшее в годы «холодной войны» разделение на капиталистические страны, демократические, полные благожелательства, с одной стороны, и монолитные коммунистические государства — с другой. Позднее научные усилия переместились на изучение трех миров развития, что имело следствием обилие работ, где нейтральные страны «третьего мира» больше не изображались наивными простаками, которыми легко манипулировать. Крах государственно-бюрократических режимов и их командной экономики в Восточной Европе в 1989 г. положил конец представлению о «коммунистической» угрозе.

Интерпретации внутренней и международной политики могут содержать в себе определенные идеалы, ценности и пристрастия. Или, говоря проще, идеология имеет свойство становиться всепроникающей, несмотря на утверждения о «конце идеологии», исходящие от таких людей, как Даниел Белл (Веll, 1962: особенно 393— 407), доказывающих, что вера и убеждения исчерпали себя в развитых обществах и это способствует экстремистским политическим движениям. Белл объяснял существование идеологии революционными влияниями последних полутора столетий, особенно очевидными в деятельности Гегеля и Маркса, стремившихся претворить идеи в действия; правда, Белл считал, что, как только идеология «открывает путь к действию, она заходит в тупик». Возвратившись к этому вопросу много лет спустя, он вновь утверждал, что «идеология стала безвозвратно сгинувшим словом» (Веll, 1988:331).

Термин «идеология», вероятно, возник во времена, последовавшие за эпохой Просвещения, среди теоретиков и идеологов, которые просто имели в виду «науку об идеях». Для них идеология была средством к тому, чтобы находить истины и развеивать заблуждения (Mullins, 1972:498—499). Маркс, а позднее Карл Маннгейм придали термину другой смысл. Маркс употреблял его, например, в «Немецкой идеологии» применительно к ложному сознанию или любой совокупности политических иллюзий, порожденных опытом отдельного общественного класса. Подлинное сознание может быть выработано только в борьбе классов. Такая борьба предполагала бы признание ошибочности представлений, отражающей неспособность отдельных лиц понять свое состояние отчуждения от окружающего мира. Таким образом, поступательное продвижение к бесклассовому обществу устранит все мифы и суеверия и утвердит человеколюбивое общество всех и для всех. Такое понимание идеологии, высказанное в ранней работе Маркса, отличается, по утверждению Мепхэма (Mepham, 1979), от более четкой теоретической позиции по вопросу о происхождении идеологии, которая появляется в «Капитале». Однако нам для наших рассуждений достаточно понимания идеологии как ложного сознания. Маннгейм, хотя и не меняя в корне определение Маркса, различал в нем две концепции: ограниченной идеологии, «рассматриваемой как более или менее сознательное искажение подлинного положения», и более широкой «идеологии определенного времени или конкретной историко-социальной группы, например класса, в том случае, когда нас не интересуют особенности или общий склад мышления данного времени или данной группы» (Mannheim, 1936:55—56). Согласно Маннгейму (1936:204), идеи, развенчанные как искажающие прошлый или потенциально возможный общественный строй, принадлежали идеологии, а реализованные в общественном строе были утопией. (О проблеме идеологии в трудах современных теоретиков см.: Eagleton, 1991.)

Современная общественная наука исказила эти конкретные значения термина «идеология». Например, он употребляется в бранном смысле при описании тоталитарных режимов в подкрепление громких заявлений о том, что идеологии себя исчерпали в модернизирующемся мире. Такая позиция игнорирует тот факт, что самое богатое общество в мире увековечивает неравенство не тоталитарной силой, а изощренным внутренним управлением, основанным на убеждениях, ценностях и идеях, которые с готовностью поддерживает большинство людей. К примеру, идеология в том смысле, как ее понимал Маркс, столь глубоко укоренилась в сознании жителей США, что им стоит большого труда понять, какие силы (обычно безусловно ими принимаемые) каждый день неуловимо определяют их деятельность. Можно даже сомневаться, поняли ли люди, что их «сознание» было «ложным» после разоблачения провалов политики США во Вьетнаме или скандалов вроде уотергейтского и «Иран-контрас». Даже после разоблачений, сделанных в связи с этими событиями, сохраняются иллюзии относительно глубокой демократичности американских порядков, несмотря на все их изъяны и отклонения от нормы.

Идеологии развивались в прошлом и продолжают развиваться сейчас одновременно с процессом индустриализации и сопутствующими этому процессу экономическими и социальными проблемами. Идеологии обладают свойством обращаться к утопическим целям, к разрешению проблем человеческого бытия и в условиях современного мира имеют тенденцию проявляться в нереалистично оптимистических формулах, будь то проповедь свободного рынка или бесклассового общества. Новые идеологии процветали в эпоху сопровождавшей индустриализацию быстрой смены событий экономической и политической жизни, особенно в Европе и Соединенных Штатах. Часто утверждают, что с развитием техники условия стабилизировались и возобладал демократический консенсус. В западном мире это привело к упадку универсалистских, гуманистических и идущих от рассудка идеологий. В противоположность этому иногда считают, что массовые идеологии «третьего мира» ограниченны и что они создаются политическими лидерами, добивающимися экономического , развития и власти. Те, кто говорят о «конце идеологии» в современном мире, утверждают, что политический строй, который сложился в странах «третьего мира», не будет иметь демократических институтов и новые элиты поведут их к тоталитарному порядку.

Хотя убеждение в наступлении конца идеологии, без сомнения, значительно повлияло на сравнительные исследования политики, свой отпечаток здесь оставили и критики этого направления. Джозеф Лапаломбара (LaPalombara, 1966:2) критиковал многих исследователей, которые, похоже, не интересовались, кроме марксизма, никакой другой идеологией или какой-либо совокупностью ценностей, убеждений, видов на будущее или рецептов общественного устройства или твердо придерживались идей классовой борьбы и догматически их отстаивали. Лапаломбара доказывал, что кроме марксизма есть и другие идеологии, достойные изучения. Он подвергал сомнению ту точку зрения, что так называемый упадок идеологии ведет к сплочению на базе идей, которые можно ассоциировать с прагматизмом, и что Западу идеология больше не нужна. Ч. Райт Миллс выступил с утверждением, что многие обществоведы просто не осознают воздействия марксизма на их методы и концепции и что «ни один обществовед, который не займется вплотную идеями Маркса, не может считаться обществоведом; не может им считаться и всякий, кто называет марксизм последним словом в науке» (Mills, 1962:11).

Другие авторы, такие, как Дэвид Эптер, полагали что «сейчас изучать идеологию еще важнее, чем когда-либо раньше» (Apter, 1964:17). Например, применение науки к делам человеческим и разумное стремление улучшить общество часто связаны с идеологическим конфликтом. Хотя идеологические споры вокруг многих старых, вопросов, таких, как неравенство и авторитаризм, возможно, отошли на задний план с появлением государства всеобщего благоденствия, которое институционализирует борьбу за равенство, или благодаря особому вниманию к политике плюрализма, при котором, как считается, власть децентрализуется и делится между отдельными членами общества, — при более близком рассмотрении обнаруживается, что эти старые вопросы остаются главной заботой современной политики.

Пророчества о конце идеологии стали предзнаменованием озабоченности по поводу культурных противоречий капитализма и понятия «постиндустриальное общество». Этот взгляд предполагал повышение уровня жизни, сокращение пропасти между классами посредством массового образования, массового производства и массового потребления, а также ослабления этнической, языковой, региональной и религиозной лояльности наряду с маргинализацией тотальных идеологий. Варьируя это понятие, Амитай Этциони говорил о «постмодернистской эпохе», Джордж Лихтхайм — о «постбуржуазном обществе», Герман Кан — о «постэкономическом обществе», Мэрией Букчин — о «постдефицитном обществе», Кеннет Боулдинг — о «постцивилизованном обществе». Эмпирический анализ «постматериализма» наблюдается в работе Рональда Инглхарта, который расширил область своего исследования, включив в него поиски «постбуржуазного человека». Многие из этих идей были раскритикованы как идеалистические или как проявления защиты капиталистического строя.

С доводом, что идеология, по существу, имеет решающее значение для сравнительных исследований политики, созвучно отрицание исследования политики как научной дисциплины. Это мнение коренится в индустриализации и технизации общества, отличающегося бюрократизацией, специализацией и разделением труда. Эти тенденции оказали воздействие на университеты и образование вообще в силу того, что левые рассматривают знание как товар, как нечто, отчужденное от того, кто его произвел, и могущее быть проданным на рынке. В результате возникает отчуждение, поскольку интеллект обособляется от собственного «я» и практически не имеет ценности. Специалист в обществе и в университете совсем не учитывает весь процесс обучения, и накопленные знания становятся сборочным конвейером современного университета. Превращению политики в науку предшествовали достижения естественных наук (Sonit and Tanenhaus, 1967:110—117). Политическая наука развивалась как «бихевиористская наука», нейтральная по своей природе и приемлемая для ученых в области как естественных, так и общественных наук, стремившихся отыскать некую единицу измерения, будь то деньги для экономиста или голоса избирателей для политолога.

Критическая оценка идеологии политической науки обязательно должна учитывать тезис, постулированный Томасом Куном (Kuhn, 1970), что ученые неизбежно усваивают набор убеждений, ценностей и мифов об объективном характере их работы. Мысль ученых направляется парадигмой или главным упорядочивающим представлением о действительности. В поисках научной парадигмы политологи часто обходят стороной важные, связанные с существом дела вопросы, когда они оценивают и пытаются снять личные предубеждения наблюдателя. Поэтому их научные изыскания концентрируются на раз и навсегда установленных, повторяющихся процессах управления, а приемы и методология обнаруживают тенденцию к манипулированию реальными фактами ради получения результата. Такая практика исходит из предположения, что американское общество по своей природе является правильным и отвечающим своему назначению и что альтернативное устройство нереалистично. Такое предположение обусловливает особую концептуализацию — наличие в англо-американском обществе «культуры гражданственности» и плюрализма, представленного демократическим процессом в США. Подобные концептуализации и лежат в основе понимания идеологии, превалирующей в американской политической науке.

Можно сказать, что такая идеология состоит в убеждении, будто Соединенные Штаты Америки отвечают понятию добра, эволюция американских институтов неотделима от прогресса и политические отношения Америки с другими странами направлены на защиту и распространение свободы и обеспечение всеобщего экономического процветания. При этом прогресс основан на деятельности свободного рынка, где компании участвуют в конкурентной борьбе за прибыли, а рабочие — за заработную плату. На рынке господствуют крупные конкурирующие корпорации, которые лишь в самой минимальной степени регулируются государством, и с большой эффективностью’ в соответствии с потребительским спросом производят товары наивысшего качества и оказывают услуги высочайшего класса, обеспечивая населению в целом самый высокий уровень жизни. Основой свободы личности служит право на частую собственность, главным критерием нравственности является благовоспитанность, а неуважение к власти представляет угрозу такому порядку вещей. Потому Соединенным Штатам приходилось защищаться от посягательств внешних сил вроде международного коммунизма, вызвавшего мировое противостояние добра и зла. Как самая богатая и могущественная страна на земле Соединенные Штаты должны были демонстрировать свои цивилизаторские традиции всему миру, особенно народам слаборазвитых стран.

Этой идеологии, вероятно, придерживается большинство населения Соединенных Штатов, однако ее основным посылкам был брошен вызов на многих фронтах. Во время участия США в событиях в Индокитае расовая дискриминация в стране афро-американцев, лиц мексиканского происхождения, пуэрториканцев и других меньшинств объяснялась войной, империализмом и эксплуатацией за рубежом. Очевидным было неравенство женщин на производстве, где женщины за ту же работу получали меньше, чем мужчины, и в университетах, где среди профессорско-преподавательского состава процент женщин был самым незначительным. Так, вызвал тревогу тот факт, что на 37 факультетах политических наук, субсидирующих в Соединенных Штатах Америки программы подготовки докторов наук, женщины составляли только 4% (11 человек из 249) штатных профессоров, 10% адъюнкт-профессоров и 25% доцентов (PS:Political Science and Politics, March 1990:82—86).

Реальное положение дел в обществе заставило некоторых исследователей политики осознать мифические обоснования и идеологические посылки, служащие подпорками академическим кругам.

Студенты испытывают воздействие идеологического мистицизма, которым окутаны взаимоотношения политической науки с профессорами университетов, государственными чиновниками, деловыми . и военными кругами. В 1960-х гг. освобождению от иллюзий способствовали несколько радикальных исследователей политики. Тодд Гитлин (Gitlin, 1965) изучал на местах роль плюрализма в определении идеологии политической науки, подразумевающего, что власть распределяется между множеством групп и учреждений, и поэтому одни не могут доминировать над другими. Идеология плюрализма на местах, пустившая исторические корни в Америке после Второй Мировой войны, базировалась на убеждении, что никаких властных элит не существует, что власть широко распределена в местных общинах, что она поддается наблюдению и может быть проверена путем социологических исследований решений, принимаемых официальными политическими органами, и что система власти имеет потенциал изменений. Джеймс Петрас (Petras, 1965) описал идеологические школы: одна из них отстаивала сохранение стабильности во имя устойчивости и равновесия, обеспечивавшихся ограничением обязательств и участия, когда политические действия определяются консенсусом и возможность конфликтов остается минимальной. Другая школа подчеркивала взаимодействие групп в обществе, но рассматривала политику как состояние равновесия различных сил, борющихся за власть и право принятия решений. Третья школа отводила независимому политику роль политического брокера, посредника или государственного деятеля при разрешении спорных вопросов. Четвертая сосредоточивала внимание на политических партиях . как организующих силах, делающих политическую систему подотчетной электорату и обеспечивающих участие населения. В целом создаваемая в этих школах идеология подчеркивала поддержание стабильности существующего порядка, устойчивости и .равновесия, консенсуса и плюрализма, независимости и участия. Наконец, Марвин Сэркин утверждал, что мы должны «сорвать прикрытие, с помощью которого господствующие образы мышления, институты, их выражающие, и их идеологии не дают нам осознать их подлинный социальный смысл». Он доказывал, что общественные науки вообще и политическая наука в особенности все больше идеологизируются, становясь «на службу господствующих институтов американского общества» (Surkin, 1969:575).

Начиная с 1960-х гг. эта озабоченность влиянием идеологии в политической науке проявилась в деятельности «Нового движения за политические науки» и его изданиях — «Кокус ньюслеттер» и «Нью политикл сайенс». Бертелл Олман размышлял над противоречивыми чувствами, которые испытывают студенты,, знакомясь с нетрадиционным образом мыслей, скажем марксизмом, и мучительным беспокойством из-за столкновения между этими нетрадиционными взглядами и господствующими представлениями, с которыми они выросли: «Следовательно,, одна из причин, почему они держатся за свою идеологию, заключается в том, что так «спокойнее», а когда изучение марксизма делает то, во что они верят, все более неубедительным, многих студентов это по-настоящему тревожит» (Oilman, 1978:9). Марк Кессельман объяснял малочисленность марксистских политических исследований, особенно в Соединенных Штатах, недостаточностью систематического политического анализа в трудах Маркса, поскольку тот не успел написать планировавшуюся им книгу о государстве; Кессельман считал, что марксистская политическая наука слаба в Соединенных Штатах в силу «непоколебимости гегемонии капитализма» (Kesselman, 1982:115).

До 1988 г. не существовало организации ученых-исследователей сравнительной политологии, но вскоре после своего возникновения секция сравнительной политологии Американской ассоциации политических наук (APSA) уже входил 841 человек. Коллоквиумы, проведенные секцией во время ежегодного собрания Ассоциации, включали традиционные темы: политическая культура, политические партии и демократия. Обсуждались также межнациональное общественное мнение, бихевиористское исследование выборов и успехи методологии. В центре одного обсуждения было участие женщин в демократических преобразованиях в Восточной Европе и Латинской Америке.

«Новое движение», напротив, приветствовало работы из области критической политической теории, включая культурную политику, феминизм и идею новой политической науки; изложение полемических взглядов на демократию и развитие, в том числе касающихся «третьего мира»; и в особенности женщин; политику по отношению к меньшинствам; международную политическую экономию; общественные движения и вопросы, обсуждаемые левыми (Caucus Newsletter, November 1989). К 1992 г. в Американской ассоциации политических наук были также созданы секция «Нового движения» и, кроме того, секция политической экономии. Эти события отражали общую неудовлетворенность Ассоциацией, что отмечалось ранее в информационном бюллетене за октябрь 1987 г., призывавшем «больше критиковать Ассоциацию, которая все еще излишне ориентирована на сохранение существующего порядка вещей». В резолюции по поводу ущемления ученых в связи с их политическими, взглядами «Новое движение» призывало скорее к космополитизму, чем к ограниченному провинциализму: «Марксисты, социалисты, феминистки и приверженцы критических альтернатив заслуживают такого же уважения и свободы от произвола власти, как либералы, консерваторы и другие представители основного течения» (Caucus Newsletter, 1987:2).

В Восточной Европе 1980-х гг. дело обстояло иначе. В Венгрии, например, студенты на демонстрациях отвергали контроль со стороны правительства и Коммунистической партии над идеологией и призывали к университетской автономии. Выступая против официальной идеологий, студенты недвусмысленно заявляли, что никакую другую идеологию не поставят на ее место, потому что «история не научила нас, как обходиться с системой, подобной этой» (New York Times, November 9, 1988).

Из вышесказанного явствует, что политика повсеместно пронизана идеологией. Например, проходившее в ходе назначения членов Верховного суда обсуждение кандидатуры чернокожего юриста Кларенса Томаса, которого профессор права Анита Хилл обвинила в сексуальных домогательствах, разгневало женщин и побудило многих из них к объединенным выступлениям против мужчин— кандидатов в Конгресс США. «Если этой истории действительно предстоит стать Уотергейтом в области сексуальных домогательств, — восклицал Александр Кокберн, — у избирательных урн должно последовать возмездие — политические кандидаты должны быть готовы потребовать этой кары» («Проявление невиданного цинизма». — Los Angeles Times, October 18, 1991). Сказанное Катой Поллитг о месте женщины в обществе в целом особенно характерно для ситуации в университетах: «Политический урок, вытекающий из того, что Томас был назначен членом Верховного суда, выходит далеко за пределы того очевидного факта, что сильные мужчины видят мир иначе, чем слабые женщины, и не должны управлять страной, как мужским клубом» (The Nation 253 [November 4, 1991]:541). Политика движения в защиту окружающей среды также пронизана идеологией. Журнал «Кэпитэлизм, нейчер, соушиэлизм» провел глубокий анализ последствий политики капитализма и социализма для окружающей среды. Его редактор, известный экономист Джеймс О’Коннор, выдвинул ряд спорных положений, доказывая со ссылками на исторические факты, что общественные движения часто только ухудшают положение дел, что победы защитников окружающей среды, возможно, были одержаны за счет рабочих и что сохранение природы с помощью мер по замедлению развития экономики осуществляется за счет бедняков. Отвечая тем, кто не считает марксизм способным содействовать пониманию проблем защиты окружающей среды, он заявил, что «без экономики, или политической экономии, невозможно разобраться в основных силах, определяющих исторические изменения, при капитализме» (интервью Александра Кокберна. — ZMagazine, April 1989:40). В конце 1991 и в 1992 г. широкий интерес и большие споры вызвал фильм Оливера Стоуна «Дж.Ф.К», потому что известный кинорежиссер попытался вернуться в нем к выдвинутой новоорлеанским окружным прокурором и судьей Джимом Гаррисоном версии заговора, основанной на том, что убийство президента Кеннеди могло быть связано с его намерением не вводить войска США во Вьетнам, то есть с позицией, против которой выступал Объединенный комитет начальников штабов.

В апреле-мае 1992 г. в южном и центральном районах Лос-Анджелеса вспыхнули беспорядки, спровоцированные оправданием судом присяжных, состоявшим из одних белых, полицейских, замешанных в избиении чернокожего Родни Кинга. Такое решение потрясло весь мир, однако были очевидны и подспудные причины беспорядков: «Каждый знает, почему начались бунты; через 27 лет после волнений в Уоттсе и через 11 лет после прихода к власти Рональда Рейгана на юге и в центре Лос-Анджелеса не было ни рабочих мест, ни социального обслуживания, ни надежд на лучшее будущее. Множество людей влачили жалкое существование, отчаянно нуждаясь в самом необходимом» (Александр Кокберн. — In These Times, May 13—19, 1992). Сопоставьте эти условия с тем фактом, что в 1980-х гг. богатые стали еще богаче: средний доход самых богатых американских семей, составляющих 1%, за 12 лет увеличился на 77%, дойдя до . 560 тыс. долларов, тогда как доходы семей со средним достатком возросли едва на 4%, достигнув 36 тыс. долларов, в то время как доходы бедных семей (40%) сократились (данные Бюджетного бюро Конгресса США. — New York Times, March 5, 1992).

Это неравенство в доходах сказалось на системе социального обеспечения. Тревожное положение сложилось в здравоохранении Соединенных Штатов: более 37 млн. американцев не имели страхования на случай болезни, а еще 56 млн. из-за недостаточного страхования были бы полностью разорены в случае серьезного заболевания. (Более подробно см.: Томас Буденхаймер «Путь к подлинной охране здоровья» — The Nation 253 [December 16, 1991]:772—776.) Недостаточное развитие здравоохранения — лишь один показатель условий «третьего мира» на территории Соединенных Штатов. Об этом же говорит серия статей о потогонной системе в богатом округе Оранж, Калифорния, где тысячи вьетнамских иммигрантов, в том числе детей, работали по многу часов в день за мизерную плату и где преобладали незаконные и жестокие условия труда: «Один из этих детей, 7-летний мальчик, сотни, часов помогал своей матери шить на дому модную дорогостоящую одежду, за что ему платили около 1,45 доллара в час» (Los Angeles Times, November 26, 1989).

Создается впечатление, что по мере усложнения мира понимание проблем притупляется. Роберто Мангабейра Ангер призывал нас порвать с таким образом мыслей, который обрекает на застой и заводит в тупик. Критическая мысль ведет к созиданию, появлению новых идей, преобразованию системы. Даже неудача может обернуться победой:

В своих представлениях о себе и об обществе, как и во всех других проявлениях, разум движется от господства к порабощению. Непреодолимым влечением, напоминающим тягу к смерти, побеждающей жизнь, мысль снова и снова использует орудие собственной свободы, чтобы заковать себя в цепи. Но всякий раз, когда разум рвет свои цепи, свобода, которую он завоевывает, оказывается больше той, которую он теряет, и блеск его победы затмевает проклятье прежней жалкой зависимости. Даже поражения делают его крепче (Unger, 1975:1).

Эта проблема критической мысли, как однажды назвала ее Сьюзен Зонтаг, проявляется в новую эру капитализма, следующую за промышленной революцией и капитализмом всеобщего благоденствия: «Формируется новое интернациональное общество — полицентрическое, постнационалистическое и гиперкапиталистическое. В этом мире, в котором материализм обрел чуть ли не новое измерение, так трудно убедить людей думать о проблемах несправедливости» (Mother Jones, May 14, 1989:13).

Отчасти такая пассивность стала результатом манипулирования людьми со стороны средств массовой информации. Это вызывает озабоченность Института исследований средств массовой информации; в 1990 г. он издает ежемесячник «Ложь нашего времени: журнал восстановления подлинных фактов», посвященный «разоблачению неправильной и ложной информации и пропаганды в крупных средствах массовой информации». В нем публиковались статьи Александра Кокберна, Эдварда С. Хермана, Эдварда Саида, Холли Скляр и др. Он также ставил целью открывать глаза общественности намифы и реальности «холодной войны», интриги ЦРУ в Центральной Америке и на Ближнем Востоке и рассказывать о событиях, искажавшихся ведущими и правыми средствами массовой информации. В книге «Фабрикация согласия: политическая экономия средств массовой информации» (1988) Эдвард Херман и Ноам Хомский показали, что СМИ слаженно функционируют как сама себе подцензурная пропагандистская система, наказывающая журналистов за отклонения от господствующей идеологии и выдающая новости, имеющие гарантированно центристский характер. Такая тенденциозность видна на примере А. Кента Макдугалла (MacDougall, 1990), работавшего в таких ведущих изданиях, как «Уолл-стрит джорнэл» и «Лос-Анджелес тайме», и подвергшегося оскорбительным нападкам средств массовой информации, как только он показал себя радикалом.

Подытоживая анализ соотношения мифа и реальности, я должен отметить, что представители политических наук обычно склонны избегать важных политических и спорных вопросов и взамен рисовать оторванную от реальности картину идеального общества. Некоторые результаты этой тенденции показаны в табл. 2.1. Читателю предлагаю оценить их, вдуматься и попытаться найти объяснение того, почему мифы в значительной мере определяют развитие политических наук. Нет ли здесь связи между какой-либо традиционной идеологией, скажем либерализмом или консерватизмом, и развитием данной дисциплины? Не превратился ли университет в некое «пятое сословие», призванное господствовать в интеллектуальной сфере? Не привязаны ли интеллектуалы к ценностям своего экономического строя, иными словами, не формирует ли капитализм их политическое мировоззрение?

Теперь, после того как идеологические основы американской политической науки определены, перейдем к вопросу о ее отношениях с университетами, правительством и корпорациями. Каковы, например, последствия известной ситуации, когда преподаватель-ученый становится также консультантом правительственного учреждения, помогая формулировать государственную политику, или участвует в принятии решений о выделении средств на исследования, подкрепляющие эту политику? Что можно сказать о связи между политической наукой, правительством и выработкой политики? Или между университетскими исследованиями, правительством и фондами, учреждаемыми для поддержки, образования?

ТАБЛИЦА 2.1. Восприятие политической науки

| Миф | Реальность |

| Идеологии больше неактуальны | Повсеместно распространены традиционные и новые идеологии |

| Политические науки нейтральны в своих ценностных установках | Американская политическая наука строится на идеологической основе и зависит от господствующих институтов |

| Политика основана на плюрализме, равновесии, переговорах и консенсусе | Доминирующая англо-американская модель не может вскрыть подлинный смысл капитализма и политики власти |

Политика и представители науки

В президентской речи на собрании Американской ассоциации политических наук 1969 г. Дэвид Истон говорил о важности и воздействии происходившей в то время новой революции в американской политической науке. В качестве объектов, подвергаемых при этом критике, он выделил научные дисциплины, ученых и университеты. В президентской речи 1981 г. перед той же Ассоциацией Чарльз Линдблом утверждал, что, хотя в рядах специалистов в области американской политической науки мало кто придерживается неортодоксальных воззрений, многие студенты, включая самых одаренных, изучают их самостоятельно. Эти взгляды отражали растущую неудовлетворенность состоянием дел в политической науке. По мнению некоторых ученых, эта научная дисциплина, известная своим консерватизмом, чересчур тесно связана с политической системой США.

В своих ранних работах Рой Макридис, Карл Дойч и Дэвид Истон уделяли внимание практической политике и настаивали на том, чтобы исследователи политики занимались проблемами общества в целом. В президентской речи на собрании Американской ассоциации политических наук 1970 г. Дойч поставил вопрос о том, почему исследователи политики оказались не в состоянии предложить политические решения во время катастрофического поражения США во Вьетнаме. Создавалось впечатление, что активные приверженцы изменения политики сторонились ее как науки. А интеллектуалы, сдерживаемые своими научными учреждениями, зависящими при проведении исследований от финансирования со стороны частных и государственных фондов, приученные скорее подчиняться, чем протестовать, больше не представляли собой «гражданственных интеллигентов», необходимых, по убеждению Грамши, для формулирования повседневных решений. Оскудение гражданственной интеллигенции в Северной. Америке обрисовано Расселом Джэкоби в его книге «Последние интеллектуалы» (Jacoby, 1987).

Правительства в состоянии сравнительно легко подтасовывать информацию и факты, скрывая нелегальную деятельность. Приведенные ниже примеры показывают насколько трудно разоблачать подобные махинации.Вот первый. Спустя почти пятьдесят лет после событий историку Жону Винеру удалось обнаружить, что Толкотт Парсонс, пожалуй, самый влиятельный американский социолог XX в., в период своей работы в Гарвардском университете сотрудничал с офицерами, американской военной разведки, тайно провозившими в Соединенные Штаты нацистских коллаборационистов, нужных в качестве экспертов при проведении советологических исследований. Парсонс высказывался за то, чтобы общественная наука была свободна от ценностных установок, однако его связи с нацистскими коллаборационистами лишний раз подтверждают правоту критиков, писавших, что в действительности его работы «скрывали приверженность существующим порядкам и идеологии «холодной войны» (Wiener, 1989:306). Зигмунд Даймонд (Diamond, 1992) представил более подробные свидетельства сотрудничества университетов, в особенности Гарвардского и Йельского, с разведывательными органами США.

Вторым примером способности правительства заниматься подтасовками и незаконными махинациями является записка, направленная в июле 1970 г. Никсону его помощником Томасом Хьюстоном; изложенный в ней план был одобрен директором ФБР Дж. Эдгаром Гувером и другими высокопоставленными деятелями разведки. План этот, в итоге так и не осуществленный, был направлен против деятельности «новых левых». Четырнацатого июля Никсон одобрил план Хьюстона, предусматривавший электронную слежку за отдельными лицами, и группами, вскрытие корреспонденции, тайные проникновения в помещения и кражи со взломом для получения сведений о левых группировках, а также вербовку осведомителей в университетских городках (Colodny and Gettlin, 1991).

Третий пример. После десяти лет колебаний Гэри Сик (Sick, 1991), бывший сотрудник аппарата Совета национальной безопасности, смог преодолеть собственное неверие в отношении «октябрьского сюрприза», чтобы показать, как команда Рейгана—Буша обеспечила себе победу на президентских выборах 1980 г., проникнув в систему национальной безопасности и поведя дела с Ираном таким образом, чтобы американских заложников не освободили до того дня, когда Рейган вступит в должность президента. В этих показаниях вскрывались связи с Израилем и тайные поставки оружия, что позднее вылилось в снабжение сил контрас в Центральной Америке (см., например: Cohen and Mitchell, 1989). Заняв президентский пост, Рейган олицетворял собой «монархию народа — дважды всенародно избранный лидер, делегировавший свои полномочия, хотя всегда неофициально, нескольким лояльным слугам, которые пользовались его полным доверием» (Graubard, 1992:35). В конце концов такое высокомерие привело к разоблачению операции «Иран-контрас» и незаконных действий по подрыву сандинистской революции в Никарагуа. Этой же модели правления придерживался и Джордж Буш в период своего президентства: «Белый дом Рейгана был морально разложившимся; приближенные Рейгана знали, что он идейно примитивен и интеллектуально бесплоден, особенно в области внешней политики… Буш, бессловесный вице-президент, напоминавший Ричарда Никсона при Дуайте Эйзенхауэре, рассчитывал стать его помазанным наследником». (6).

И четвертый пример. Администрации Рейгана и Буша создавали впечатление, будто они противостоят серьезной проблеме наркотиков, однако на практике они были скованы в своих действиях политическими соображениями, которые скорее ее обостряли, о чем убедительно свидетельствуют серьезные исследования на этот счет. Например, операции ЦРУ в Афганистане в 1980-х гг. «превратили Азию из замкнутой опиумной зоны в крупного поставщика героина на мировой рынок» (McCoy, 1991:441). Помощь, оказывавшаяся контрас в Центральной Америке, «совпала с огромным ростом торговли кокаином в Карибском бассейне» (484). Более того, прямое вмешательство в Андах и в Панаме никак не повлияло на проблему наркотиков в США, потому что ее решению препятствовали соображения внешней политики: «Проводя прагматичную политику признания любого союзника, годного для борьбы с коммунизмом, ЦРУ на протяжении последних сорока лет держало под своим покровительством ряд главных наркобаронов мира. И в самом деле, если проследить послевоенную историю торговли наркотиками, можно выявить неоднократно повторявшуюся ситуацию, когда средства ЦРУ на тайные операции оказывались у крупных наркодельцов» (491).

Наконец, ЦРУ не сумело предсказать вероятные последствия развала Советского Союза: «вопиющий пример мышления в духе “холодной войны” — жесткого идеологического подхода и убежденности в преимуществе стабильности над изменениями» (Raskin, 1992:776). Следование такому образу мыслей привело к появлению рабочего документа Пентагона «Основные направления оборонного планирования: 1994—1999 гг.» и плана, в соответствии с которым «Соединенные Штаты будут руководить “Пакс Американа” и “отговаривать” развитые промышленные страны от “оспаривания нашего руководства”, а также удерживать “потенциальных конкурентов даже от мысли об их более значительной или глобальной роли”» (777).

Ноам Хомский (Chomsky, 1969) однажды отметил, что ученые в области общественных наук отказываются противопоставлять политическому курсу и действиям правительства поддержку традиционных ценностей демократии, они избегают независимых суждений, забрасывают преподавательскую деятельность и искажают науку. Причиной этого является получение доступа к деньгам и влиянию, почти единодушная идеологизированность, возведенная в профессию. Обществоведы превратились в техническую интеллигенцию, заинтересованную в стабильности и порядке. В конце 1960-х гг. студенты, преподаватели и профессора факультетов политической науки Калифорнийского университета в Беркли положили начало ее обсуждению. Участники дебатов, утверждали, что исследователи политики подчас склонны маскировать свои партийные пристрастия и презрение к людям, изображая себя открывателями истины, оплотом незыблемости в истории, обладателями знаний объективных законов науки. «Исследователь, ставящий политический эксперимент, — часть системы эксперимента, и его работа несет в себе ценности этой системы. Если его методология не учитывает это, то работа в лучшем случае может оказаться бесполезной, а в худшем — деструктивной». (Berkely Students and Faculty, 1969:10). Такие взгляды недвусмысленно формулировались научными ассоциациями, сталкивавшимися в конце 1960-х — начале 1970-х гг. с резкими возражениями в собственных рядах.

В политической науке эти возражения выдвигались как в рамках основного направления идей и их практического применения, так и вне его. Например, инакомыслящие утверждали, что политическая наука, оставаясь на консервативных позициях, лишилась активных сторонников. Ее профессиональная организация — Американская ассоциация политических наук — на заседаниях ежегодного собрания в 1967 г. уклонилась от принятия двух резолюций. Одна из них требовала отставки исполнительного директора и советника-казначея из-за их связей с финансируемой ЦРУ фиктивной организацией. Другая призывала университеты не предоставлять в Комиссию Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности списки членов студенческих организаций. Отказ Ассоциации принять эти две резолюции привел к выходу из нее группы, названной «Новым движением за политические науки». Ассоциация никогда не проводила выборы своего президента на альтернативной основе, и «Новое движение» в последующие годы оспаривало эту сложившуюся практику. Оно также выступало против уставного условия о неучастии организации в обсуждении текущих политических проблем.

Лидер «Нового движения» Алан Вулф (Wolfe, 1969) глубоко изучил структуру, процедуру и внутренние группировки Ассоциации и обнаружил, что лишь немногие из ее членов посещали ежегодные собрания и что практика выдвижения кандидатур вела к «устранению конкретной политики из политической науки, отдавая ее в руки своего рода клуба джентльменов». Он также отметил, что из десяти членов комитета по выдвижению кандидатур девять получили докторские степени в верхней десятке факультетов политических наук. Он подчеркнул, что процедура выборов в Ассоциации напоминала выборы «в штате Алабама или в Советском Союзе с поправкой на сферу интересов». И в заключение констатировал, что вне Ассоциации практически невозможно стать признанным ученым в области политической науки:

Без Ассоциации нет карьеры; если вы в ней состоите, то помешать вам смогут только глупость или избыток честности. Такой вывод приводит к важному вопросу: кто же правит Ассоциацией? Если налицо мало возможностей/выбора и мало демократии, тогда правила продвижения в науке и оценка научных показателей устанавливаются малочисленной непредставительной элитой в области политических наук, с мнением которой считаются все остальные. Тогда абстрактные принципы вроде беспристрастности ценностных установок и надлежащей эрудиции перестают быть вечными истинами и становятся средством, с помощью которого одни пытаются удержаться в науке за счет других (Wolfe, 1969:357).

В другом случае Алан Вулф (Wolfe, 1970) разбирал профессиональную мистику в политических науках. Требование профессионального поведения, писал он, означает обязанность придерживаться консервативного курса в политике и политического конформизма. Во имя профессионализма защищалась сложившаяся в политических науках практика. Эта практика включала признание непредставительной элиты, препятствующей проявлениям демократии в рядах ученых; сохранение только господствующих точек зрения, особенно политических, а также преобладающей методологии; сохранение связей ученых-политологов только с учреждениями, проводящими политику США, а именно с Государственным департаментом и Министерством обороны; систематический отказ в поддержке исследований с политическим уклоном и предпочтение произведений, отмеченных «ученостью» или «эрудицией».

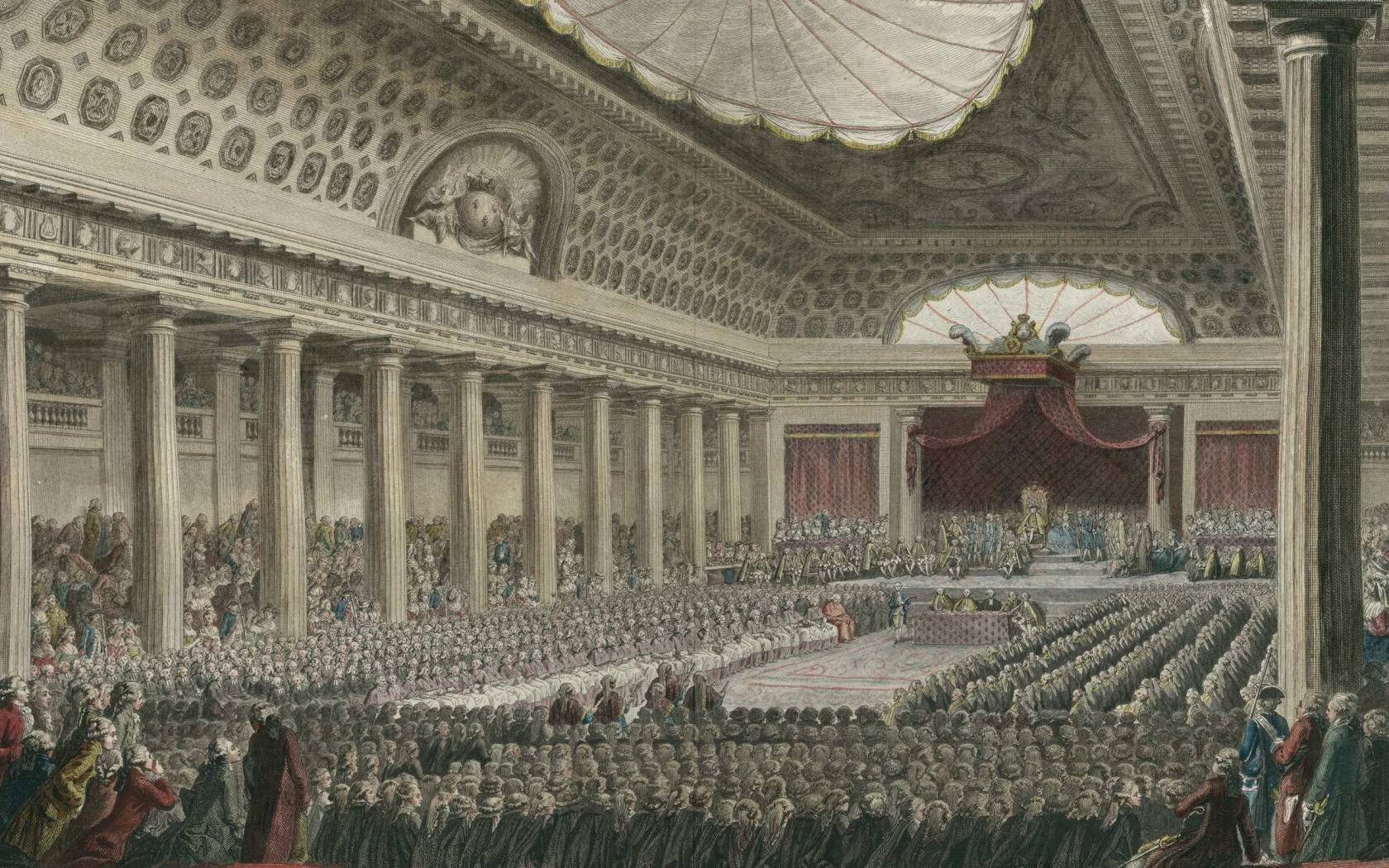

Положение дел в политической науке мало чем отличается от практики, сложившейся в других дисциплинах, столкнувшихся с инакомыслием. В социологии, например, радикальная фракция возникла в 1968 г. на бостонском съезде Американской социологической ассоциации, а в 1969 г. на собрании в Сан-Франциско сформировались такие радикальные группы, как Движение за освобождение социологии и Союз радикальных социологов (Nicolaus, 1969). Последний в качестве альтернативы профессиональным социологическим журналам начал издавать новый журнал «Инсерджент соушиолоджист» (позднее переименованный в «Критикл соушиолоджи»). Вскоре появились печатные труды радикалов (см.: Colfax and Roach, 1971; D. Horowitz, 1971). У присоединившихся к движению известных социологов Алвин Гулднер (Gouldner, 1970) отметил возрастающее внимание, к радикальной социологии и ее разоблачению главных противоречий современной социологии, особенно в Соединенных Штатах. Он рассматривал социологию в качестве «исследователя рыночной конъюнктуры для государства всеобщего благоденствия», отмечая, что академическая «объективность» заставляет социологов приспосабливаться к существующему порядку вещей. Гулднер убедительно показал, что исторические корни социологии можно обнаружить в реакции буржуазии на Просвещение и Французскую революцию. Эта реакция ясно просматривалась в социологическом позитивизме Сен-Симона и Конта, считавших прогресс медленным, эволюционистским и неизбежным. Точно так же как Конт считал позитивизм фактором, сдерживающим революционную энергию, позднейшие исследователи общества призывают к использованию беспристрастного научного метода, направленного на поиски не связанных с политикой альтернатив политическим конфликтам в обществе.

Общественные волнения 1960-х гг. способствовали расколу и в экономической науке. Молодое поколение радикалов бросило вызов ортодоксальным экономистам, которые, отстаивая капитализм, вели самую развитую экономику в мире через традиционные препятствия — инфляцию, безработицу и неравномерное развитие (Lifschultz, 1974). Нерешенность этих проблем подрывала доверие общественности к экономистам. Вспыхнули разногласия внутри Американской экономической ассоциации, и отколовшаяся от нее группа образовала Союз радикальных политэкономистов и начала издавать журнал «Ревью оф рэдикал политикл экономикс». Позднее она выпускала популярный еженедельник «Долларз энд сенс», а группа радикально настроенных экономистов из Сан-Франциско и его окрестностей, объединившись с небольшими коллективами по всему миру, стала издавать непериодический журнал «Кэпитэлистейт». Экономические издания радикальной направленности приобрели популярность в университетах (Mermelstein, 1970; Sherman, 1972); радикальные экономисты осуждали своих ортодоксальных коллег за защиту капиталистического строя и были склонны принять марксистскую альтернативу ортодоксальным позициям. Их критика сосредоточивалась на основных особенностях капитализма в современном мире. В частности, они подчеркивали,, что развитие передовых капиталистических стран базировалось на насильственном подчинении и эксплуатации отсталых стран. Торговля, инвестиции и помощь служили созданию таких отношений между этими двумя группами стран, которые приводили к развитию одних за счет других. Зависимость отсталых стран от развитых являлась неизбежным продуктом мировой капиталистической системы, и развитие отсталых регионов было достижимо только в случае слома существующей модели их отношений (Sweezy, 1970).

Радикальное инакомыслие было очевидным и в других науках. В антропологии Марвин Хэррис (Harris, 1968) предпринял попытку проследить развитие основ антропологии от ее возникновения в качестве исторической дисциплины в XIX в. до позднейших антиисторических тенденций. Гносеологические, философские и методологические разногласия, долгое время разделявшие антропологов, в конце 1960-х гг. переросли в борьбу между радикальным и ортодоксальным течениями. Приблизительно с 1967 г. радикальное начало побуждать ученых заняться социальными проблемами, а не документированием обычаев «первобытных» народов в интересах колониальных держав. Приверженцы радикального течения попытались, ввести демократическую процедуру выборов в Американской антропологической ассоциации и бросили вызов руководству Ассоциации, использовавшему процедуры, напоминавшие манипулирование. Они создали комитет по этике для расследования деятельности ученых-обществоведов в Таиланде (Wolf and Jorgensen, 1970) и внесли проекты резолюций, направленных против участия антропологов в научных работах, связанных с борьбой против повстанческих движений. В учебных аудиториях студентов знакомили с альтернативными учебниками марксистской направленности (например: Hymes, 1969).

Активное противодействие господствующим объяснениям общественных явлений возникло и в других научных дисциплинах; Разногласия отчетливо проявились на съездах Американской исторической ассоциации в 1969 и 1970 гг. (Radosh, 1970; Weinstein, 1970). Озабоченность левых прежде всего вызывали аполитичный «Америкэн хисторикл ревью», а также конфликт между профессиональным и общественным интересом к текущим проблемам. Ежегодное собрание .Американской ассоциации современного языка в 1968 г. столкнулось с требованиями радикальных ученых (подробнее см.: Ohmann, 1969). Ноам Хомский, лингвист и радикал, вызвавший революцию в лингвистике, стал связывать свои взгляды на язык с политикой. Его работы повлияли на другие отрасли науки, в том числе на психологию, философию и биологию. Внимание таких ученых, как Хомский, к войне в Индокитае, а позднее к интервенции США в Центральной Америке и Карибском бассейне и к преобладавшему влиянию транс- i национальных компаний в мировых делах потрясло основы научного сообщества. Вопросы о предназначении науки и об отношениях науки и общества ставились на собраниях Национальной академии наук в конце 1960-х гг. (Spiro, 1969), в научных кругах широко распространялись радикальные журналы, такие, как «Сайенс фор пипл».

Вторжения политики в фундаментальные научные дисциплины отмечались и в регионах. Недовольство черных, проявившееся уже на собраниях Ассоциации африканских исследований в Лос-Анджелесе, год спустя привело к настоящему взрыву на заседаниях в Монреале, когда афро-американские и американские ученые остановили работу, потребовав расового паритета в совете директоров Ассоциации. Группа изучения Африки стала распространять полученные ею сведения о связях ученых с разведывательными кругами США (Chilcote and Legassick, 1971). Ассоциацию латиноамериканских исследований с самого начала ее существования стали разваливать своими диссидентскими выступлениями радикалы, озабоченные проблемами эксплуатации Латинской Америки. На заседаниях Ассоциации принимались политические) резолюции против империализма США и в поддержку событий на Кубе. Однако эти резолюции не выполнялись, и был основан альтернативный журнал «Лэтин америкэн перспективз» (Chilcote, 1973). Полезная информация содержалась в публикациях Североамериканского конгресса по Латинской Америке. Комитет озабоченных азиатских ученых в своем издании «Буллетин оф консернд эйшэн сколарз» выступал против военных усилий США в Азии. Был создан Центр тихоокеанских исследований для изучения событий в этом регионе и их освещения в «Пасифик ресерч энд уорлд эмпайр телеграм», выходящем раз в два месяца.

Продолжение следует.

Литература

Africa Research Group. 1970. How Harvard Rules. Cambridge: Harvard University Press. Критика связей Гарвардского университета с правительством и частными фирмами, а также документы и диаграмма структуры власти.

Almond, Gabriel. 1990. «Separate Tables: Schools and Sects in Political Science». In Gabriel Almond, A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science, 13—31. Newbury Park: Sage Publications. Also in PS: Political Science and Polititcs (Fall, 1988), 828—841. Утверждается, что в политологии есть два измерения: идеологическое и методологическое, с правыми и левыми крайностями. Методологически существуют «мягкие» исследования, которые могут быть описательными, но полными скрытого теоретического смысла: количественное, эконометрическое и математическое моделирование; статистический анализ; компьютерное моделирование. Группы с идеологической направленностью подразделяются на левые, предпочитающие социализм (марксистские теоретики, критически настроенные политологи, теоретики зависимости, теоретики мировой системы); к правым относятся неоконсерваторы, выступающие за экономику свободного рынка.

American Political Science Association, Committee on Professional Standards and Responsibilities. 1969. «Ethical Problems of Political Scientists». PS (Winter), 5—16. Доклад о результатах исследования Комитета Американской ассоциации политических наук.

Apter, David Е. (ed.). 1964. Ideology and Discontent.New York: Free Press of Glencoe. Эссе по идеологии различных социологов.

Bell, Daniel. 1962. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties.New York: Collier Books. Технология и модернизация привели к истощению старых идеологий, потерявших, по мнению автора, свою убедительную силу.

_____ . 1988. «The End of Ideology Revisited». Government and Opposition 23 (Spring), 131—150; and 23 (Summer), 321—331. Рассматривается происхождение понятия «конец идеологии», вероятно, впервые употребленного Альбером Камю в 1946 г., затем появившегося в заключительной главе книги Раймона Арона «Опиум интеллигенции» (The Opium of the Intellectuals, 1956), а также заявленное на конференции 1956 г. в Милане, где присутствовали Арон, Белл, Сеймур Мартин Липсет, Эдвард Шилз и др. В книге дается отповедь пяти различным критическим высказываниям относительно его сути и доказывается обоснованность «конца идеологии» в том смысле, что критика теперь ведется с позиций культуры, а не экономики, а «социалистический идеал превратился в призрак» (150).

Berkeley Students and Faculty. 1969. «An Invitation to a Discussion». Mimeographed. Объяснение отставания американской политологии пробелами в этой дисциплине, «неразрывно связанными с американской политической системой, описание которой дается в книге».

Berman, Jerry J., and Morton H. Halperin. 1975. The Abuses of the Intelligence Agencies. Washington,D.C.: Center for National Security Studies. Анализ злоупотреблений властью со стороны американских разведывательных служб в отношении североамериканцев, а также тайнь1х акций против иностранных государств.

Berman, Paul (ed.). 1992. Debating PC: The Controversy over Political Correctness on College Campuses. New-York: Laurel/Dell. Сборник ранее опубликованных различных мнений относительно дискуссий о «политической правоте».

Chilcote, Ronald Н. 1973. «The Latin American Challenge to U.S. Scholarship in Latin America». URLA Newsletter 3 (April-May), 1—5. Also in LASA Newsletter 5 (June 1973), 30—34. Критический обзор профессиональной деятельности латиноамериканистов в США и призыв к созданию радикального журнала.

Chilcote, Ronald Н., and Martin Legassick. 1971. «The African Challenge td Americal Scholarship inAfrica».AfricaToday 18 (January), 4—11. Радикальная критика американских африканистов и их профессиональной деятельности.

Chomsky, Noam. 1969. «The Menace of Liberal Scholarship».New YorkReview of Books 11 (January 2), 29—38. Утверждается, что либеральные исследования в социальных науках подрываются вхождением ученых во власть, общностью идеологии и профессионализацией.

Cohen, William S., and George J. Mitchell. 1989. Men of Zeal: A Candid Inside Story of the Iran-Contra Hearings.New York: Penguin Books. Взгляд изнутри и оценка слушаний по делу «Иран-контрас» двумя основными их участниками. Обсуждается каждая фаза слушаний и вскрывается ограниченность расследований, которые велись по линии Конгресса США.

Colfax, David, and Jack L. Roach (eds.). 1971. Radical Sociology.New York: Basic Books. Идентифицируется радикальная социология, выявляются отношения между радикальной и академической социологией и характер работы радикальных социологов в США.

Colodny, Len, and Robert Gettlin. 1991. Silent Coup:The Removal of a President.New York:St. Martin’s Press. Рассуждения по поводу уотергейтского скандала. Утверждается, что за отставкой Никсона стояла особая военная группировка, стремившаяся сохранить акции правых во Вьетнаме и других регионах мира. Показана связь Боба Вудворда с разведывательными ведомствами и выдвигается предположение, что «Хрипуном» был Александр Хейг. Представлена также версия о том, что целью Уотергейта был не поиск файлов Национального комитета Демократической партии, а сбор компромата, связанного с девицами легкого поведения и Мо Байндер (псевдоним «Лоскут»), подругой впутанного в конфликт Джона Дина.

Cowan, Rich. 1990. «Academia Un-incorporated». Z Magazine 3 (February), 47—52.

Diamond, Sara, and Richard Hatch. 1991. «ProjectRand». Z Magazine 4 (May), 39—43. •

Diamond, Sigmund. 1992. Compromised Campus: The Collaboration of Universities with the Intelligence Community, 1945—1955. New York: Oxford University Press. Разоблачается связь университетов с ФБР, особенно в области, изучения СССР. Такого рода деятельность способствовала разгулу антикоммунизма в 1950-х гг. Автор, лишившийся своих научных позиций в Гарварде в 1954 г., акцентирует внимание на связях Гарвардского и Йельского университетов с разведывательными службами. В скандал вовлекаются известные персоны, как, например, Уильям Бакли-мл. и Генри Киссинджер.

D’Souza, Dinesh. 1991. «The Visigoths inTweed». Forbes (April 1), .81—86. Критика американских университетов с ультраконсервативных позиций и протест против догматического, насаждающего нетерпимость и репрессивного, по мнению автора, образования с акцентом на многонациональном обществе с разнообразной культурой. Де Суза является также автором книги «Нелиберальное образование: расовая политика и секс в университетах» (Illiberal Education: the Politics of Race and Sex on Campus).

Eagleton, Terry. 1991- Ideology: An Introduction. London: Verso. Исторический обзор идеологии и социальной мысли. Анализируется грубый марксизм и упрощенческая детерминация, а также релятивизм и прагматизм. Рассматриваются труды политических мыслителей от Лукача до Грамши, от Адорно до Бурдье и от Шопенгауэра до Сореля. Особенно автора интересуют Альтюссер, Фрейд и Грамши.

Edelman, Murray 1967. Symbolic Uses of Politics. Urbana: University of Illinois Press. Важные дискуссии о языке и искаженных представлениях о политической жизни, препятствующих переменам и поискам альтернатив.

Gitlin, Todd. 1965. «Local Pluralism as Theory and Ideology». Studies on the Left 5 (Summer), 21—72. Критика плюралистических концепций власти, широко распространенных в современной политологии. Автор считает эти концепции не теориями, а идеологиями.

Gouldner, Alvin W. 1970. The Coming Crisis in Western Sociology.New York: Basic Books. Отличная работа, в которой рассматривается развитие социологии от эволюционной теории Сен-Симона и Конта до беспристрастных научных методов изучения обществам наше время. Радикальные взгляды, выраженные признанным авторитетом в социологии.

Graubard, Stephen R. 1992. Mr. Bush’s War: Adventures in the Politics of Illusion.New York: Hill and Wang. Красноречивая и сокрушительная критика президента Джорджа Буша, его .политики, действий и просчетов, как во внешней, так и во внутренней политике.

Griffin, Keith. 1991. «The Social Sciences, Acadimic Freedom and Professional Standards in the United States». Заметки для симпозиума на тему «Ограничения свободы научных исследований», состоявшегося 3—6 ноября 1991 г. в Оттаве (Канада). Опубликованы в журнале Queen’s Quarterly 98 (Winter 1991). Раскрываются противоречия и ограниченность научных исследований в США.

Gunnell, John, et al. 1990. «The Nature of Contemporary Political Science: A Roundtable Discussion». PS: Political Science and Politics (March), 34—43. О зарождении американской политологии.

Harris, Marvin. 1968. The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories of Culture.New York: Thomas Y. Crowell. Подробный анализ эпистемологических и философских корней антропологии и критика современной методологии и теории.

Horowitz, David. 1969. (1) «The Foundations of (Charity Begins at Home)», with David Kolodney: (2) «Billion Dollar Brains: How Wealth Puts Knowledge in Its Pocket»; and (3) «Sinews of Empire»: Ramparts 7 (April 1969, 39-48; (May 1969), 36-44; and 8 (October 1969), 33-42. Разоблачается целая сеть фондов, корпораций и правительственных структур, действующих от имени капиталистического истеблишмента.

_____ . 1971. Radical Sociology: An Introduction. New York: Canfield Press. Умело составленный текст, содержащий отрывки из произведений ведущих радикальных социологов XIX—XX вв.

Horowitz, Irving Louis. 1967. The Rise and Fall of Project Camelot. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press. Эссе о противоречивых, спонсируемых Пентагоном проектах социологических исследований, приостановленных после того, как они были осуждены чилийскими конгрессменами.

Hymes, Dell (ed.). 1969. Reinventing Anthropology. New York: Pantheon and Vintage. Собрание радикальных взглядов на антропологию.

Illich, Ivan. 1969. «Outwitting the ‘Developed’ Countries».New YorkReview of Books 13 (November 6), 20—23. Утверждается, что высокоразвитые в промышленном отношении страны создают отставание в развитии других стран путем слишком активного поощрения «запатентованных» продуктов.

Jacoby, Russell. 1987. The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academe. New York: Basic Books; Анализ идеологических метаний среди левых интеллектуалов и. их связей с университетами, так что не осталось «интеллектуалов-общественников», готовых критиковать общество.

Kesselman, Mark. 1982. «Socialist Pedagogy». New Political Science (Summer), 113—136. Разъясняются слабости марксистской политологии в связи с господством капитализма и отсутствием крупной социалистической партии, опирающейся на рабочий класс.

Kuhn, Thomas S. 1970. The Structure of Scientific Revolutions. 2d ed. Chicago: University of Chicago Press. From 2, 2 of International Encyclopedia of Unified Science. Исторический взгляд ученого на борьбу в научной среде за формулирование господствующих парадигм и работу в рамках этих парадигм. Идеология становится частью предписывающих понятий каждого ученого относительно характера реальности.

LaPalombara, Joseph. 1966. «Decline of Ideology: A Dissent and an Interpretation». American Political Science Review 40 (March), 5—16. Критика беспрекословной веры бихевиористов в науку и попытка бросить вызов сторонникам тезиса о «конце идеологии».

Lifshultz, Lawrence S. 1974. «Could Karl Marx Teach Economics inAmerica?» Ramparts 12 (April), 27—30 ff. Отчет об усилиях радикалов бросить вызов Американской экономической ассоциации, а также неоклассической экономике в университетах США.

McChesney, Robert W. 1989. «The Political Economy of the Mass Media: An Interview with Edward S. Herman». Monthly Review 40 (January), 35—45. Херман, соавтор (вместе с Ноамом Хомским) книги «Добиваясь согласия: политическая экономия средств массовой информации» (Manufacturing Consent: the Political Economy, of the Mass Media, 1988), утверждает, что средства массовой информации США создают темы и новости на потребу тех, кто правит обществом, и выдвигает пропагандистскую модель пяти фильтров, демонстрируя господство американских средств массовой информации в пяти важнейших сферах жизни общества.

McCoy, Alfred. 1991. The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade.New York: Harper and Row, Lawrence Hill Books. Переработка книги, первоначально изданной в 1972 г. Демонстрируется сотрудничество ЦРУ с преступными синдикатами, включая мафию, и рассказывается о связи торговли наркотиками со шпионажем и целями американской политики. Книга написана с научных позиций и опирается на тщательные исследования. Автор приходит к выводу, что «героиновая чума Америки — собственного производства» (23). Книга разоблачает связи ЦРУ с наркоторговлей и поставками оружия через Азию и Ливию в руки центрально-американских контрас. Называются также наркоисточники в Афганистане, Пакистане и Иране.

MacDougall, A..Kent. 1988 and 1990. «Boring from Within the Bourgeois Press». Parts 1 and 2, 1998, in Monthly Review 40 (November), 13—24, and 40 (December), 10—24. See also «Boring Within the Bourgeois Press: A Postscript». Monthly Review 41 (January 1990), 15—27. Воспоминания радикально настроенного журналиста, который сотрудничал в «Уолл-стрит джорнэл» и «Лос-Анджелес тайме» и утверждает, что использовал свои статьи для популяризации радикальных взглядов.

MacMichael, David. 1992. «Spooks on Campus». The Nation 254 (June 8), 780. О разрушительных последствиях для колледжей Закона от 1991 г. о национальной безопасности в области образования.

Mannheim, Karl. 1936. Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge. Translated by Louis Wirth and Edward Shils.New York: Harcourt, Brace, and World. Серьезная попытка представить марксистскую концепцию идеологии как лжесознание и связать идеологию с политологией.

Mepham, John. 1979. «The Theory of Ideology in Capital». In John Mepham and David-Hillel Ruben (eds.), Issues in Marxist Philosophy, vol. 3: Epistemology, Science, Ideology, 24—173. Sussex, England: Harvester Press. Утверждается, что понимание Марксом идеологии было намного яснее в «Капитале», чем в более ранних его произведениях. Опровержение этого тезиса со стороны Стива Баттерса и Кэтрин Рассел.

Mermelstein, David. 1970. Economics and Mainstream Radical Critiques.New York: Random House. Приводятся радикальные альтернативы традиционной экономике.

Mills, С- Wright. 1962. The Marxists.New York: Dell Publishing. Утверждается, что без марксизма не может быть адекватной социальной науки.

Mullins, Willard А. 1-972. «On the Concept of Ideology in Political Science». American Political Science Review 66 (June), 498—510. Синтез различных интерпретаций идеологии и попытка ее концептуализировать, а также связать с наукой.

Nicolaus, Martin. 1969. «The Professional Organization of Sociology: A View from Below».AntiochReview 29 (Fall), 375—387. Идентифицируются исторические и современные основы консервативного социологического мышления в связи с деятельностью Американской социологической ассоциации.

Ohmann, Richard. 1969. «Ап Informal and Perhaps Unreliable Account of the Modem Language Association of America». Antioch Review 29 (Fall), 329—347. Резюмированная критика и обсуждение радикальных взглядов Американской ассоциации современного языка.

Ollman, Bertell. 1978. «On Teaching Marxism and Building the Movement». New Political Science 1 (Spring-Summer), 7—12. О том, как буржуазная идеология вмешивается в выработку альтернативных моделей мышления, особенно марксизма.

Petras, James. 1965. «Ideology and United States Political Scientists». Science and Society 29 (Spring), 192—216. Идентификация четырех идейных школ в политологии и критика современных буржуазных исследований американской политической жизни.

Pye, Lucian. 1990: «Political Science and the Crisis of Authoritarianism»;. American Political Science Review 84 (March), 3—19. Автор рассматривает модернизацию как причину расширения мировой экономики, наряду с демократическими тенденциями и развитием.

Rabb, Charles. 1968. «Military ‘Software’». The Nation 207 (July 22), 46—48. Критический анализ спонсируемых Пентагоном исследований в области социальных наук.

Radosh, Ronald. 1970. «The Bare-Knuckled Historian». The Nation 210 (February 2), 108—110. Анализ радикального инакомыслия в Американской исторической ассоциации.

Ransome, Harry Howe. 1980. «Being Intelligent About Secret Intelligence Agencies». American Political Science Review 74 (March), 141—148. Обзор двадцати четырех отчетов о деятельности разведки США, включая мемуары бывших агентов и правительственные доклады.

Raskin, Marcus. 1992. «Let’s Terminate the СІА». The Nation 254 (June 8), 776—784. Предложение о ликвидации ЦРУ после «холодной войны» с комментариями Гора Видала, Гэри Стерна, Мортона . Хэлперина и др.

Ross, Dorothy. 1991. The Origins of American Social Science. Cambridge: Cambridge University Press. Прослеживается происхождение и развитие американской социологии в 1865—1929 гг. с намерением «историзировать» американскую социологию, которая работает с моделями, включающими в себе ценности национальной идеологии американской исключительности, объясняющей тенденцию к сциентизму с его прогнозами и контролем над историческим миром и ориентацию на абстракции и количественные методы.

Sherman, Howard. 1972. Radical Political Economy: Capitalism and Socialism from a Marxist-Humanist Perspective. New York: Basic Books. Радикальный синтез капитализма и социализма.

_____. 1987. Foundations of Radical Political Economy. Armonk, New York: M.E. Sharpe. Рассматриваются основы политической экономии, капитализма, этатизма, социализма и коммунизма.

Sick, Gary. 1991. October Surprise: America’s Hostages in Iran and the Election of Ronald Reagan. New York: Times Books, Random House. Бывший работник Совета национальной безопасности преодолевает собственный скептицизм в отношении «октябрьского сюрприза» и раскрывает итоги своих исследований, свидетельствующих о том, как команда по выборам Рейгана — Буша в 1980 г. проникла в органы национальной безопасности и вела дела с Ираном таким образом, чтобы американские заложники были освобождены, лишь когда Рейган вступит в должность президента. В данном отчете вскрываются израильские связи и тайные поставки оружия, которое позднее оказалось в руках центрально-американских контрас.

Somit, Albert, and Joseph Tanenhaus. 1967. The Development of American Political Science. Boston: Allyn and Bacon. Прослеживаются дивергентные тенденции в политологии от ее зарождения в XIX в., когда моделью для ее оформления стал немецкий университет.

Spiro, Thomas. 1969. «Science and the Relevance of Relevance». Antioch Review 29 (Fall), 387—403. Обзор радикального инакомыслия в научном сообществе. .

Sternberg, David. 1981. How to Complete and Survive a Doctoral Dissertation. New York: St. Martin’s Press. Полезное руководство для студентов-выпускников.

Sugarman, Albert G. 1968. «Michigan, Che and the CIA». New Republic 159 (November 9), 9—10. Анализируется связь военных разработок в Мичиганском университете с преследованием и гибелью Че Гевары в Боливии.

Surkin, Marvin. 1969. «Sense and Nonsense in Politics». PS 2 (Fall), 573—581. Критический анализ идеологической основы современной политологии.

Sweezy, Paul М. 1970. «Toward a Critique of Economics». Monthly Review 2 (Spring), 1—8, and as Warner Modular Publication Reprint 43, 1973. Книга резко разграничивает маржиналистскую и марксистскую экономику, отдавая предпочтение последней. .

Trilateral Commission. 1975—1978. Task Force Reports, 1—7; The Crisis of Democracy by Michaei J. Crozier, Samuel P. Huntington, and Joji Watanuki: and Task Force Reports, 9—14. New York: New York University Press. Политические доклады ученых и политиков из Японии, Северной Америки и Западной Европы.