Георгий Дерлугьян

Я понял, что снова натворил бед, когда ранней весной 1989 года научный руководитель моей диссертации в Академии наук СССР, выдающийся ученый-африканист с великолепным именем Аполлон Борисович Давидсон, ночью позвонил по телефону в холодную Москву и нежно спросил меня: «Дорогой Георгий Матвеевич (согласно манерам старой санкт-петербургской интеллигенции полагалось даже к студентам вежливо обращаться по имени и отчеству, и, конечно, ни в коем случае как к «товарищу»), мы все знаем, что Вы вовсе не цените собственную жизнь и карьеру. Но, умоляю, объясните, почему Вы не цените МОЮ жизнь и карьеру?»

Надо сказать, что после моего недавнего возвращения из Мозамбика, где я два года был переводчиком с португальского и суахили, в академических кругах моё здравомыслие ставилось под вопрос. Очевидно, моей тогдашней репутации не способствовали ни партизанская борода на юном лице, ни тропический загар не по сезону, ни камуфляжные штаны с огромным количеством удобных карманов, ни тем более слухи о том, что, выполняя полевые исследования для диссертации, я чуть не заработал орден Красной Звезды (посмертно) в столкновении с местными контрас, которых поддерживал режим апартеида. Но поскольку я выжил, наград у меня не было, только слухи. Советское участие в региональных конфликтах холодной войны всегда официально отрицалось. По крайней мере, теперь уже была диссертация о «социальных аспектах партизанских войн в Южной Африке». Вежливые расспросы со стороны коллег, однако, заходили не дальше, чем «и многих Вы там убили?» По-настоящему уважаемые ученые изучали, конечно, Италию эпохи Возрождения. Но кто-то ведь должен был изучать современную Африку, верно?

Именно моя диссертация на тему современных проблем Африки неожиданно (или я просто был наивным юнцом?) вызвала вопросы у самого верховного ЦК. Они получили мои черновики от бдительного или просто осторожного редактора журнала и, по словам встревоженного и расстроенного профессора А. Б. Давидсона, теперь были «весьма сердиты».

Но кем были эти «они»? И чем я заслужил их громогласные обвинения в «злостном, если не злонамеренном, преувеличении трудностей социалистической ориентации в условиях новых независимых государств Африки»?

"Почему едва грамотные «народные массы», получившие в лучшем случае кое-какое образование в миссионерских школах, вообще слушали интеллигенцию, призывающую их сопротивляться колониализму, империализму, «феодальным обскурантистским элементам»?"

Если мне и стоит в чём-то признаться, так в этом: да, я поставил под вопрос вещи, которые до этого считались очевидными. Моя диссертация должна была объяснить, почему Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) (Frente da Libertação de Moçambique — FRELIMO) принял марксизм-ленинизм в качестве идеологии и организационной модели во время антиколониальной войны в 1960-х годов. Мне было правда интересно, как африканские крестьяне интерпретировали революционные дискурсы своих образованных на Западе лидеров вроде Эдуарду Мондлане, доктора философии по социологии из Северо-Западного университета Чикаго. Почему едва грамотные «народные массы», получившие в лучшем случае кое-какое образование в миссионерских школах, вообще слушали интеллигенцию, призывающую их сопротивляться колониализму, империализму, «феодальным обскурантистским элементам» (то есть их собственным «племенным вождям» – там, где (и я мог это доказать) никогда не существовало никаких племён) и присоединяться к вооружённой борьбе за национальную независимость, социализм и прогресс?

Подобные политические лексики неизбежно претерпевали занятные превращения при переводе на африканские языки. Даже в достаточно литературном суахили слово «социализм» обычно приходилось либо транслитерировать фонетически как usoshalismi, либо передавать более метафорически как ujamaa, буквально «сообщественность» или что-то вроде shamba la ushiriki, «совместно культивируемое поле», «общее благо». Слово «империализм» (ubeberu), как говорилось в наших методичках, было произведено от mbuzi, что значит «козёл» — прямолинейное оскорбление вроде испанского cabrones. Африканская служба «Радио Москвы» соревновалась с «Голосом Америки» и ВВС в изобретении и распространении подобных неологизмов среди своих аудиторий. А что тогда происходило при дальнейшем переводе уже на бесписьменные местные языки народностей маконде, ньюнгве или чева?

Однако каким-то образом крестьяне северной части Мозамбика (хотя по какой-то непонятной пока причине не далее тех мест) восприняли призывы ФРЕЛИМО и героически мобилизовались для национально-освободительной войны. Несомненно, здесь требовалось объяснить что-то очень важное. Так я открыл для себя два известных понятия из работ Джеймса Скотта — «моральную экономику крестьянина» и «скрытые транскрипты».

В ЦК мою диссертацию обвинили в опасной наивности или же, что ещё хуже, потенциальной ереси из-за того, что обращение кого-либо в марксизм-ленинизм ставилось в качестве исследовательского вопроса. Что вообще требовалось объяснять, если, согласно девизу Партии, «наши идеи всесильны, потому что они верны»? Стоило только «свету идей Великой Октябрьской Революции» достичь наиболее отдалённых уголков Африки, как люди там должны были естественным образом присоединиться к «историческому маршу человечества к освобождению и прогрессу». Это было довольно религиозной интерпретацией идеи, которая появилась в середине XIX века как теория научного социализма.

Более того, «они» из Центрального Комитета оказались конкретной аппаратной группировкой, ответственной за политику Международного отдела ЦК КПСС по отношению к прифронтовым Анголе и Мозамбику. На первый взгляд они могли бы показаться ортодоксальными коммунистами, какими, возможно, иногда определённой мерой себя и считали. Но также они были бюрократами, вовлечёнными во внутреннюю борьбу с другими влиятельными органами сверхдержавы: международной разведкой КГБ, военными, дипломатами, экономистами из Госплана. У меня уже был некоторый опыт подобных войн между ведомствами.

За год до того, в 1988 году, ещё в Мозамбике меня ненадолго назначили переводчиком советской делегации, прибывшей для планового возобновления договоров международной помощи. Главой делегации был весёлый, мясистый и краснолицый товарищ П-ов, который за всю свою жизнь ни разу не был в Африке. Он был высокопоставленным чиновником одного из экономических министерств в Москве с нелегким для понимания титулом зам. зав. подотдела чего-то в районах Крайнего Севера. Поездка в Мозамбик для него была хорошо оплачиваемой туристической вылазкой.

Согласно протоколу, во время переговоров глава советской делегации сидел посредине длинного стола из красного дерева прямо напротив Его Превосходительства Товарища Премьер-министра Народной Республики Мозамбик, к которому забавным образом следовало обращаться одновременно по обоим званиям. Премьер, как принимающая сторона, открыл переговоры длинным изложением того, сколько смертей и разрушений «причинил нашей Pátria revolucionária» южноафриканский режим апартеида в ходе непровозглашённой войны, подло ведущейся руками их местных марионеток, вооружённых бандитов. (Официальное обозначение внутреннего вооружённого повстанческого движения, которое действительно поддерживалось белыми родезийцами и позже южноафриканцами. Через пару лет те же самые bandidos armados, или Resistência Nacional Moçambicana, будут заседать в парламенте вместе с тогда уже экс-марксистской ФРЕЛИМО в результате договорного перехода к демократии и рынку.)

Высокий советский представитель, вздыхая с симпатией, прилежно записывал количество сожжённых школ, больниц, подорванных мостов, транспорта и других потерь. Где-то через пятнадцать минут премьер закончил свой перечень финальным словом: «Вот почему мы просим наших великих советских союзников и интернационалистских сторонников в нашей борьбе увеличить объём помощи на последующий период до общего размера в…» Большое число было озвучено в долларах США. Будучи любопытным молодым переводчиком, я знал, что на другом этаже того же здания уже сидела вашингтонская делегация МВФ, у которой премьер просил ещё большего стабилизационного кредита. Вскоре в Мозамбике начнётся и, по крайней мере согласно стандартам МВФ, успешно произойдёт рыночная реорганизация. Но пока что правительство находилось в отчаянных поисках иностранной помощи.

Глава советской делегации, которого застала врасплох его очередь говорить, пожевал губы и начал ответную реплику широкой и щедрой улыбкой. Я приготовился синхронно переводить на португальский, но вдруг неожиданно получил буквальный удар слева. Второй номер в нашей делегации, заметно перегруженный работой мужчина среднего возраста с нездоровым зелёным цветом лица, копавшийся в толстой папке с документами, пнул под столом мою ногу. С абсолютно невозмутимым выражением лица и сквозь сжатые зубы он приказал мне:

— Не переводите. Глава делегации несет чушь.

— Но я ведь должен что-то сказать, — удивлённо прошептал я.

— Говорите о гласности, перестройке и новом гуманистическом мышлении Горбачёва.

Между тем, товарищ П-ов остановился и дружелюбно кивнул мне, ожидая перевода своего ответа. Рубашка тут же прилипла к моей мокрой спине. Я почувствовал, как все глаза повернулись в мою сторону. Если меня поймают на некорректном переводе переговоров такого уровня, это будет концом моей карьеры или ещё хуже? Однако в то мгновение инстинкт подсказал мне следовать приказам настоящего начальника советской делегации. Глядя на медленно крутящийся вентилятор под потолком, я пустился в дикую импровизацию: «Как сказал в своей недавней речи товарищ генеральный секретарь Михаил Горбачёв, сегодня всё человечество объединяют совместные цели выживания…»

Судя по их ошеломлённым взглядам, премьер-министр и особенно его очень умный помощник, молодой индо-португалец, присоединившийся к революции после провозглашения независимости, разгадали игру. Но они также поняли, что дело не просто в моём переводе, и не подали виду. Единственным человеком в зале, не понимающим, что происходит, был товарищ П-ов. Он продолжил свою речь, в то время как моё сердце выскакивало из груди: «Чёрт, что же мне говорить дальше?!»

Я, честно, не могу сказать, сколько длилось это испытание. Час, два? Наконец объявили перерыв. Я встал, держась за стол, и на дрожащих ногах вышел в коридор, где усталый аппаратчик с землистым лицом поджидал меня с открытой пачкой сигарет: «Закуривай, заслужил! Ты только что спас Родину от существенной затраты и политической проблемы, которую мы уже не можем себе позволить».

Потом он похлопал меня по плечу и по-отцовски добавил: «Ты быстро соображаешь. Какого чёрта ты делаешь в своей пыльной академии? Давай устроим тебя в аппарат. В течение года бесплатно получишь квартиру в Москве, неплохой льготный пакет, позже машину, если захочешь. Иногда бывает много бумажной работы, в том числе по ночам и на выходных. Но ты молодой и справишься. Только одно большое условие. С первого дня ты должен привыкнуть жить с идиотом прямо над тобой. Это всё для блага нашей великой страны».

Этот урок житейской мудрости от патриотичного ответственного бюрократа содержал проницательную подсказку по поводу моего затруднительного положения в отношении вышестоящих лиц. Нет, я вовсе не носил венка принципиального антисоветского диссидентства! В свои молодые годы я, пожалуй, был просто слишком любопытным и непочтительным для того, чтобы играть предписанную социальную роль в советских институциях. Моим настоящим нарушением и карьерным препятствием была плохая совместимость с иерархией очень осторожных, хитрых и в основном скучных старших, многие из которых застали ещё времена сталинизма.

Небольшой инцидент, случившийся незадолго до скандала с моей диссертацией, должен был заранее пробудить мою бдительность. Как-то раз я явился в институт довольно поздно в понедельник утром (что там было делать до заседания кафедры, как не пить чаи?). Меня первой поприветствовала добрейшая седовласая Руфина Рудольфовна, ученый секретарь по исследованиям, выглядевшая обеспокоенной: «Георгий Матвеевич, ну где Вас носит? Прямо сразу после 9 утра заходил лично директор института и спрашивал именно ВАС. Нет, не сказал, зачем, просто потребовал немедленно вызвать Вас в свой кабинет. Так что ступайте. Только ради бога, постарайтесь не говорить ничего дерзкого! А лучше вообще молчите и только слушайте».

Перекрестила меня на удачу и отправила в кабинет к начальству. Кстати, когда я сейчас посещаю Москву, я вижу там того же нерушимого директора института, который до сих пор удерживается на своей должности спустя все эти годы. Он приветствует меня как блудного сына и просит передать список моих академических публикаций на разных языках, чтобы украсить общие выходные отчёты института и индекс цитирования. Но в начале 1989 года было по-другому.

Мне пришлось шесть часов ждать в приёмной директора, пока неприступного вида секретарша шумно печатала его письма и официальные приказы на огромной электрической печатной машинке, сделанной в ГДР. В конце дня мне наконец сообщили, что директор уехал на заседание в Президиум Академии Наук и уже сегодня не вернется. Со мной будет говорить его заместитель — младший, высокого роста латиноамериканист в щеголеватом западном костюме, привезенного, видимо, из Финляндии. Он посмотрел на меня сквозь модные очки-авиаторы и начал с неожиданного извинения:

— Давайте не будем считать наш институт консервативным. Он скорее, эээ… похож на болото. Наш многоуважаемый Академик Б. целую жизнь писал об английской буржуазной революции, но туманный Альбион видел разве что по телевизору. Не менее уважаемая член-корреспондент З. оставила свой след в мировой исторической науке, изучая Византийскую империю, но, очевидно, никогда не проводила там полевой работы. На последнем собрании она поинтересовалась, зачем Вас нужно отпускать в Мозамбик? А сейчас ещё это письмо из Парижа… Честно скажите, как Вы это устроили?

— Какое письмо? — честно поинтересовался я.

— Ну, бросьте! Приглашение давать выступления на тему Ваших африканских эскапад. Хватит притворяться. Видный французский антрополог-марксист М. лично пишет нашему директору и приглашает в Париж, оплачивая все расходы, не любого главу отдела и даже не младшего научного сотрудника, а [шипя и пародируя французский акцент] «votre chercheur», что значит – ВАС, аспиранта! Вы понимаете, что это просто неприлично?! Как Вы после этого будете смотреть в глаза старшим коллегам?

И тут до меня дошло. Наверняка это устроил Мишель – французский исследователь, с которым я подружился в Мозамбике. Нас обоих интересовали те же вопросы образования государств, национализма на многих разных уровнях, и политического насилия. Вдобавок он был пламенным троцкистом, но опустим этот компрометирующий факт. К счастью, Мишелю хватило смекалки дать подписать письмо своему руководителю отдела, выдающемуся марксистскому антропологу с достаточно приемлемой академической репутацией в Москве. Подобно многим троцкистам на родине Великих Революций, Мишель также был заядлым французским националистом. Он с ужасом и возмущением воспринял мою первую публикацию на английском в американском журнале. Чтобы восстановить нарушенный баланс, Мишель лично перевёл с моих черновиков на португальском резюме диссертационной главы о РЕНАМО, мозамбикских «контрас». А потом он организовал мне приглашение в Париж, на встречу с французскими африканистами и своими товарищами по троцкистскому IV Интернационалу, как он выражался, «настоящими марксистами-ленинцами». Что если бы я и правда туда поехал?

В тот раз я легко отделался, и всю эту историю в конце концов тихо забыли. Наш директор, показав высокий класс номенклатурного маневрирования, ответил Парижу, что, к сожалению, они получили неправильную информацию. Никакой Георгий Дерлугьян в институте никогда не работал. Строго говоря, это было правдой. Я был аспирантом, последипломным студентом.

Однако работники ЦК люди куда серьезнее. В семь часов утра меня разбудила хозяйка квартиры, у которой я снимал комнату, и, кутаясь в халат, сказала: «К тебе тут правительственный курьер! Требует расписаться лично за доставку пакета».

На большом бледно-голубом конверте был отпечатан внушительный логотип:

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Центральный Комитет

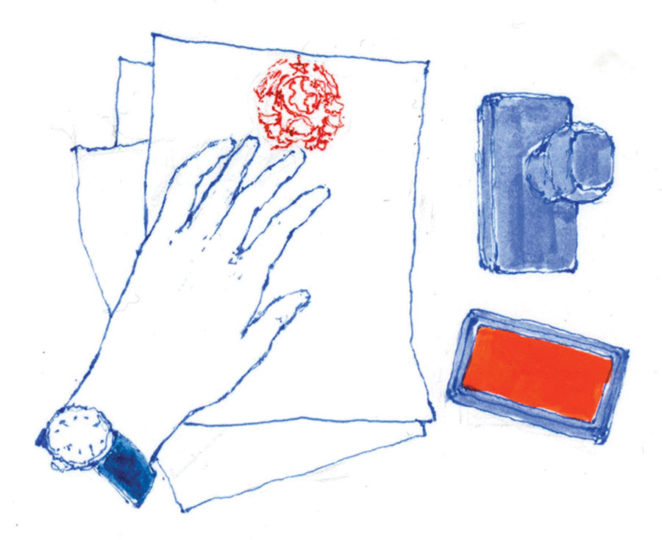

Внутри находился напечатанный на фирменном бланке и отштампованный лист бумаги. Письмо предписывало мне явиться в определённое время по адресу в историческом центре Москвы. Это была не штаб-квартира ЦК, а место поблизости.

Там за типично монументальным столом, покрытым зеленым сукном (запятнанным чернилами в том месте, где в старые времена, должно быть, стояла чернильница), сидел мужчина со строгим видом, державший перед собой копию моей статьи, представленной для публикации. Фактически на каждой странице фразы и целые абзацы были аккуратно выделены красным карандашом — так аккуратно, что это точно было сделано с помощью линейки. Мужчина кратко предложил мне сесть и начал с фразы, которая не обещала ничего хорошего: «Мы хотели бы услышать Ваши объяснения относительно некоторых вопросов, возникших в ходе прочтения Вашей рукописи».

Итак, я понял, что это должен быть он – мой ранее невидимый и неназванный цензор. Мне когда-то хотелось стать журналистом и писать о международных делах для популярного журнала «Коммунистическая молодёжь». Редактор, энергичная, заядло курящая женщина, вернула мою первую пробную статью об ужасных последствиях войны для африканской дикой природы и с тоном искреннего сочувствия провозгласила вердикт «авторитетного товарища», знакомого с актуальной ситуацией в Мозамбике: «Яркие и в основном правдивые описания. Сейчас ситуация может казаться тяжёлой. Но зачем нам расстраивать ваших молодых читателей?»

Тем не менее я отчаянно хотел работать в журнале и попытался написать ещё одну статью о чём-то, что, по моему мнению, не имело абсолютно никакого отношения к «социалистической ориентации» в Африке. Вместо этого я описал гротескную антикоммунистическую диктатуру престарелого президента Малави Хастингса Камузу Банды. На этот раз меня вызвали к главному редактору. Этот миниатюрный, очень ухоженный и раздражительный, как сиамский кот, грузин осторожно погасил свою серебристую сигарету в хрустальной пепельнице и мягко спросил меня: «Дерлугьян, помогите мне решить. Вы дурак? Или враг, ловко маскирующийся под дурака? Как мы должны понимать вашу историю об этом Малави, где все ждут смерти престарелого лидера, где запрещены джинсы и рок-н-ролл и вместо этого народные хоры поют дифирамбы, а отряды «пионеров» проводят чистки подозреваемых врагов народа? Не является ли это не слишком завуалированными ссылками на определённые периоды недавнего прошлого нашей страны?»

В этот раз я тоже отделался всего лишь испытательным сроком. Главный редактор закончил разговор с, как мне показалось, озорным блеском в глазах: «Поскольку вы оказались совершенно неспособны писать о Восточной Африке ничего публикабельного в легальной советской печати, мы отправляем вас в Западную Сибирь. Попробуйте написать что-нибудь более оптимистичное о летних бригадах студентов-добровольцев, которые помогают строить дома для раненых воинов-интернационалистов, возвращающихся из Афганистана».

Само собой, это задание я тоже провалил. Группа молодых сандинистов из Никарагуа, которые изучали инженерное дело в известном технологическом университете в Москве, остановили мое интервью и с горечью спросили меня по-испански: «Compañero, если вся эта дезорганизация, пьянство и коррупция, которые мы наблюдаем на этой строительной площадке, действительно социалистическая плановая экономика, то за что мы сражаемся и умираем в нашей стране?»

"В глобальном видении, которого придерживался мой цензор, это была всего лишь очередная битва в холодной войне против американского империализма, и мы все должны были подчиняться линии партии."

Таким образом, у меня должно было быть достаточно личного опыта, чтобы понять, что беседа в ЦК закончится плохо. Поставленные мне вопросы в основном были риторическими, а иногда и совершенно глупыми. Единственной неожиданностью было то, что «авторитетный товарищ» на самом деле не был знаком с историей Мозамбика или действительным устройством португальского колониализма. И ему не было до этого дела. У него была линия партии — которая была линией его отдела — казавшаяся мне довольно фантастической. Мне же было больно за то, что страна рушилась перед моими глазами. В отличие от него, я своими глазами видел сожжённые деревни, изуродованных женщин и мёртвых детей. Я был знаком и с множеством достойных и преданных делу людей, которые когда-то действительно верили в независимость своей страны и социалистическое развитие. Но в глобальном видении, которого придерживался мой цензор, это была всего лишь очередная битва в холодной войне против американского империализма, и мы все должны были подчиняться линии партии. Или же это была линия его отдела?

Наш разговор закончился криком. В ответ на моё упорное нежелание признать вину и попытки парировать, объясняя моё видение реальной ситуации, мужчина, державший мою рукопись в руках, наконец сказал:

— Хорошо. Может быть, Вы такой умный и далеко пойдете. Но помните: пока я сижу в этом кресле, Вы не опубликуете ни слова в Советском Союзе, а карьерные двери перед Вами закроются. Что скажете на это?

— Я скажу, что в старости я буду рассказывать истории о нашем разговоре своим внукам, и они спросят: «Дедушка, а что такое ЦК?»

— Вон отсюда!!!

В действительности я не был таким безрассудным храбрецом. В конце концов, на дворе стоял потрясающий все основы 1989 год. Берлинская стена падёт через несколько месяцев. Но партийная машина всё ещё работала так, будто ничего не происходило, хотя они наверняка чувствовали себя гораздо более обеспокоенными, чем кто-либо другой.

Кроме того, за пару дней до этого я решился подготовиться к посещению ЦК и сам постучался в дверь Первого отдела, за которой, как все знали, сидел куратор КГБ по нашему академическому институту. Меня поприветствовал любопытным взглядом похожий на дипломата человек в гражданском, которому едва ли удавалось скрывать свою осанку карьерного офицера. Вероятно, он просто убивал время в перерыве между иностранными заданиями. На мой вопрос о возможных последствиях появления моих статей в научных журналах Франции и Америки он рассмеялся и указал на тяжелый сейф в углу своего кабинета: «Ну, даешь! Значит, обошёлся без публикации для начинающих в материалах какой-нибудь весенней конференции молодых ученых в Педагогическом институте Воронежа, тираж 100 экземпляров? И вместо этого подался сразу в Париж и Нью-Йорк? Вот оно, наше следующее поколение! Конечно, я в курсе. Вообще-то, здесь в сейфе позади меня лежит подробная инструкция, как нам быть с такими умниками. К счастью для тебя, на прошлой неделе пришла ещё одна инструкция, которая отменила целую кучу предыдущих инструкций. Поэтому ничего не будет, по крайней мере с моей стороны. Теперь у нас гласность и перестройка, так ведь?»

Годом позже, в 1990-м, тот же служащий увидел меня в коридоре института и с незабываемой прямотой посоветовал: «У тебя ведь есть приглашение на работу в Америке? Уе...й отсюда, пока всё не х...сь. Я подпишу твою выездную визу».

Получение выездной визы и заветного билета «Аэрофлота» в Нью-Йорк посреди хаоса последних дней Советского Союза, невероятный переход на новое место в Центре имени Фернана Броделя в Бингемтонском университете по приглашению Иммануила Валлерстайна, явившегося как Deus ex machina, — это все уже из другой истории, равно как и последующие столкновения с гораздо более тонкими и эффективными американскими версиями академической цензуры: «Жаль, он не оказался среди финалистов для этой должности» и «проект слишком далёк от проблематики и подходов, составляющих сегодня мейнстрим дисциплины…» Но что жаловаться, в конце концов всё сложилось очень хорошо. Помогли все-таки советские навыки выживания, приобретенные на разных континентах.

И все-таки, среди самых важных академических почестей, когда-либо мной полученных, были прощальные слова моего многострадального научного руководителя Аполлона Борисовича Давидсона: «Всё, за что меня впоследствии хвалили, сначала подвергалось критике. Пусть Ваша жизнь будет другой».

И, конечно же, то светлое майское утро на следующий день после проработки в ЦК, когда в коридорах института меня приветствовали едва не как интеллектуального героя. И даже сам Арон Яковлевич Гуревич, гордость и совесть нашего Института, всемирно известный исследователь средневековья. К тому времени плохо видевший, он двигался медленной величественной походкой в сопровождении коллег и своих учеников. Я вежливо отошёл к стене, уступая дорогу, когда кто-то прошептал на ухо старому мэтру: «Тот самый африканист, чья диссертация... в ЦК». Аарон Яковлевич медленно повернулся, как супертанкер, и направился ко мне с протянутой для рукопожатия рукой: «Поздравляю, молодой человек!» Скорее всего, Гуревич не знал, о чём была моя диссертация. Но какая разница, если критиковали в самом ЦК? Наверняка заслуженно.

Перевел Роман Дрямов по публикации: Derluguian, G., 2017. "Straying From the Party Line. In: Jacobin. Avilable 02.02.2018 at: [link].