Предостережение

Если охранный рэкет есть организованная преступность в ее наиболее упорядоченном виде, то ведение войны и государственное строительство – по сути, тот же охранный рэкет, только узаконенный – вполне можно квалифицировать как важнейшие примеры организованной преступности. Отнюдь не клеймя всех генералов и государственных деятелей как убийц или воров, я, тем не менее, настаиваю на полезности этой аналогии. По крайней мере, в европейском опыте нескольких последних веков изображение военных и государственных деятелей как силовых корыстных предпринимателей гораздо больше соответствует фактам, нежели основные альтернативы, вроде общественного договора, открытого рынка, на котором военачальники и политики предлагают свои услуги заинтересованным потребителям, или же общества, чьи общие нормы и ожидания порождают правление того или иного свойства.

Последующие размышления лишь иллюстрируют аналогию между ведением войны и строительством государства c одной стороны и организованной преступностью с другой, почерпнутую из нескольких столетий европейского опыта, и предлагают предварительные аргументы относительно принципов изменения и разнообразия, лежащих в основе этого опыта. Истоки моих размышлений лежат в современных проблемах: тревогах по поводу возрастающей разрушительности войны, растущей роли великих держав в качестве поставщиков вооружений и военной организации в бедные страны, а также увеличивающееся значение военного правления в этих странах. Их истоки – в надежде, что правильно осмысленный европейский опыт поможет нам понять происходящее сегодня и, возможно, даже что-то предпринять.

Третий мир двадцатого века нисколько не похож на Европу шестнадцатого или семнадцатого века. Мы также никоим образом не можем предсказывать будущее стран третьего мира исходя из прошлого европейских стран. Тем не менее, вдумчивое исследование европейского опыта может сослужить нам хорошую службу. Оно покажет, что принудительная эксплуатация сыграла большую роль в создании европейских государств. Оно также продемонстрирует, что народное сопротивление принудительной эксплуатации заставило потенциальных носителей власти неохотно допустить защиту народных прав и согласиться ограничить собственный произвол. Следовательно, оно поможет нам устранить неявные ошибочные сравнения между сегодняшним третьим миром и вчерашней Европой. Это исследование облегчит понимание того, чем именно сегодняшний мир отличается от вчерашнего и что, исходя из этого, мы должны объяснить. Оно может даже помочь нам объяснить военную организацию и военные действия по всему миру, которые принимают ныне угрожающие размеры. Хотя я, возможно, и буду доволен результатом, ничего особо грандиозного не обещаю.

Этот очерк, следовательно, о роли организованных средств насилия в развитии и изменении тех своеобразных форм правления, которые мы называем национальными государствами: сравнительно централизованных, дифференцированных организаций, чьи наделенные властью представители более-менее успешно претендуют на контроль над главными концентрированными средствами насилия внутри популяции людей, обитающих на обширной, сплошной территории. Основная мысль этой работы произрастает из исторических работ по формированию национальных государств в Западной Европе, особенно французского государства начиная с 1600 года. Однако мы сознательно несколько отойдем от работ по истории, чтобы, обернувшись, более пристально поглядеть на проблематику с теоретической точки зрения. Данные тезисы сопровождаются лишь несколькими иллюстрациями, едва ли заслуживающими называться доказательствами.

Точно так же, как путешественник через несколько дней пути переупаковывает наспех собранный рюкзак – выбрасывая лишнее, укладывая вещи по их важности и уравновешивая поклажу – я перепроверил мой теоретический багаж, чтобы двигаться дальше; настоящая проверка новой поклажи возможна только на новом участке тропы. Его видоизмененная формулировка делает акцент на взаимозависимости военного и государственного строительства и аналогии между этими процессами, а также на явлении, которое, когда оно менее успешно и меньше по масштабам, мы называем организованной преступностью. Я утверждаю, что война создает государства. Также я утверждаю, что бандитизм, пиратство, соперничество преступных группировок, поддержание правопорядка и война – все они принадлежат к одному и тому же континууму явлений. И, наконец, я утверждаю в отношении исторически ограниченного периода, когда национальные государства стали доминирующей организацией в странах Запада, что меркантилистский капитализм и государственное строительство усиливали друг друга.

Двусмысленная защита

В современном американском языке, слово «защита» обладает двумя контрастными смыслами. Один из них является утешительным, другой – зловещим. В одном звучании слово «защита» вызывает образы убежища, предоставленного сильным другом, крупного страхового полиса или прочной крыши. В другом звучании оно вызывает образ рэкета, когда местный гангстер заставляет торговцев выплачивать ему дань и таким образом избегать ущерба, который он сам же угрожает им нанести. Разница между ними, конечно, является вопросом степени: угрожающий адом и вечными муками священник, вероятно, собирает пожертвования от своих прихожан только потому, что они верят в предсказанные им адские муки для неверующих; а наш районный гангстер может быть и в самом деле, как он утверждает, лучшей гарантией свободной от полицейского вмешательства работы борделя.

Какой именно из образов слово «защита» вызывает в сознании, зависит главным образом от вашей оценки реальности и внешнего проявления угрозы. Тот, кто производит как опасность, так и, за соответствующую цену, защиту от нее, является рэкетиром. Того, кто обеспечивает необходимую защиту, но обладает незначительным контролем над появлением опасности, можно квалифицировать как законного защитника, особенно если назначенная им цена не превышает цен его конкурентов. Тот, кто предоставляет надежную и недорогую защиту как от местных рэкетиров, так и от внешних налетчиков, делает наилучшее предложение.

Апологеты отдельных правительств и правительства вообще обычно утверждают, что именно эти правительства обеспечивают защиту от локального и внешнего насилия. Они утверждают, что цены, которые правительства назначают за свои услуги, едва покрывают расходы на защиту. Они называют людей, которые жалуются на установленные цены защиты «анархистами», «подрывными элементами» или и теми и другими сразу. Но рассмотрим определение рэкетира как того, кто вначале создает угрозу, а затем занимается ее устранением. Предоставление правительствами защиты, в соответствии с этим стандартом, часто квалифицируется как вымогательство. Если угрозы, от которых данное правительство защищает своих граждан, являются мнимыми или следствием его собственной деятельности, то правительство организовало охранный рэкет. Поскольку сами правительства обычно симулируют, стимулируют или даже фабрикуют угрозы войны извне, и поскольку их репрессивная деятельность и изъятие ими ресурсов зачастую представляют собой наибольшую непосредственную угрозу жизнедеятельности граждан, многие правительства ведут себя, по сути, так же, как рэкетиры. Разница, конечно, есть: рэкетиры, исходя из общепринятого определения, не обладают ореолом святости, в отличии от правительств.

Каким образом сами рэкетирские правительства приобретают авторитет? Этот вопрос реальных фактов и этики является одной из старейших головоломок политического анализа. Тем не менее, вернувшись к Макиавелли и Гоббсу, политические аналитики признали: правительства, что бы они ни делали, на самом деле организуют и, где это возможно, монополизируют насилие. Не имеет большого значения, возьмем ли мы насилие в узком смысле – как ущерб, причиненный людям и вещам, или в широком смысле – как насилие над желаниями и интересами людей; по любому из этих критериев, правительства отличаются от других организаций своим стремлением монополизировать сконцентрированные средства насилия. Более того, различие между «законным» и «незаконным» принуждением на самом деле не имеет никакого значения. Если мы согласимся, что легитимность зависит от соответствия абстрактному принципу или от согласия управляемых (или от обоих сразу), эти условия могут послужить обоснованием, и, возможно, даже объяснением тенденции к монополизации силы; они не противоречат фактам.

В любом случае, очаровательно циничное толкование легитимности у Артура Стинчкомба гораздо более эффективно служит целям политического анализа. Легитимность, согласно Стинчкомбу, мало зависит от абстрактного принципа или согласия управляемых: «Люди подвластные обычно не так важны, как другие, наделенные властью лица» [1]. Легитимность делает вероятным содействие власть имущих друг другу. И я бы добавил, что прочие органы власти куда вероятнее поддержат решения оспариваемой власти, если та контролирует значительную силу; это общее правило проистекает не только из страха возмездия, но и из желания сохранять среду стабильной. Данное правило подчеркивает важность для власти обладания монополией на принуждение. Тенденция к монополизации средств насилия придает внушительность охранным притязаниям правительств, будь то в утешительном, либо в более зловещем смысле этого слова, так что перед ними становится трудно устоять.

Честное признание главной роли принуждения в деятельности правительства не требует от нас веры в то, что авторитет правительства опирается «только» или «в конечном счете» на угрозу насилия. Оно также не влечет за собой вывода, что единственной услугой правительства, является предоставление защиты. Даже когда использование правительством силы требует больших издержек, некоторые люди могут также решить, что другие услуги правительства перевешивают издержки согласия с его монополией на насилие. Признание важности принуждения открывает путь к пониманию развития и изменения форм правления.

Вот предварительный обзор общей идеи: стремление власть предержащих к войне вовлекало их волей-неволей в изъятие у контролируемого ими населения ресурсов для ведения войны и в поощрение накопления капитала своими кредиторами. Война, изъятие и накопление капитала взаимодействовали, формируя европейское государственное строительство. Конечно, правители занимались этими тремя важными делами не для того, чтобы создавать национальные государства – централизованные, дифференцированные, автономные масштабные политические организации. Они также, как правило, не предвидели, что из войны, изъятия и накопления капитала возникнут национальные государства.

Вместо этого люди, которые контролировали сложившиеся европейские государства и государства формирующиеся, воевали, чтобы сдержать или одолеть своих конкурентов и, таким образом, воспользоваться преимуществами власти в пределах надежно защищенной или расширяющейся территории. Чтобы вести войну более эффективно, они пытались найти больше капитала. В краткосрочной перспективе они могут приобрести этот капитал путем завоеваний, за счет продажи своих активов, либо путем принуждения или изъятия средств у капиталистов. В долгосрочной перспективе эти стремления неизбежно вовлекали их в установление регулярных отношений с капиталистами, которые могли бы предоставить и организовать кредит, и в создание той или иной формы регулярного налогообложения людей и форм деятельности, находящихся в их сфере управления.

По мере развития процесса у строителей государства выработался устойчивый интерес к поощрению накопления капитала, иногда в виде прямых прибылей от капиталовложений в свои собственные предприятия. Различия в условиях собирания налогов, в дороговизне конкретного вида вооруженных сил, в требуемой интенсивности ведения войны, необходимой, чтобы сдержать конкурентов, и так далее сформировали основные различия в формах европейских государств. Все начиналось со стремления монополизировать средства насилия на ограниченной территории, прилегающей к исходной базе властвующих групп.

Насилие и правительство

Что отличает насилие, производимое государством, от насилия со стороны кого-то другого? В долгосрочной перспективе достаточно добиться того, чтобы различие между «законным» и «незаконным» принуждением воспринималось как нормальное. В конце концов, государственная бюрократия применяет насилие в большем масштабе, более эффективно, более грамотно, опираясь на более широкое согласие населения и большую готовность к сотрудничеству со стороны властей соседних государств, чем кадры других организаций. Но проходит много времени, прежде чем все эти различия укоренятся. В самом начале процесса государственного строительства множество сторон делят между собой право на использования насилия, практику его регулярного использования для достижения своих целей, или и то и другое сразу. Континуум простирается от разбойников и пиратов до королей и сборщиков налогов, региональных властей и профессиональных солдат.

Нечеткая и гибкая линия между «законным» и «незаконным» насилием возникает при достижении верхних ветвей власти. В самом начале процесса строительства государства множество партий делят право на применение насилия, его действительное применение, или и то и другое вместе. Длительные отношения любви-ненависти между амбициозными творцами государства и пиратами или разбойниками иллюстрируют эту разницу. «За спинами морских пиратов в морях стояли города и города-государства», пишет Ф. Бродель о шестнадцатом веке. «За разбойниками, то есть сухопутными пиратами, маячила постоянная помощь аристократов» [2]. Действительно, во время войны руководители вполне оперившихся государств часто уполномочивали частных лиц нанимать разбойников для совершения набегов на врагов и поощряли регулярные войска к захвату добычи. Ожидалось, что находящиеся на королевской службе солдаты и матросы сами обеспечат себя всем необходимым, грабя гражданское население, осуществляя реквизиции, насилуя, мародерствуя, захватывая трофеи. После демобилизации они обычно продолжали прибегать к тем же методам, но уже без королевской охраны; демобилизованные корабли становились пиратскими судами, демобилизованные войска – разбойниками.

Английская королева Елизавета I и Фрэнсис Дрейк

Но эта линия разграничения может действовать и по-другому: иногда лучшим источником пополнения вооруженных сторонников короля выступает преступный мир. Превращение Робин Гуда в королевского лучника – возможно, миф, но это миф, основанный на правде. Различия между теми, кто использует насилие «законно» и «незаконно», выясняются очень медленно, в процессе, в ходе которого вооруженные силы государства становятся относительно унифицированной и постоянной структурой.

До этого момента, как говорит Бродель, приморские города и земельные аристократы обычно защищают или даже спонсируют флибустьеров. Более того, многие аристократы, не претендующие быть королями, успешно отстаивают право набирать войска и содержать собственные вооруженные дружины. Не обращаясь к этим аристократам с призывом явиться на службу со своими армиями, короли не могли вести войну; но те же вооруженные аристократы могли быть соперниками и противниками короля, а также потенциальными союзниками его врагов. По этой причине до семнадцатого века периоды регентства при детях государей, как правило, были периодами гражданских войн. По той же причине вопрос о разоружении магнатов стоял на повестке дня каждого потенциального строителя государства.

Тюдоры, например, решили эту задачу на большей части Англии. «Величайшим триумфом Тюдоров, – пишет Лоуренс Стоун, – было весьма успешное отстаивание королевской монополии на насилие как в публичной, так и в приватной сфере – достижение, глубоко изменившее не только природу политики, но и качество повседневной жизни. Произошло такое изменение в английских обычаях, которое можно сравнить только с тем, что произошло в девятнадцатом веке, когда рост полицейских сил, наконец, консолидировал указанную монополию и сделал ее эффективной в самых крупных городах и самых маленьких деревнях» [3].

Проведенное Тюдорами разоружение вельмож включало также следующие четыре дополнительные кампании: ликвидацию их крупных личных отрядов вооруженных вассалов, разрушение их крепостей, обуздание привычки прибегать к насилию для урегулирования споров, и противодействие им в организации совместных действий их вассалов и арендаторов. В шотландских и английских марках задача была более деликатной, ибо Перси и Дакры, державшие армии и замки вдоль границы, угрожали короне, но одновременно и создавали, буфер против шотландских вторжений. Тем не менее, они тоже, в конце концов, подчинились общей тенденции.

Во Франции Ришелье начал крупную кампанию по разоружению аристократов в 1620-х годах. Следуя советам Ришелье, Людовик XIII систематически разрушал замки крупных мятежных сеньоров, как протестантов, так и католиков, с которыми его силы вели непрерывную борьбу. Он запретил дуэли, ношение боевого оружия и содержание частных армий. К концу 1620-х годов Ришелье объявил королевскую монополию на применение силы официальной доктриной. Однако прошло еще полвека, прежде чем эта доктрина стала по-настоящему действенной.

«Еще раз в ходе конфликтов, сопровождавших Фронду, можно было наблюдать армии, набранные «грандами». Только последнее из регентств, наступившее после смерти Людовика XIV, не привело к вооруженным восстаниям. К этому времени полностью утвердился принцип Ришелье. Точно так же в Империи после Тридцатилетней войны только территориальные князья имели право вербовать войска и держать крепости. … Повсюду снос замков, высокая стоимость артиллерии, привлекательность придворной жизни, и последующее приручение знати играло свою роль в этом процессе» [4].

К концу восемнадцатого века на большей части Европы монархи имели в подчинении постоянные, профессиональные вооруженные силы, способные соперничать с соседями и намного превосходящие любую другую организованную вооруженную силу на своей собственной территории. Монополия государства на использование крупномасштабного насилия превратилась из теории в реальность.

Однако устранение местных соперников центральной власти создает серьезную проблему. На уровне, превосходящем масштабы небольшого города-государства, монарх не мог управлять населением опираясь только на одни вооруженные силы, он также не мог создать достаточно большой и сильный штат профессиональных государственных служащих, чтобы с его помощью добраться до обычных граждан. До весьма недавнего времени ни одно европейское правительство не приблизилось к полноте связи верхов и низов, достигнутой в императорском Китае. Даже Римская империя не смогла приблизиться к ней. В той или иной форме все европейские правительства до Французской революции опирались на косвенное управление посредством местных магнатов. Магнаты сотрудничали с правительством, не становясь чиновниками в точном смысле этого слова, имели некоторую поддержку правительственных сил и обладали широкими полномочиями в пределах своей территории: юнкера, мировые судьи, сеньоры. Тем не менее, те же магнаты были потенциальными соперниками центральной власти и возможными союзниками мятежного народа.

В конце концов, европейские правительства сократили зависимость от косвенного управления посредством двух затратных, но эффективных стратегий: (а) расширяя сферу действия бюрократического аппарата на локальные сообщества и (б) поощряя создание подчиненных правительству, а не отдельным патронам, полицейских сил, отличающихся от сил военных, и, следовательно, менее полезных в качестве инструмента диссидентствующих магнатов. По ходу дела, однако, все строители национальной власти осуществляли смешанную стратегию: устраняя, подчиняя, разделяя, завоевывая, уговаривая или подкупая – в зависимости от того, какие случаи предоставлялись. Подкуп проявляется в освобождении от налогообложения, создании синекур, установлении правопритязаний на национальную казну, а также ряде других механизмов, ставивших благосостояние магната в зависимость от сохранения существующей структуры власти. В долгосрочной перспективе все это сводилось к масштабному замирению и монополизации средств принуждения.

Защита как бизнес

В ретроспективе умиротворение, кооптация или устранение претенциозных соперников суверена представляется впечатляющим, благородным и дальновидным предприятием, несущим мир людям; однако оно почти с неизбежностью следует из логики расширения власти. Если обладатель власти должен получить выигрыш от предоставления защиты, то для этого его конкуренты должны уступить. Как двадцать пять лет назад об этом высказался экономический историк Фредерик Лейн, правительства занимаются бизнесом по продаже защиты, … хотят этого люди или нет. Лейн утверждал, что сама деятельность по производству насилия и контролю над ним способствует укреплению монополии, потому что конкуренция в этой сфере, как правило, повышает расходы, вместо того чтобы их снижать. Как он полагает, производство насилия обладает большой экономией на масштабе.

Исходя из этого, Лейн различал (а) монопольную прибыль, или дань, достающуюся собственникам средств производства насилия как результат разницы между издержками производства и ценой, выставляемой «клиентам», и (б) охранную ренту, достающуюся тем клиентам – например, купцам – которые смогли получить эффективную защиту от внешних конкурентов. Лейн, весьма наблюдательный историк Венеции, особо отмечает случай правительства, приносящего охранную ренту своим купцам, намеренно нападая на их конкурентов. Адаптируя схемы Лейна, Эдвард Эймс и Ричард Рапп заменили используемый Лейном термин «дань» вполне подходящим словом «вымогательство». В этой модели грабеж, принуждение, пиратство, разбой и рэкет проживают в одном доме со своими прямыми кузенами из ответственного правительства.

Вот как работает модель Лейна. Если бы государь создал достаточную военную силу, способную сдерживать внешних врагов и удерживать в подчинении подданных за 50 мегафунтов, и при этом смог собрать с подданных 75 мегафунтов налогов, то он получил бы дань в (75 – 50) = 25 мегафунтов. Если бы 10-фунтовая доля этих налогов, выплачиваемых одним из купцов-подданных государя, предоставила ему гарантированный выход на мировые рынки при том, что иностранные конкуренты заплатили своим государям 15-фунтовые доли, то купец также получил бы охранную ренту в (15-10=) 5 фунтов в силу большей эффективности его государя. Это рассуждение только степенью и масштабом отличается от рассуждений преступников, располагающих средствами насилия, а также их клиентов. Трудовой рэкет (при котором, например, судовладелец избегает проблем с докерами путем своевременных выплат местному боссу профсоюза) работает по точно такому же принципу: профсоюзный босс получает дань и следит за тем, чтобы докеры не бастовали. Таким образом, судовладелец избегает забастовок докеров и остановок в работе, с которыми сталкиваются его конкуренты.

Лейн указал на различное поведение, которого можно было бы ожидать от руководящих кадров предоставляющего защиту правительства, контролируемого.

1. Гражданами в целом.

2. Одним самовластным монархом.

3. Самими этими руководящими кадрами

Если сами граждане осуществляют эффективный контроль над правительством – O далекий идеал! – то мы могли бы ожидать, что правительство минимизирует охранные издержки и дань, максимизируя таким образом охранную ренту. Единовластный государь, напротив, максимизирует дань, установит издержки на уровне, позволяющем достичь этой максимизации дани, и останется равнодушным к уровню охранной ренты. Если сами руководящие кадры контролируют правительство, они будут стремиться сохранить высокий уровень издержек, максимизируя свою зарплату, максимально увеличивая дань сверх этих издержек, навязывая их подданным государства по самой высокой цене, и, вероятно, останутся безразличными к уровню охранной ренты. Первая модель приближается к джефферсоновской демократии, вторая – к мелочному деспотизму, а третья – к военной хунте.

Лейн не обсуждает очевидную четвертую категорию силы, контролирующей правительство: господствующий класс. Если бы он это сделал, его схема дала бы интересные эмпирические критерии оценки заявлений, что данное правительство является «относительно автономным» – или строго подчинено интересам господствующего класса. Предположительно, подчиненное правительство будет максимизировать монопольную прибыль – доходы господствующего класса, возникающие из разницы между охранными издержками и их ценой, – точно также урегулированная охранная рента вполне соответствует экономическим интересам господствующего класса. Автономное правительство, напротив, будет стремиться максимизировать зарплату своих кадров, а также собственный размер, и будет безразлично к охранной ренте. Анализ Лейна сразу предполагает новые гипотезы и способы их проверки.

Лейн также предположил, что логика ситуации ведет через четыре последовательные стадии общей истории капитализма:

1. Период анархии и грабежа.

2. Стадию, на которой сборщики дани привлекают клиентов и создают свою монополию, борясь за создание эксклюзивных, прочных государств.

3. Стадию, на которой купцы и землевладельцы начинают извлекать из охранной ренты больше выгоды, чем правители из дани.

4. Период (сравнительно недавний), когда технологические изменения начинают превосходить охранную ренту как источник предпринимательской прибыли.

В своей новой экономической истории западного мира Дуглас Норт и Роберт Пол Томас делают вторую и третью стадии – на которых творцы государства создают свою монополию на применение силы и устанавливают права собственности, позволяющие отдельным лицам получать большую часть доходов от своих собственных генерирующих рост нововведений, – поворотным моментом возникновения устойчивого экономического роста. Защита в этот момент вытесняет дань. Если мы признаем, что защищенные права собственности – это главным образом права капитала, и что развитие капитализма также способствовало накоплению средств, чтобы приводить в действие крупные государства, расширение анализа Лейна позволяет постичь глубинные взаимосвязи в совпадении войны, государственного строительства и накопления капитала.

К сожалению, Лейн не в полной мере воспользовался своим собственным открытием. Желая ловко ограничить свой анализ рамками неоклассической теории промышленной организации, Лейн сузил собственное толкование защиты: он рассматривает всех налогоплательщиков как «клиентов» «услуг», предоставляемых правительствами, производящими защиту, отметает возражения идее принудительной продажи и настаивает, что «клиент» всегда обладает выбором – платить или не платить, и принимая последствия неуплаты, он приуменьшает проблему делимости, созданную характером защиты как общественного блага, а также намеренно пренебрегает различием между затратами производства средств насилия в целом и затратами на предоставление «клиентам» защиты с помощью указанных средств насилия. Идеи Лейна задохнулись в ящике неоклассической экономики, вне которого дышится легко и приятно. Неважно, внутри или снаружи ящика, но эти идеи справедливо возвратили экономический анализ правительства к основным видам деятельности, исторически реальных правительств: войнам, репрессиям, защите, разрешению споров.

Совсем недавно Ричард Бин использовал подобную логику применительно к росту европейских национальных государств в 1400-1600 годах. Он обращается к экономии масштаба в производстве эффективной силы, которому противодействует рост издержек в командовании и управлении. Затем он утверждает, что совершенствование артиллерии в пятнадцатом веке (пушки сделали небольшие средневековые крепости гораздо более уязвимыми по отношению к организованной силе) сместило кривую экономии и издержек таким образом, что крупные постоянные армии и централизованные правительства стали выгодны своим властителям. Следовательно, согласно Бину, военные инновации способствовали созданию крупных, затратных, хорошо вооруженных национальных государств.

Говорит история

Вывод Бина не выдерживает исторической критики. Как показывает практика, переход к осадам укрепленных городов с помощью артиллерии, поддержанной пехотой, произошел только в шестнадцатом и семнадцатом веках. Артиллерия действительно совершенствовалась в течение пятнадцатого века, но всем преимуществам артиллерии было успешно противопоставлено изобретение новых укреплений, особенно trace Italienne [бастионной системы укреплений – А.М.]. Эффективная артиллерия появилась слишком поздно, чтобы стать причиной увеличения реального размера государств. (Тем не менее, увеличение стоимости укреплений для защиты от артиллерии дало преимущество государствам, пользующимся более крупной налоговой базой.)

Также не очевидно, что изменения в войне на суше имели то огромное влияние, которое Бин приписывает им. Произошедшее одновременно с ними увеличение важности морской войны вполне могло дать военное преимущество малым морским державам, таким как Голландская республика. Кроме того, хотя многие города-государства и другие микроскопические образования растворились в более крупных политических единицах до 1600 года, такие события, как дробление Габсбургской империи, и такие факты, как устойчивость крупных, но внутренне слабо интегрированных Польши и России, делают сомнительным требование значительного увеличения географического масштаба государства. Короче говоря, как предложенное Бином объяснение, так и его суждение о том, что должно быть объяснено, вызывает исторически обоснованные сомнения.

Тем не менее, лишенная своего технологического детерминизма логика Бина является полезным дополнением логики Лейна, ибо различные военные форматы действительно требуют существенно различных сумм для своего производства и действительно обеспечивают существенно различные диапазоны контроля над оппонентами, внутренними и внешними. После 1400 года европейское стремление к более крупным, постоянным, и более дорогим видам военной организации действительно вызвало впечатляющее увеличение королевских бюджетов, налогов и штатов служащих. После 1500 года или около того государи, которым удалось создать дорогостоящие типы военной организации, действительно были в состоянии завоевывать новые куски территории.

Слово «территория» не должно вводить нас в заблуждение. До восемнадцатого века великими державами были именно морские государства, а война на море оставалась решающим фактором достижения значимой международной позиции. Рассмотрим поименный список Фернана Броделя, включающий последовательные гегемонистские державы капиталистического мира: Венеция и ее империя, Генуя и ее империя, Антверпен – Испания, Амстердам – Голландия, Лондон – Англия, Нью-Йорк – США. Несмотря на то, что Бранденбург-Пруссия представляет собой частичное исключение, только в наше время такие, по сути, континентальные государства, как Россия и Китай, достигли преобладающих позиций в мировой системе государств. Морская война была отнюдь не единственной причиной этого пристрастия к морю. До конца девятнадцатого века сухопутный транспорт был настолько дорогим в Европе, что ни одна страна не могла позволить себе снабжать крупную армию или город зерном и другими важными товарами, не имея эффективного водного транспорта. Правители снабжали крупные внутренние центры, такие как Берлин и Мадрид, только ценой больших усилий и со значительными издержками для своих внутренних территорий. Исключительная эффективность водных путей сообщения в Нидерландах, несомненно, дала голландцам большие преимущества и в мире, и на войне.

Выход к водным пространствам был значимым в еще одном важном отношении. Все эти мегаполисы из списка Броделя были крупными портами, крупными центрами торговли, и обладали выдающейся способностью к мобилизации капитала. И торговля, и капитал служили целям амбициозных правителей. Окольным путем это наблюдение возвращает нас к аргументам Лейна и Бина. Учитывая, что оба они экономические историки, самая большая слабость в их анализе кажется неожиданностью: оба недооценивают важность накопления капитала для военной экспансии. Как Ян де Врис говорит о периоде после 1600 года:

«Оглядываясь назад, можно только удивляться, казалось бы, симбиотическим отношениям, существующим между государством, военной мощью и эффективностью частного сектора экономики в эпоху абсолютизма. За каждой успешной династией стояла группа состоятельных банковских семей. Доступ к ресурсам буржуазии оказался для государей решающим при осуществлении политики государственного строительства и централизации. Государям также был необходим прямой доступ к сельскохозяйственным ресурсам, которые могут быть мобилизованы только тогда, когда производительность сельского хозяйства растет, а кроме того, существует эффективная административная и военная власть, позволяющая обеспечить соблюдение требований князей. Но линии причинно-следственных связей идут и в противоположном направлении. Успешная деятельность по государственному и имперскому строительству плюс связанная с ней тенденция к концентрации городского населения и государственных расходов предоставляли частному сектору экономики уникальные и неоценимые возможности воспользоваться экономией масштаба. Экономия масштаба иногда оказывает воздействие на промышленное производство, но является наиболее значимой в развитии торговли и финансов. Кроме того, огромное давление налогообложения со стороны центрального правительства действует так же, как и любая другая экономическая сила, ориентируя крестьянское производство на рынок, и тем самым увеличивая возможности углубления торговой и экономической специализации» [5].

Указанные «симбиотические отношения» присущи не только периоду после 1600 года. В случае с рано развившейся Францией нам нужно только посмотреть на увеличение королевских расходов и доходов в 1515-1785 годах. Хотя темпы роста в обоих отношениях ускоряются соответственно после 1600 года, они также существенно росли и в шестнадцатом веке. После 1550 года внутренние религиозные войны сдерживали международную экспансию, начатую Франциском I в начале века, но с 1620-х годов Людовик XIII и Людовик XIV (конечно, при помощи и содействии Ришелье, Мазарини, Кольбера и других гениев государственного строительства), возобновили решение этой проблемы с удвоенной силой. «Как всегда», комментирует В. Г. Кирнан, «для войны имелись все политические рекомендации и все финансовые помехи» [6].

Привлечение заемных средств, а затем выплата процентов по долговым обязательствам большей частью объясняют расхождение между двумя кривыми. Крупные капиталисты играли решающую роль на обеих сторонах сделки. Они выступали основным источником королевского кредита, особенно краткосрочного, а также наиболее важными подрядчиками в рискованном, но прибыльном бизнесе сбора королевских налогов. По этой причине стоит отметить, что «для практических целей национальный долг возник в правление Франциска I. После потери Милана, ключа к северной Италии, 15 сентября 1522 года, Франциск позаимствовал у парижских купцов 200 000 франков … под 12,5 процентов, чтобы активизировать войну против Карла V. Находящийся в ведении городского правительства, этот кредит открыл знаменитую серию облигаций, основанных на доходах от капитала и известных как rentes sur I’Hotel de Ville» [7].

(Кстати, неспособность правительства выплачивать эти rentes помогла сплотить парижскую буржуазию против короны во время Фронды, около двенадцати десятилетий спустя). К 1595 году государственный долг вырос до 300 миллионов франков; несмотря на банкротства правительств, валютные манипуляции и огромный рост налогов, со смертью Людовика XIV в 1715 году вызванные войной заимствования возросли до цыфры около 3 млрд. франков в общей сложности, это было эквивалентно сумме королевских доходов за восемнадцать лет [8]. Войны, государственный аппарат, налогообложение и кредит развивались в тесном взаимодействии.

Хотя Франция является ранним случаем, но отнюдь не единственным. «Даже больший, чем в случае Франции», сообщает всегда полезный Эрл Дж. Гамильтон, «национальный долг Англии возник и вырос в ходе крупных войн. За исключением незначительной доставшейся от Стюартов задолженности, долг начал расти в 1689 году с воцарением Вильяма и Марии. По словам Адама Смита, “именно война, начавшаяся в 1688 году, и завершенная Рисвикским договором 1697 года, впервые заложила фундамент нынешнего огромного долга Великобритании”» [9].

Гамильтон, правда, продолжает цитировать меркантилиста Чарльза Давенанта, жаловавшегося в 1698 году, что высокие процентные ставки, росту которых способствовали государственные займы, стесняли английскую торговлю. Жалобы Давенанта предполагали, однако, что Англия уже входила в третий, выделенный Фредериком Лейном, этап отношений между государством и капиталом, когда купцы и землевладельцы получают больше прибыли, чем поставщики защиты.

До шестнадцатого века англичане ожидали, что их короли станут жить на доходы от непосредственно принадлежащей им собственности и взимать налоги только для войны. Дж. Р. Элтон обращает внимание на значительные новшества в проекте Томаса Кромвеля касательно общей суммы субсидий Генриху VIII на 1534 и 1540 годы: «в 1540 году очень осторожно продолжали вводиться реальные инновации 1534 года, а именно, возможность взыскания чрезвычайных налогов и по другим, кроме войны, причинам» [10]. Как всегда, однако, война создавала главный стимул увеличения уровня налогообложения, а также задолженности. Действительно, долги и налоги редко сокращались. Происходило то, что А. Т. Пикок и Дж. Вайзман именуют «эффектом замещения» (а другие иногда называют «инерционным эффектом»): когда во время войны государственные доходы и расходы резко вырастают, они устанавливают новый, более высокий уровень, ниже которого доходы и расходы уже не опускаются и в мирное время. Во время наполеоновских войн британские налоги выросли с 15 до 24 процентов национального дохода, и были почти в три раза выше французского уровня налогообложения [11].

Правда, Англия имела двойное преимущество в том, что она в меньшей степени полагалась на дорогие сухопутные силы, чем ее континентальные соперники, и извлекала больше своих налоговых поступлений из таможенных и акцизных налогов, которые, несмотря на уклонения от уплаты, значительно легче собрать, чем налоги на землю, налоги на имущество и подушные налоги. Тем не менее, в Англии, как и в других местах, и долг, и налоги чрезвычайно выросли с семнадцатого столетия. Они росли, в основном, вследствие увеличения издержек ведения войны.

Что на самом деле делает государство?

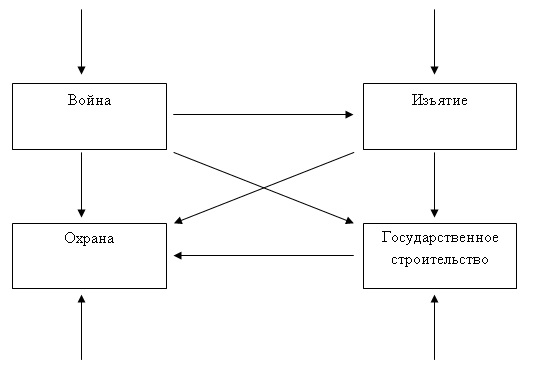

Как теперь должно быть ясно, анализ Лейном защиты не в состоянии различить несколько типов использования контролируемого государством насилия. Под общим заголовком организованного насилия агенты государств обычно осуществляют четыре различных типа деятельности:

1. Ведение войны: устранение или нейтрализация соперников за пределами территорий, на которых они обладают четким и постоянным приоритетом носителя силы.

2. Государственное строительство: устранение или нейтрализация соперников внутри этих территорий.

3. Защита: устранение или нейтрализация врагов своих клиентов.

4. Изъятие: приобретение средств осуществления первых трех типов деятельности – ведения войны, государственного строительства и защиты.

Третий пункт соответствует защите, анализируемой Лейном, но остальные три пункта также связаны с применением силы. Они взаимоперекрываются не полностью и в различной степени; например, война с соперниками местной буржуазии в торговле обеспечивает защиту этой буржуазии. В той степени, в которой население делится на враждебные классы и государство распространяет свое покровительство частично на тот или иной класс, государственное строительство фактически уменьшает защиту, предоставляемую некоторым другим классам.

Война, государственное строительство, защита и изъятие принимают различные формы. Изъятие, например, может колебаться от прямого грабежа и взимания регулярной дани до бюрократизированного налогообложения. Тем не менее, все эти четыре типа насилия зависят от стремления государства монополизировать сконцентрированные средства принуждения. С точки зрения тех, кто господствует в государстве, насилие любого из этих четырех типов – если оно осуществляется эффективно – как правило, усиливает другие. Таким образом, государство, успешно искореняющее своих внутренних соперников, укрепляет собственную способность изымать ресурсы для ведения войны и защиты своей главной социальной опоры. Вообще, в более ранней европейской истории этой опорой были, как правило, земельные собственники, вооруженные дружинники монарха и церковники.

Каждый из основных типов насилия производит характерные формы организации. Война порождает армии, военно-морские силы, а также вспомогательные службы. Государственное строительство производит прочные инструменты надзора и контроля в пределах территории государства. Предоставление защиты зависело от организации ведения войны и строительства государства, но оно добавило к ней аппарат, позволяющий защищаемым самим защищать себя, в частности посредством судов и представительских собраний. Изъятие породило фискальные и бухгалтерские структуры. Организация и развертывание насилия само по себе в значительной мере объясняет характерную структуру европейских государств.

По всей видимости, общее правило работает следующим образом: чем более дорогостоящей, при прочих равных, является деятельность, тем больше ее организационный остаток. Если, например, правительство осуществляет значительные инвестиции в большие постоянные армии – весьма дорогие, хотя и эффективные, средства ведения войны – то бюрократия, созданная для обслуживания армии, скорее всего, также станет громоздкой. Кроме того, правительство, строящее постоянную армию, контролируя при этом небольшое население, будет нести, вероятно, большие издержки, и, следовательно, строить более громоздкую структуру, нежели правительство более густонаселенной страны. Бранденбург-Пруссия представляет собой классический случай высоких издержек относительно имеющихся ресурсов. Прусские усилия по созданию армии, соответствующей армиям ее крупных континентальных соседей, породили огромную структуру, повлекшую за собой милитаризацию и бюрократизацию большей части немецкой общественной жизни.

В случае изъятия – чем меньше объем ресурсов и чем менее коммерциализирована экономика, тем труднее, при прочих равных условиях, работа по изъятию ресурсов для ведения войны и других правительственных мероприятий, и тем, следовательно, более обширен фискальный аппарат. Англия иллюстрирует следствия этого предположения – при относительно большом и коммерциализированном объеме ресурсов, извлекаемых относительно небольшим фискальным аппаратом. Как утверждает Габриэль Ардан, выбор фискальной стратегии, вероятно, порождает дополнительные различия. В целом, сбор налога на землю обходился дороже по сравнению с налогами на торговлю, особенно на крупные потоки торговли в прошлом, легко контролируемые с помощью таможенных пунктов. Положение Дании по обе стороны от входа в Балтийское море дало ей необыкновенную возможность получать прибыль от таможенных поступлений.

Что касается государственного строительства (в узком смысле устранения или нейтрализации локальных соперников людей, управляющих государством), территории, населенные крупными землевладельцами либо различными религиозными группами, как правило, требуют больших затрат на их завоевание, чем территории с фрагментированной властью или гомогенной культурой. На этот раз иллюстрацией выступает фрагментированная и гомогенная Швеция с ее относительно небольшим, но эффективным аппаратом управления.

Наконец, стоимость защиты (в смысле устранения или нейтрализации врагов клиентов государства) возрастает вместе со сферой, на которую эта защита распространяется. Усилия Португалии по устранению из Средиземноморья конкурентов своих купцов в торговле пряностями представляют собой просто взятый из учебника случай неудачных усилий по обеспечению защиты, приведший, тем не менее, к созданию огромной структуры.

Таким образом, сами различия в размерах правительства находились в прямой зависимости от усилий, затрачиваемых на изъятие, государственное строительство, защиту и – особенно – ведение войны. Но они находились в обратной зависимости от коммерциализации экономики и размера ресурсной базы. Более того, относительный объем различных функций правительства изменялся с изменением соотношения издержки/ресурсы изъятия, государственного строительства, защиты и войны. В Испании мы видим гипертрофию королевского двора и судов в результате столетних усилий по подавлению внутренних врагов, в то же время Голландии мы с удивлением обнаруживаем, как маленький фискальный аппарат растет вместе с высокими налогами в богатой, коммерциализированной экономике.

Очевидно, что война, изъятие, государственное строительство, а также защита являются взаимозависимыми. Вообще говоря, классический европейский опыт государственного строительства подчинялся следующей причинной закономерности. В идеальной последовательности крупный правитель ведет войну настолько эффективно, что устанавливает доминирование на значительной территории, но ведение войн привело к увеличению изъятия средств войны – людей, оружия, продовольствия, жилья, транспорта, припасов и/или денег, чтобы покупать все это с их помощью, – у населения в пределах этой территории. Наращивание военного потенциала аналогичным образом расширило возможности для изъятия. Само изъятие, в случае успеха, влечет за собой ликвидацию, нейтрализацию или кооптацию локальных соперников крупного правителя, ведя, таким образом, к государственному строительству. В качестве побочного продукта, оно создает организацию в форме органов по сбору налогов, полиции, судов, казначейства, бухгалтерии; таким образом, оно снова ведет к государственному строительству. Аналогично, хотя в меньшей степени, война ведет к государственному строительству за счет расширения самой военной организации, поскольку в государственном аппарате возникает постоянная армия, военная промышленность, соответствующие бюрократии и (значительно позже) школы. Все эти структуры сдерживают потенциальных соперников и противников. В ходе ведения войны, изъятия ресурсов и создания государственного аппарата руководители государств формируют альянсы с конкретными социальными классами. Члены этих классов ссужают ресурсы, предоставляют технические услуги или помогают обеспечить лояльность остальной части населения – все в обмен на меры защиты от их собственных соперников и врагов. В результате этих многочисленных стратегических решений в каждой крупной части Европы возникли специфические государственные аппараты.

В идеальной последовательности крупный правитель ведет войну настолько эффективно, что устанавливает доминирование на значительной территории, но ведение войн привело к увеличению изъятия средств войны – людей, оружия, продовольствия, жилья, транспорта, припасов и/или денег, чтобы покупать все это с их помощью, – у населения в пределах этой территории. Наращивание военного потенциала аналогичным образом расширило возможности для изъятия. Само изъятие, в случае успеха, влечет за собой ликвидацию, нейтрализацию или кооптацию локальных соперников крупного правителя, ведя, таким образом, к государственному строительству. В качестве побочного продукта, оно создает организацию в форме органов по сбору налогов, полиции, судов, казначейства, бухгалтерии; таким образом, оно снова ведет к государственному строительству. Аналогично, хотя в меньшей степени, война ведет к государственному строительству за счет расширения самой военной организации, поскольку в государственном аппарате возникает постоянная армия, военная промышленность, соответствующие бюрократии и (значительно позже) школы. Все эти структуры сдерживают потенциальных соперников и противников. В ходе ведения войны, изъятия ресурсов и создания государственного аппарата руководители государств формируют альянсы с конкретными социальными классами. Члены этих классов ссужают ресурсы, предоставляют технические услуги или помогают обеспечить лояльность остальной части населения – все в обмен на меры защиты от их собственных соперников и врагов. В результате этих многочисленных стратегических решений в каждой крупной части Европы возникли специфические государственные аппараты.

Как образуются государства?

Этот анализ, если он правилен, имеет два определенных последствия для развития национальных государств. Во-первых, большое значение имеет народное сопротивление ведению войны и строительству государства. Когда обычные люди энергично сопротивлялись, власти шли на уступки: гарантии прав, представительские учреждения, апелляционные суды. Эти уступки, в свою очередь, задают более поздние способы ведения войны и государственного строительства. Разумеется, альянсы с фрагментами правящего класса значительно усиливали влияние народных действий; в результате широкой мобилизации джентри против Карла I Английская революция 1640 года оказала гораздо большее влияние на политические институты, чем любой из многочисленных бунтов в эпоху Тюдоров.

Во-вторых, относительный баланс между войной, защитой, изъятием и государственным строительством значительно повлиял на организацию государств, возникших из четырех указанных типов деятельности. Пока война ведется при относительно незначительном изъятии, защите и государственном строительстве, военные силы, в конечном счете, будут играть все большую и все более автономную роль в национальной политике. Испания является, пожалуй, лучшим европейским примером. Если, как в Венеции или Голландии, защита преобладает над войной, изъятием и государственным строительством, то олигархии защищенных классов, как правило, доминируют в дальнейшей национальной политике. При относительном преобладании государственного строительства возникает непропорциональное развитие полицейской деятельности и надзора – папское государство демонстрирует эту крайность. До двадцатого века диапазон жизнеспособных дисбалансов был достаточно мал. Любое государство, неспособное приложить значительные усилия для ведения войны, скорее всего, было обречено на исчезновение. Однако по мере того как двадцатый век приближается к концу, становится все более общепринятым, что одно государство сдает в аренду, дарит или продает средства ведения войны другому; в этих случаях государство-получатель могло бы приложить непропорционально большие усилия для изъятия, защиты и/или государственного строительства, и все же выжить. В наше время клиенты Соединенных Штатов и Советского Союза составляют многочисленные примеры этого.

Эта упрощенная модель, однако, не учитывает внешних отношений, формировавших национальные государства. В начале процесса различие между «внутренним» и «внешним» остается таким же неясным, как и различие между государственной властью и властью, аккумулируемой в руках правителей, связанных с государством. Позже три взаимосвязанных фактора связывали любое из национальных государств с европейской сетью государств. Во-первых, были налажены потоки ресурсов в виде кредитов и материалов, особенно кредитов и материалов, предназначенных для войны. Во-вторых, соперничество между государствами за гегемонию на спорных территориях стимулировало войну и временно стирало различия между войной, государственным строительством и изъятием. В-третьих, периодически создавались коалиции государств, временно объединявших свои усилия с целью принудить данное государство к той или иной форме поведения, а также к принятию определенной позиции в рамках международной сети. Коалиционная война дает один из примеров этого, но миротворческая коалиция играет еще более важную роль: с 1648 года, если не раньше, в конце войны все эффективные европейские государства временно сходились для ведения переговоров относительно границ и правителей недавних враждующих сторон. С этого момента крупные реорганизации европейской государственной системы происходили рывками – при урегулировании последствий крупных войн. Из каждой большой войны в целом выходило меньше национальных государств, чем входило в нее.

Война как разновидность международных отношений

В этих условиях война стала нормальным состоянием международной системы государств и обычным средством защиты или улучшения положения в системе. Почему война? Нет простого ответа на этот вопрос. Война как мощное средство направлена на достижение более чем одной цели. Но, конечно, часть ответа восходит к центральному механизму государственного строительства: сама логика, с помощью которой местный властитель расширял или защищал периметр, внутри которого он монополизировал средства насилия, и тем самым увеличивал свой доход от дани, продолжала во все возрастающем масштабе развертываться в логику войны. В начале процесса внешние и внутренние соперники в значительной степени совпадают. Только создание больших периметров контроля, внутри которых крупные правители сдерживают своих соперников, делают более четкой грань между внутренним и внешним. Джордж Модельски убедительно подводит итог этой конкурентной логики:

«Глобальная власть … укрепила страны, добившиеся ее относительно всех прочих политических и других организаций. Более того, другие государства, соперничающие в глобальной игре за власть, разработали аналогичные организационные формы и достигли аналогичной устойчивости: они тоже стали национальными государствами – в качестве оборонительной реакции, потому что были вынуждены вступить в спор с глобальной державой или противостоять ей, как Франция противостояла Испании, а позже Великобритании, или в качестве имитации ее очевидного успеха и эффективности, как Германия последовала примеру Британии в качестве Weltmacht (мировой державы – А.М.), или как ранее Петр Великий отстроил Россию на голландских наставлениях и примерах. Таким образом, не только Португалия, Нидерланды, Великобритания и США стали национальными государствами, но и Испания, Франция, Германия, Россия и Япония. Короткий и самый экономный ответ на вопрос о том, почему это удалось, в то время как «большинство европейских усилий по созданию государств провалились» заключается в том, что они либо были глобальными державами, либо успешно боролись против них» [12].

Эта логика международного государственного строительства воплощает в больших масштабах логику локального возвышения. Внешнее дополняет внутреннее.

Если допустим это хрупкое различие между «внутренними» и «внешними» процессами государственного строительства, то мы можем дать схематическое изображение истории европейского государственного строительства, прошедшего три этапа: (а) дифференциальный успех некоторых носителей власти во «внешней» борьбе порождает разницу между «внутренней» и «внешней» ареной соотношения сил; (b) «внешнее» соперничество порождает «внутреннее» государственное строительство; (c) «внешние» соглашения между государствами все сильнее влияют на форму и положение отдельных государств. С этой точки зрения организации, выдающие сертификаты государствам, такие как Лига Наций и Организация Объединенных Наций, просто расширили процесс, первоначально протекавший в Европе, на мир в целом. Деколонизация, вынужденная или добровольная, кровавая или мирная, просто завершила этот процесс, посредством которого существующие государства объединялись в союзы для создания новых государств.

Расширение начавшегося в Европе процесса государственного строительства на остальной мир не привело, однако, к созданию государств по строго европейскому образцу. Грубо говоря, внутренняя борьба вроде установления контроля над крупными региональными властителями и налогообложения крестьянских деревень создала важные организационные особенности европейских государств: относительное подчинение военной власти гражданскому контролю, обширную бюрократию, занимающуюся финансовым надзором, представительство попранных интересов посредством петиций и парламента. В целом, государства в различных местах сложились по-разному. Наиболее показательный признак этого различия проявляется в военной организации. Европейские государства создали свой военный аппарат в ходе постоянной борьбы с подчиненными группами населения и селективного распространения защиты на различные классы этого населения. Соглашения о защите ограничивало самих правителей, делая их уязвимыми по отношению к судам, представительским собраниям, отказу в предоставлении кредита, услуг и знаний.

В значительной мере государства, недавно возникшие в результате деколонизации или перераспределения территории со стороны доминирующих государств, получали свою военную организацию извне, без этого процесса выработки внутренних взаимных ограничений между управляющими и управляемыми. Поскольку другие государства продолжают поставлять военную продукцию и знания в обмен на товары, военный союз или и то, и другое вместе, новые государства развивают мощные, не стесненные ограничениями военные организации, легко отодвигающие на задний план все прочие организации на подвластных территориях. Поскольку другие государства гарантируют границы этих государств, руководители таких военных организаций пользуются чрезвычайными полномочиями в них. Преимущества военной мощи стали огромны, стимулы для захвата власти над государством в целом, при опоре на это преимущество, очень сильны. Несмотря на выдающееся место, которое война занимает в создании европейских государств, старые национальные государства Европы почти никогда не испытывали значительных диспропорций между военной организацией и всеми другими формами организации, что, по всей видимости, является судьбой государств-клиентов во всем современном мире. Сто лет назад европейцы могли бы поздравить себя с распространением гражданского правительства по всему миру. В наше время аналогия между войной и строительством государства с одной стороны – и организованной преступностью с другой становится трагически уместной.

Перевел Андрей Малюк

Ссылки& p;

1. Arthur L. Stinchcombe, Constructing Social Theories (New York: Harcourt, Brace & World, 1968), p. 150; italics in the original.

2. Fernand Braudel, La Mediterranee et le monde mediterraneen a Vepoaue de Philippe II (Paris: Armand Colin, 1966), vol. 2, pp. 88-89.

3. Lawrence Stone, The Crisis of the Aristocracy (Oxford: Clarendon Press, 1965), p. 200.

4. Dietrich Gerhard, Old Europe: A Study of Continuity, 1000-1800 (New York: Academic Press, 1981), pp. 124-25.

5. Jan de Vries, The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600-1750 (Cambridge: Cambridge University Press, 1976).

6. V. G. Kiernan, State and Society in Europe, 1550-1650 (Oxford: Blackwell, 1980), p. 104. О французских финансах см. Alain Guery, “Les Finances de la Monarchic Francaise sous l’Ancien Regime” Annales Economies, Societes, Civilisations 33 (1978), p. 227.

7. Earl J. Hamilton, “Origin and Growth of the National Debt in France and England” in Studi in onore di Gino Luzzato (Milan: Giuffre, 1950), vol. 2, p. 254.

8. Ibid., pp. 247, 249.

9. Ibid., p. 254.

10. G. R. Elton, “Taxation for War and Peace in Early-Tudor England” in War and Economic Development: Essays in Memory of David Joslin, ed. J. M. Winter (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), p. 42.

11. Peter Mathias, The Transformation of England: Essays in the Economic and Social History of England in the Eighteenth Century (New York: Oxford University Press, 1979), p. 122.

12. George Modelski, “The Long Cycle of Global Politics and the Nation State” Comparative Studies in Society and History 20 (1978), p. 231.