Советских диссидентов часто воспринимают как борцов за постсоветский капитализм, в котором мы теперь вынуждены жить. Но многие из них боролись с советской системой не против, а во имя социализма. На эту тему мы пообщались с Ильей Будрайтскисом — российским политическим теоретиком, преподавателем Московской школы социальных и экономических наук.

Несколько лет назад у вас вышел сборник эссе «Диссиденты среди диссидентов», центральная тема которого — история левых диссидентов в СССР. Как вы пришли к этой проблеме?

Меня эта тема заинтересовала ещё в начале 2000-х годов во время учёбы на историческом факультете. Конечно, для меня она была связана c участием в российском левом движении. Я рано пришел к мысли, что здесь есть проблема исторической преемственности. Это отличает левые движения на постсоветском пространстве от левых в Западной Европе, США или Латинской Америке, где преемственность с предшествующей идейной традицией носит непрерывный характер.

В постсоветской России мы оказались в ситуации, которую Ханна Арендт назвала «наследством без завещания». После партийных дискуссий 1920-х годов происходит фатальный разрыв теории и практики, а советский официальный марксизм явно не может быть точкой опоры. Ностальгирующие сталинисты не способны объяснить крах советского проекта с материалистических позиций, без привлечения конспирологии. В то же время критическое переосмысление недавнего прошлого очень важно для настоящего и будущего левого движения.

Левые диссиденты были недостающим звеном, которое восстанавливало бы преемственность российской социалистической традиции. Кроме того, их анализ советского общества мог дать ответы на многие вопросы, связанные с неудачей советского проекта, с его внутренними конфликтами и разрывами.

Насколько вообще необходимо выстраивание традиции? Если вспомнить Маркса, «традиции всех мёртвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». Может, отказаться от попыток выстроить традицию и просто строить с нуля?

Маркс эту фразу из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» относил, прежде всего, к попыткам новых поколений копировать образцы прошлого. Естественно, мой интерес к левым диссидентам не носил реконструкторского характера. Это опыт, который невозможно и не нужно воспроизводить, точно так же как не нужно подражать большевизму начала XX века. Как раз отсутствие исторической преемственности и делает возможным карикатурную реконструкцию, деструктивные игры в столкновение исторических троцкистов и анархистов в актуальной полемике. Чтобы избежать губительного влияния неотрефлексированного прошлого на современность, я и обратился к левым диссидентам.

Как вы оцениваете влияние XX съезда КПСС 1956 года на развитие критики слева в СССР?

Конечно, критика культа личности оказала решающее влияние на становление левой диссидентской традиции, как и в целом на пробуждение общественной дискуссии о том, с какого рода искажением социализма советское общество столкнулось в лице сталинской диктатуры. Многие молодые люди приходили к выводу, что официальный ответ партии, предложенный на XX съезде, совершенно неудовлетворителен и на самом деле пытается уйти от глубокой постановки вопроса, замолчать действительный масштаб репрессий. Они полагали, что причины появления сталинизма куда глубже, чем особенности личности одного Сталина. Это отношение сохранялось весь хрущёвский период — требования более глубокого анализа сталинизма и недоверие к официальному разоблачению культа личности.

Никита Хрущев выступает на XX съезде КПСС 14 февраля 1956 года

Стоит вспомнить, что сам доклад был секретным. Первые годы он распространялся неформально, почти самиздатовским образом. Кроме того, у Хрущёва и его соратников не было образа публичных разоблачителей сталинизма, которые последовательно размежевались с его наследием. Как правило, Хрущёв не вызывал никакой симпатии у левых подпольных групп этого периода. Они носили антихрущёвский характер, за что подвергались давлению и репрессиям.

"Хрущёв не вызывал никакой симпатии у левых подпольных групп этого периода."

Более того, иногда для выступлений против Хрущёва было свойственно едва ли не сочувственное отношение к его сталинистским оппонентам из «антипартийной группы» Молотова-Маленкова. Например, такой подтекст был в известном выступлении Петра Григоренко на районной партконференции в 1961 году.

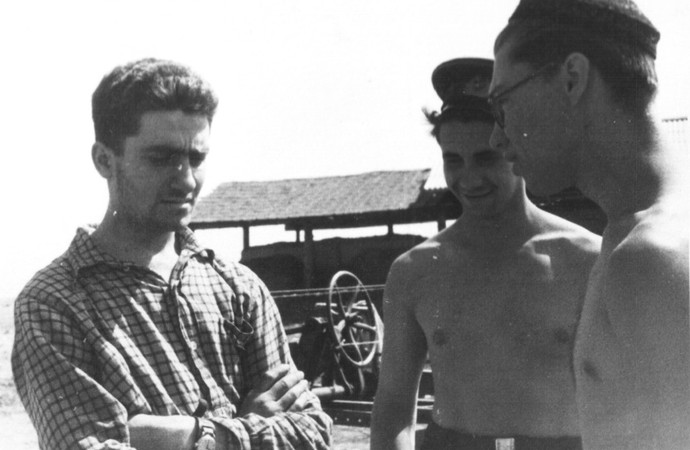

Слева направо: Марк Гольдман, Леонид Рендель, Лев Краснопевцев, Михаил Семененко, Николай Обушенков, Николай Покровский. Источник: архив Михаила Гольдмана

В период «оттепели» существовало большое количество разнообразных проявлений общественного несогласия, но еще нельзя говорить о едином диссидентском движении. Подпольные молодёжные социалистические группы, как правило, не были связаны между собой. Их взгляды были достаточно эклектичны, включали в себя самые разные элементы и оценки, зачастую противоположные. Они возникали в ситуации отсутствия развитой альтернативной политической культуры. К тому же у них было очень мало времени, чтобы выработать последовательную политическую программу. Поэтому часто сложно сказать, к какому спектру можно отнести те или иные группы. Например, группа социалистов из Московского университета во главе со Львом Краснопевцевым: некоторые считают её чуть ли не просталинистской, а другие — наоборот, лево-демократической. И те, и другие выводы можно подтвердить отдельными цитатами или рассказами членов группы.

Почему многие из шестидесятников потом ушли от левых позиций вправо?

Во второй половине 60-х годов происходит перелом во взглядах многих участников левых социалистических диссидентских групп, связанный с несколькими факторами. Во-первых, большинство этих людей оказались арестованными и заключёнными в специальных «политических» зонах. Там многие из них впервые познакомились друг с другом. Порой они включались в полемику, в ходе которой многие пережили эволюцию взглядов и воспринимали свои предшествующие социалистические и марксистские убеждения как наивные. Из такого пересмотра рождались самые неожиданные траектории: кто-то стал националистом, православным или либеральным правозащитником, а кто-то сохранил марксистские убеждения.

"К началу 70-х годов в диссидентской среде уже воспринимали как маргиналов людей, считавших, что советский социализм имеет здоровые основания."

Второй фактор связан с завершением «оттепели». Думаю, он имеет более широкое значение, потому что чаяния многих левых диссидентов этого периода были связаны с надеждой на реформы. К концу 1960-х ожидание «самореформы» потерпело поражение. Это было связано сначала с громкими уголовными делами политического характера вроде процесса Даниэля и Синявского, затем — с вторжением советских войск в Чехословакию (часто этот момент определяется как рубеж смены эпох), наконец — с разгромом в начале 1970-х редакции журнала «Новый мир», главного идейного флагмана «оттепели».

Юлий Даниэль и Андрей Синявский на судебном заседании 10 февраля 1966 года

Всё это привело к тому, что к началу 70-х годов в диссидентской среде уже воспринимали как маргиналов людей, считавших, что советский социализм имеет здоровые основания и его можно изменить изнутри. Такую маргинальную нишу в начале 70-х годов занял Рой Медведев, который продолжал придерживаться этой точки зрения.

Получается, в период «оттепели» левые диссиденты мыслили в рамках советского социализма. Но когда стало очевидно, что он не актуален, из этой точки можно было двигаться или влево, или вправо. Почему они в основном шли вправо, а не на более радикальные левые позиции?

Движение в ту или иную сторону было связано с конкретной политической стратегией. Эволюция в чисто идейном смысле людей меньше интересовала. Так или иначе она была обусловлена их практическим поведением, с вопросом «Что делать?» В связи с тем, что изменить систему изнутри невозможно, а создание подпольных кружков не работает, апеллировать к широким массам диссиденты не могут, и они очень уязвимы перед лицом репрессий, рождается правозащитная стратегия.

"Правозащитная стратегия, — по крайней мере вначале, — была не движением вправо, но прагматическим выбором."

Этот поворот был связан с прагматикой: шла политика разрядки, когда Советский Союз на официальном уровне подтверждал верность соблюдению базовых прав и свобод человека. Позже он подписал Хельсинкскую декларацию, к которой активно апеллировало правозащитное движение. Такая публичная правозащитная стратегия оказывалась действенной, потому что могла влиять на действия властей, опасавшихся негативной реакции западного общественного мнения. Правозащитная стратегия, — по крайней мере вначале, — была не движением вправо, но прагматическим выбором.

Члены Комитета по правам человека Игорь Шафаревич, Андрей Сахаров, Григорий Подъяпольский, 1978 год

Политическая эволюция, которая последовала за выбором в пользу правозащитной позиции, произошла позже, она была постепенной. Даже в середине 1970-х годов радикальные антикоммунистические позиции Солженицына воспринимались скорее негативно в правозащитной среде.

Диссиденты часто сознательно использовали официальную риторику для борьбы с системой. Из-за этого получается проблема: как отделить левых диссидентов от тех, кто использовал социалистическую риторику в тактических целях?

Первый способ, которым очень легко отделить одно от другого, — это посмотреть на тексты, циркулировавшие в самиздате. Люди откровенно высказывали свои взгляды и совершенно не предполагали в качестве адресата представителей властей. Очень легко увидеть, кто использовал марксистский анализ искренне, для кого это действительно был ключевой способ отношения к реальности, а кто мыслил совершенно другими категориями.

Да, есть распространённая идея, что диссиденты инструментально относились к советскому языку и их левые декларации были лишь маневром. Но эта точка зрения не обоснована, так как есть много текстов, которые совсем не носили инструментального характера.

Типичный машинописный самиздат и плёнки с фотокопиями рукописей

Историю инакомыслия часто описывают в бинарных позициях: конформизм — нонконформизм, провластные — оппозиционные взгляды. Но предисловие к вашему сборнику написал антрополог Алексей Юрчак, известный своей книжкой «Это было навсегда, пока не кончилось», в которой критикует такой взгляд. Насколько вы считаете его идеи «перформативного сдвига» и «вненаходимости» актуальны для исследования истории диссидентского движения?

Я считаю, что Алексей Юрчак написал очень важную книгу. Его подход меняет фокус дискуссии о позднесоветском обществе. Он оспорил конвенциональную (например, для западной «славистики») идею «двойного сознания»: что советские люди были искренни в домашнем кругу и лгали в официальных ситуациях. Эта позиция во многом обязана своим происхождением диссидентам. В частности, известное эссе Солженицына «Жить не по лжи» основано именно на идее «двойного сознания». Похожие мысли высказывал Вацлав Гавел в «Силе бессильных».

Подход Юрчака важен и для переосмысления привычной рамки истории диссидентского движения, которую продолжают воспроизводить многие авторы. Мой проект, связанный с левыми диссидентами, тоже направлен против этого подхода, поэтому я чувствую большую идейную близость с подходом Юрчака.

Студенты на первомайской демонстрации, 1964 год. Фото: Всеволод Тарасевич

Кем были диссиденты в социальном плане? Насколько была значимой социальная дистанция между рабочими и интеллигенцией и как она влияла на диссидентское движение?

Если мы посмотрим на участников кружков рубежа 50-х — 60-х годов, то практически не найдём там выходцев из элиты. Наоборот, увидим достаточно много людей, бывших интеллигентами в первом поколении. Многие приехали из провинции учиться в большой город, погрузились в новую среду и открыли для себя новые идеи. Именно поэтому они относились к этим идеям максимально серьёзно. Это свойственно многим интеллигентам первого поколения.

Подпольные левые группы времен «оттепели» не отделяли себя от общества. Для них совершенно не была характерна оппозиция инертной массы, тиранической власти и отдельных индивидов, противостоящих им. В целом им не была свойственна риторика свободы, более важным был вопрос справедливости. Запрос на справедливость на рубеже 50-х — 60-х годов был высок, о чём говорят истории массовых народных выступлений — в Новочеркасске, Муроме, Кривом Роге, десятках других городов СССР. Поворот от «оттепели» к «застою» и подъём правозащитной стратегии во многом совпадают с переходом от тематики справедливости к тематике свободы.

"Поворот от «оттепели» к «застою» и подъём правозащитной стратегии во многом совпадают с переходом от тематики справедливости к тематике свободы."

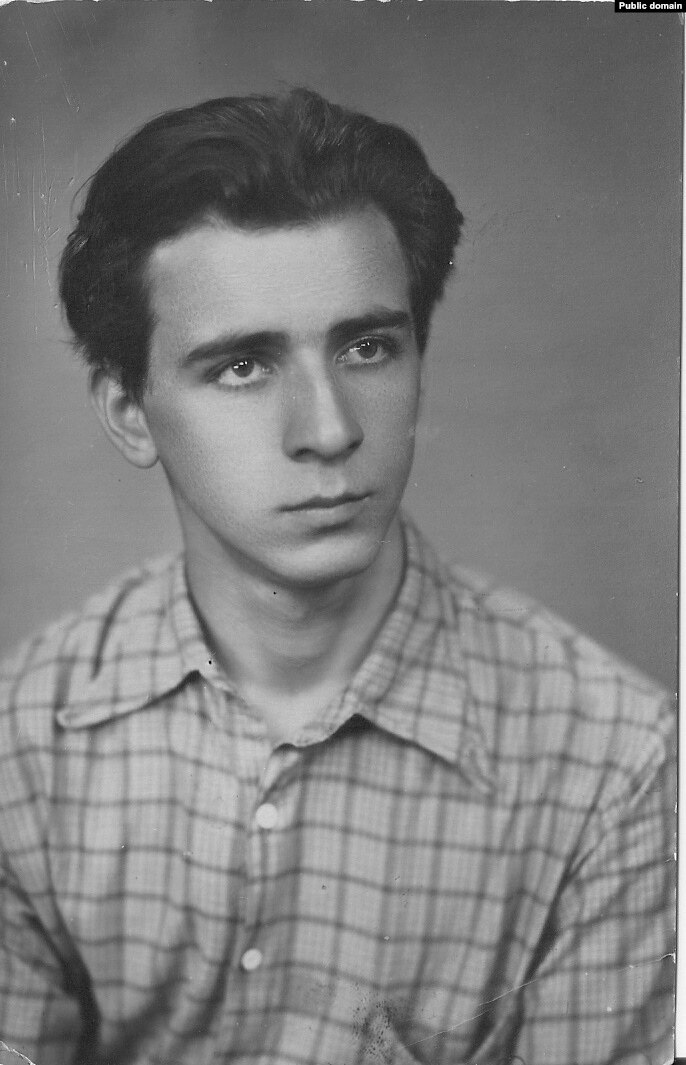

В этом отношении очень интересна история группы «Союз коммунаров» из Ленинграда, которая образовалась в начале 1960-х годов вокруг двух молодых инженеров Валерия Ронкина и Сергея Хахаева. Костяк этой группы сложился в «бригадах добровольной помощи милиции». Это были студенческие организации, которые с одобрения комсомола или МВД патрулировали районы, дискотеки и следили за поддержанием общественного порядка. Для участников кружка Ронкина и Хахаева, которые были активистами этих «бригад», главными врагами были стиляги, фарцовщики, беспринципные дети богатых родителей, которые цинично относились к советскому государству. В своих замечательных воспоминаниях Ронкин описывает, как кричащее чувство социальной несправедливости при столкновении со стилягами во многом подтолкнуло его и его друзей к созданию подпольного социалистического кружка.

Валерий Ронкин (слева). Целина, 1958 год

Украинский диссидент Леонид Плющ тоже писал, что до того как стал диссидентом, был в комсомоле в группе, боровшейся со стилягами. Он тоже их не любил.

Да, это были очень распространенные чувства, потому что стиляги представлялись как циничные буржуазные субъекты, которые при всей внешней оригинальности на самом деле были очень конформистски настроены. Именно этот буржуазный конформизм и выявлял несоответствие реальности советского общества тем идеалам, которые оно декларировало.

"Стиляги представлялись как циничные буржуазные субъекты, которые при всей внешней оригинальности на самом деле были очень конформистски настроены."

Интересно, что в современной либеральной мифологии стиляги представляются в качестве «инакомыслящих», носителей свободы, которые яркими шмотками бросали вызов серой советской действительности, хотя на самом деле всё было наоборот.

Леонид Плющ

Это чуть ли не единственная репрезентация шестидесятников в современной российской культуре. Например, сериал «Фарца» на Нетфликсе.

Да, есть уже целый корпус подобной культурной продукции — это сериалы «Фарца», «Оптимисты», фильм «Стиляги» и т.п. Несколько лет назад была выставка в Третьяковской галерее, посвященная «оттепели», которая в значительной мере воспроизводила сходную мифологию: «оттепель» — это период, связанный с сезонным природным изменением, когда на смену зиме приходит весна, а одно поколение сменяет другое. Новое поколение всегда внутренне более свободно, открыто и смело, чем предыдущее. Этой констатацией исчерпывается политическое значение эпохи. Она превращается в вечную историю, которую можно экстраполировать на последующие периоды (например, в современной России после зимы путинизма придет своя «оттепель», так как сезонные изменения неизбежны).

"Мотивом культуры того времени было беспокойство о том, что новое поколение растет сытыми конформистами и циниками."

Я думаю, что подобная мифология деполитизирует реальную «оттепель» рубежа 1950–1960-х и подменяет ее настоящую проблематику. На самом деле мотивом культуры того времени было беспокойство о том, что новое поколение растет сытыми конформистами и циниками. Это же на самом деле ключевая тема всего оттепельного кино.

Фильмы Марлена Хуциева, например?

Да, конечно. Это главная проблематика «Заставы Ильича» и «Июльского дождя». В то время как пафос «Стиляг» — это сконструированная задним числом идея, у которой мало оснований в культурном наследии «оттепели».

Кадр из фильма «Застава Ильича»

Но в 1970–1980-х все меняется. У либеральных и консервативных диссидентов появляется элитистское отношение к народу. В то же время Варлам Шаламов, которого левые воспринимают как своего, писал: «И пусть мне не “поют” о народе. Не “поют” о крестьянстве. Я знаю, что это такое. Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата. Интеллигенция ни перед кем не виновата. Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией»[1]. Насколько элитизм был характерен и для левых диссидентов?

Мне кажется, эта цитата Шаламова не говорит о его элитизме, а скорее направлена против идеализации народа, распространенной, например, среди почвенников или части интеллигентской среды 1970-х годов.

Что касается левых диссидентов, они были левыми во многом потому, что по-другому представляли себе общество и не сводили его к конфликту свободолюбивых индивидов и молчащего народа. Я бы сказал, что основных линий такого альтернативного анализа общества и видения своей роли у диссидентов-социалистов было две.

На заводе. Фото: Всеволод Тарасевич, 1960-е годы

Первая — это классовый анализ. Программные тексты советских левых диссидентов в значительной степени интересны тем, что они пытались определить, какова на самом деле классовая композиция советского общества. Существовал официальный тезис, что в Советском Союзе есть два дружественных класса, пролетариат и крестьянство, и дружащая с ними прослойка интеллигенции. Все диссиденты-социалисты сходились на том, что это антимарксистский бред. Ведь если есть классы, значит, продолжает существовать какой-то антагонизм между ними? Многие диссиденты-социалисты приходили к выводу, что есть реальный правящий класс, номенклатурная элита, существование которой маскируется. Но тогда встает вопрос: какое место в этой композиции занимает интеллигенция, на чьей стороне она находится?

"Многие диссиденты-социалисты приходили к выводу, что есть реальный правящий класс, номенклатурная элита, существование которой маскируется."

Некоторые марксистские диссиденты говорили, что само изобретение интеллигенции в качестве прослойки было нужно, чтобы замаскировать существование бюрократии. Ведь куда отнести людей, которые занимают управляющие должности? Их нельзя назвать рабочими и крестьянами. Значит, нужно изобрести что-то, во что бы они умещались. И этот правящий класс пытается подчинить, коррумпировать, завоевать интеллигенцию, тогда как ее задача быть вместе с рабочим классом. Это, в частности, идея Ронкина и Хахаева из их программной книги «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата». Очень продуманная критика официальной классовой структуры в СССР содержится в книгах А. Зимина (псевдоним левого диссидента Элькона Георгиевича Лейкина).

Студенты, 1969 год. Фото: Юрий Абрамочкин

Вторая линия размышлений — это внимание к дореволюционной интеллигенции. Это, например, было свойственно группе, сложившейся в конце 1950-х годов в Ленинграде вокруг математика Револьта Пименова. Её участники очень интересовались народнической и эсеровской традицией и во многом себя идентифицировали как ее продолжателей, интеллигентов-борцов за народ. Этот интерес к революционно-демократической линии досоветской интеллигенции был широким. Даже многие авторы журнала «Новый мир» рассматривали свой журнал как продолжение линии Белинского или Чернышевского.

Сама тема отношения к народу характерна скорее для 1970-х и начала 1980-х годов, когда ключевым в диссидентском сообществе стало разделение на условных западников и почвенников. Последние были наследниками не народников, а представляли новый вариант консервативной мысли, в котором была специфическая апелляция к народу. Он не был активным политическим субъектом. Это неструктурированная масса, которая является носителем глубоких традиций. Для этой конструкции важно: есть подлинный, глубинный народ — идея народа, а есть масса лишенных национальных корней советских людей — безродных, индустриализированных, оторванных от деревенского начала. Необходимо преодолеть искусственного советского человека ради его подлинного народного содержания.

Математик Револьт Пименов

Эта консервативная по своей сути идея стала очень важной во время «перестройки». Можно легко заметить, как из нее вырастает идея безродных Homo Soveticus. Дискурс перестроечной публицистики в этом отношении прямо наследует консервативный самиздат 1970-х. Достаточно открыть, например, программный сборник «Иного не дано», в котором участвовали практически все видные публицисты перестроечного периода. Там тема подлинного и неподлинного народа раскрывается чуть ли не в каждом втором тексте.

Это отсылает нас к дискуссии западников и славянофилов в XIX веке. У последних было подобное представление о народе.

Да, конечно, здесь есть явное влияние славянофильства. Но для западников и славянофилов XIX века одним из ключевых моментов была роль государства в отношении к народу. Славянофильская идея заключалась в том, что государство — это модернистская машина внешнего насилия, которое вторгается в народную жизнь и пытается ее искусственным образом изуродовать. С точки зрения западников, государство, наоборот, является двигателем прогресса, который окультуривает аморфную массу и двигает ее по пути прогресса. Поэтому, несмотря на то, что с существующим государством есть разногласия, оно играет положительную роль.

У Солженицына, например, очевидна эта консервативно-славянофильская линия: советское государство — репрессивное зло, влияние которого необходимо из себя исторгнуть и вернуться к корням, чтобы обрести органическое единство государства и народа в возрожденной Российской империи или подлинном русском национальном государстве.

Репетиция колхозного хора, 1960-е годы. Фото: Сергей Васин

Что касается западников, то для них в советской реальности государство не было союзником и не представлялось как носитель исторического прогресса. Постепенно это место разума истории заменял Запад, международное сообщество, ООН, надгосударственные структуры, которые могли привнести в темную инертную реальность прогресс. Но движение в сторону такого признания происходило достаточно медленно. В 1970-е годы даже из либеральных правозащитников мало кто так рассуждал.

В XIX веке появление социалистической мысли в Российской империи, разрушение Герценом монополии славянофилов на крестьянскую общину в какой-то мере снимало дихотомию западников и славянофилов. А в СССР где находились левые диссиденты в этой дискуссии?

Когда разговор разворачивается в сторону подлинного народа или образа Запада как защитника универсальных прав человека, то левым в дискуссии участвовать довольно сложно. Они в этот период пытались переносить внимание дебатов с больших трансисторических тем к анализу актуальной социальной динамики в Советском Союзе.

Как события в Восточном блоке влияли на левых диссидентов в СССР?

Многие левые студенческие группы в Советском Союзе начались с протеста против советского вторжения в Венгрию в 1956 году. Они знали, что там играли важную роль рабочие советы. Многие считали, что восстание носило классовый и антибюрократический характер.

Во второй половине 1950-х годов большое значение также имели Югославия и Польша. В конце 1950-х годов в Югославии формулируются основы альтернативной югославской модели. Появляются статьи Эдварда Карделя и других деятелей югославского режима о том, что такое социалистическое самоуправление, как по-другому строить социалистическое общество. Этот период совпадает с восстановлением дипломатических отношений между СССР и Югославией, когда югославская пресса начинает продаваться в советских газетных киосках. Некоторые участники диссидентских групп того периода описывали, что они чуть ли не специально учили сербский язык, чтобы читать газету «Борба». Ее содержание сильно отличалось от официальных советских газет.

Передовица газеты «Борба», 4 мая 1980 года

В Польше с осени 1956 года начинается так называемый Польский Октябрь, когда к власти возвращается Владислав Гомулка. Политические изменения, происходящие там в общественной жизни, носили гораздо более глубокий характер, чем изменения в Советском Союзе после XX съезда. Возникают элементы независимой печати, легальные дискуссионные клубы, появляется известное издание «Po prostu». Связи с польскими группами оказывали достаточно серьезное интеллектуальное влияние на тот же кружок Краснопевцева в МГУ.

"Советское вторжение и разгром Коммунистической партии Чехословакии оказали убийственное влияние на идею «самореформы» внутри советской системы."

Пражская весна была моделью того, как может начаться реформа в рамках «реального социализма»: образованные и принципиальные люди возглавляют коммунистическую партию, обновляется руководство, уходят старые конформисты со сталинским бэкграундом, затем отменяется цензура и начинается широкая дискуссия об обновлении социализма. Конечно, советское вторжение и разгром Коммунистической партии Чехословакии оказали убийственное влияние на идею «самореформы» внутри советской системы.

Что касается «Солидарности», то в ней была представлена другая модель: снизу возникает мощное рабочее движение, которому активно содействует интеллигенция. Такой вариант также очень интересовал советских диссидентов, но уже в другой исторической ситуации — на рубеже 1970–1980-х годов. Например, журнал «Поиски», в деятельности которого участововали Гефтер, Абовин-Егидес, Глеб Павловский, переводил статьи идеологов «Солидарности». Но интересовались их опытом скорее с точки зрения того, насколько это возможно в СССР.

Владислав Гомулка выступает на митинге 24 октября 1956 года

Пример «Солидарности» был впечатляющим и оказывал на кого-то большое влияние. Но, к сожалению, это влияние вряд ли могло привести в условиях позднего СССР к формированию чего-то подобного по масштабу. Были не очень удачные попытки создать аналоги «Солидарности». Прежде всего, это СМОТ — Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся. Организация носила, скорее, антикоммунистический характер, левой ее назвать достаточно сложно. Одним из лидеров СМОТа была Валерия Новодворская. С другой стороны, она пыталась себя представить как защитника интересов рабочих. Поскольку целью объединения была борьба против режима, а самоорганизация рабочих выступала в качестве инструмента, то рабочих, готовых к такой борьбе, было мало.

"О существовании диссидентов знали миллионы советских людей благодаря западным радиостанциям."

«Спільне» когда-то публиковало интервью с Олегом Дубровским — это левый рабочий активист из Днепропетровска. Он всегда настаивал, что его на деятельность вдохновил пример «Солидарности». До этого он читал протоколы дискуссий 1920-х, интересовался Рабочей оппозицией, но дальше не заходил. А после «Солидарности» он начал пытаться что-то организовывать у себя на заводе и занимался рабочим активизмом до конца 1990-х. Но когда мы с ним говорили, он дистанцировался от диссидентов. Он рабочий, а то интеллигенты. Насколько такое было распространено?

Мне кажется, это реакция на ситуацию начала 1980-х, когда, во-первых, диссидентское движение перестало существовать в результате целенаправленной деятельности КГБ, а, во-вторых, у самого понятия «диссидент» была определенная репутация. Диссиденты — это те, о ком говорило «Радио Свобода» и кто составлял очень небольшой круг активистов, которые вели публичную деятельность и распространяли самиздат. По разным подсчетам, к этому кругу относилось несколько сот человек во всём СССР. Тем не менее о существовании диссидентов знали миллионы советских людей благодаря западным радиостанциям.

Алексей Разлацкий

Возникновение инициатив в рабочей среде, в том числе политических, — это очень обширная тема. В моей книжке есть небольшой раздел про интересную группу, которая сложилась в Самаре в начале 1980-х годов вокруг Алексея Разлацкого. Она впоследствии называлась «Партия диктатуры пролетариата». Эта группа ориентировалась исключительно на промышленный рабочий класс и участвовала в организации как минимум одной крупной забастовки. Члены этой группы не считали себя диссидентами и рассматривали себя совершенно отдельно от этого движения. Они слушали китайское радио, где Советский Союз критиковали слева. Отчасти под этим влиянием они создали оригинальную теорию, которая по своему практическому воплощению парадоксальным образом могла бы быть близкой к выводам «Солидарности».

"Вряд ли кто-то рассказывал, что в «Солидарности» есть левое крыло. Говорили, что это движение, которое выступает против коммунизма."

Польша была примером того, что рабочие не пассивная масса. В «Солидарности» было левое крыло, представленное Яцеком Куронем и другими. Почему влияние «Солидарности» не привело к сдвигу обратно влево среди диссидентов? Вы вспоминали Новодворскую, но мы знаем, кем она потом стала. А почему не было больше примеров вроде Дубровского, который был и остался левым?

Надо понимать, откуда советские люди в своем большинстве могли знать о «Солидарности» — тоже из западных радиоголосов, где никто не вдавался в нюансы позиции Куроня или Модзелевского. Вряд ли кто-то рассказывал, что в «Солидарности» есть левое крыло. Говорили, что это движение, которое выступает против коммунизма, борется за достоинство рабочих, что им шлют братский привет профсоюзы США и всего свободного мира. Чтобы получить более точное представление, необходимо было обладать доступом к закрытым и неочевидным источникам информации.

Яцек Куронь на первомайской демонстрации, 1989 год

Были ли связи между советскими левыми диссидентами и западными левыми? Как советские левые диссиденты узнавали о дискуссиях в зарубежной левой среде?

Западные левые тоже были разные. Интересующихся советскими левыми диссидентами можно разделить на две группы: те, кто был условно «справа» от коммунистических, промосковских партий — еврокоммунисты, социал-демократы, и те, кто был слева — троцкисты, анархисты.

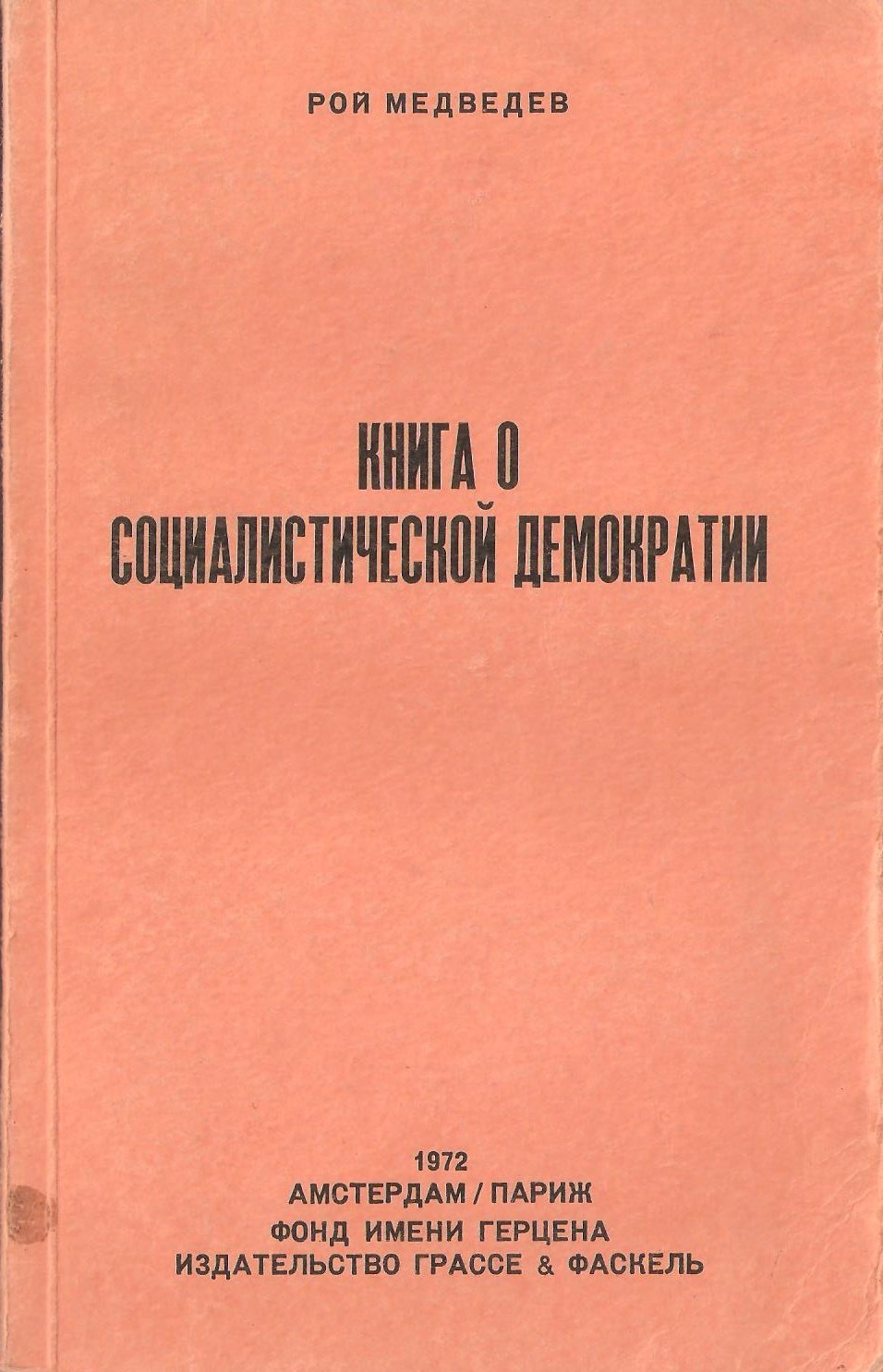

Этот интерес выражался, прежде всего, в том, что они содействовали изданию литературы. Так называемый тамиздат отчасти осуществлялся именно западными левыми. Среди социал-демократов можно выделить существовавший в Амстердаме Фонд имени Герцена, созданный голландскими социал-демократами, сочувствующими диссидентскому движению в СССР. Они издали множество важных книг — например, подборку «Политического дневника» Роя Медведева.

Первое издание книги Роя Медведева

«Cлева», со стороны троцкистов, тоже велась издательская деятельность. Так, в Париже существовало издательство «Слово», связанное с Революционной коммунистической лигой. Оно издало ряд книг, в том числе упомянутого Зимина. Кроме того, существовал интерес к диссидентам, которые эмигрировали из СССР и имели репутацию левых. В частности, это касается Петра Григоренко, Леонида Плюща, Бориса Вайля. Западные крайне левые пытались выйти на контакт с ними и вступить в дискуссию. Например, известный украинский марксистский журнал «Діялог», издававшийся в Канаде, опубликовал большое интервью с Плющом. Но это не привело к идейной эволюции Григоренко или Плюща, потому что к тому времени они придерживались правозащитной стратегии, а их политические взгляды уже сдвинулись вправо. На Западе они ожидали найти более серьезных союзников, чем троцкистские группы.

"СССР для западных левых был гораздо более закрытой территорией, чем Польша, Югославия, Чехословакия."

Кроме того, несколько западных троцкистов посещали СССР в 1970-е — начале 1980-х годов и пытались наладить здесь контакты. Иногда у них что-то получалось. Они могли собрать информацию или получить самиздатскую рукопись и вывезти ее на Запад. В этом смысле СССР для западных левых был гораздо более закрытой территорией, чем Польша, Югославия, Чехословакия. Например, Эрнест Мандель мог побывать в Варшаве в советское время и выступить там с публичной лекцией (конечно, не в качестве представителя Четвертого Интернационала, а как представитель левого крыла бельгийских профсоюзов). До советского вторжения в Чехословакию не было особых препятствий, чтобы приехать в эту страну. Например, Руди Дучке — знаменитый лидер западногерманского леворадикального движения — в 1968 году побывал в Праге и выступал перед огромной студенческой аудиторией. В Югославии в 1960-е годы существовала летняя школа журнала «Праксис», куда приезжали многие западные левые теоретики и также выступали перед молодежной аудиторией.

Эрнест Мандель в 1970 году

В статье о Холодной войне вы пишете о невозможности «третьей позиции», вследствие чего «любая форма оппозиции “реальному социализму” оказывалась тождественной сознательному выбору альтернативы, предлагаемой противоположной стороной — Западом». Но получалось ли у левых диссидентов сформировать «третью позицию»? Можно ли их сравнивать с троцкистской традицией Third camp на Западе?

Здесь надо внести некоторые коррективы. Во-первых, троцкисты на Западе в основном не считали себя «третьим лагерем». Так себя называли те западные левые, которые оценивали СССР как эксплуататорское общество, государственный капитализм и т.д. и не видели принципиальной разницы между СССР и западным блоком. Для большинства троцкистов разница существовала, что, конечно, не означало некритической поддержки советского правительства. Что касается левых диссидентов, то в 1950–1960-е годы они считали, что исторический прогресс на стороне СССР, но из этого совсем не следовало, что Советский Союз во всём прав.

"Для большинства троцкистов разница между СССР и западным блоком существовала, что не означало некритической поддержки советского правительства."

Вы пишете, что для тех западных левых, которые заняли прозападную позицию в Холодной войне, возможность критики системы изнутри «превращается в источник силы и конкурентное преимущество». В какой мере о диссидентах в СССР можно сказать обратное — прозападная позиция, хоть и давала некоторую защиту, в то же время изолировала их от общества?

Сами диссиденты-правозащитники в 1970-е годы не считали, что их позиция прозападная. Они считали ее просто гуманистической, общечеловеческой. А поскольку Запад более последовательно отстаивает эти принципы, получалось, что он выступал естественным союзником. Кроме того, эта ситуация правозащитного движения была характерна для периода «разрядки» между СССР и Западом, когда основным вопросом была необходимость избежать конфликта, который мог перерасти в ядерную войну. Например, Андрей Сахаров в «Размышлениях о прогрессе и мирном сосуществовании» исходит не из того, какой общественный строй будет оптимальным, но из того, как избежать опасности глобальной войны. Как человек, который очень хорошо понимал разрушительный характер бомбы, он пытался из этого вывести прагматический проект, в котором экзистенциальные интересы человечества стояли бы на первом месте, а политическая и идеологическая борьба — на втором. Такая установка свойственна части правозащитного сообщества.

I Съезд народных депутатов СССР. Академик Андрей Сахаров, 1989 год. Фото: Юрий Инякин

Как левые диссиденты реагировали на политическую борьбу в годы «перестройки»?

К началу «перестройки» диссидентское движение находилось в состоянии политического и организационного разгрома, поэтому могла быть речь только о позиции отдельных его представителей. В конце 1980-х годов только небольшое число диссидентов смогли найти себя в новой политической жизни. Академик Сахаров — это скорее исключение из правил. В целом диссиденты — и правые, и левые, и либералы — не оказали серьезного политического влияния на постсоветскую реальность. Но их идейное воздействие — прежде всего, либеральных и правых диссидентов — не подлежит сомнению. Можно даже сказать, что постсоветский официальный язык власти во многом был обязан сочетанию элементов либеральной и право-консервативной тенденции внутри диссидентского движения.

Значительная часть людей, которые в советское время были диссидентами-социалистами, в постсоветское время уже не была связана с левой политикой. Некоторые участники левых групп конца 1950-х — например, Михаил Молоствов или Виктор Шейнис — в 1990-х стали известными деятелями либерального лагеря. С другой стороны, отдельные представители последнего поколения диссидентов-социалистов, такие как Борис Кагарлицкий или Павел Кудюкин, продолжали играть заметную роль на левом фланге российской политики. Но эти отдельные случаи скорее подтверждали общее правило: для современных постсоветских левых историческая преемственность остается серьезной проблемой.

Примечания

- ^ Шаламов В. Четвертая Вологда. Вологда, 1994. С. 135.

_category.jpg)