В науке споры и дискуссии являются необходимым элементом ее развития. Но иногда дискуссионные утверждения ученых благодаря эффекту испорченного телефона становятся медийным фаст-фудом. Поэтому закономерен вопрос – возможна ли сейчас ситуация, когда наукой оправдывается социальный статус-кво? Обусловлено ли, например классовое неравенство генами? И каково соотношение в человеке социального и биологического? Об этом, а также о положении науки в России, экологических проблемах и способах их решения и многом другом читайте в интервью Дмитрия Райдера с кандидатом наук, орнитологом, специалистом по поведению и коммуникации животных В. С. Фридманом.

– Наука при капитализме выглядит как некая диковинная сила, от которой ждут то чудес, то напастей. Так, часто потребителя пугают то ГМО, то пищевыми добавками. Существует ли эта опасность в действительности? Какие опасности может принести наука при капитализме – если посмотреть на новейшие тенденции в сфере генной инженерии, бурно развивающейся сейчас синтетической биологии?

– Мне это кажется того же рода варварством, как некогда крестьяне во время эпидемий холеры считали виновниками врачей, которые, мол, распространяют заразу. Только модернизированным, ибо сейчас куда больше возможностей тиражировать эти восторги и/или страхи и использовать последствия распространения их в массах в коммерческих или политических целях. Каким образом это делается, какие психологические механизмы здесь задействованы, хорошо описано в книге американских социальных психологов Э.Аронсона и Э.Пратканиса «Эпоха пропаганды».

Что «чудеса» или «напасти» приписывают науке, а не социальной системе, использующей научные идеи и открытия «по своим правилам» и «в своих интересах», кажется мне такой же неверной проекцией, как приписывать достижения – или социальные язвы – капитализма «особым свойствам» некоторых стран или наций и по этой причине особо восхищаться ими или ненавидеть безмерно. Нужно трезвое, разумное отношение, а не чрезмерность восторгов и страхов. Тем более оно требуется социалистам и коммунистам – противникам существующего общественного устройства. Коль скоро они претендуют на лучшее понимание «социальных язв» капитализма и общих закономерностей хода истории, которая этот самый капитализм ликвидирует, им не стоило б попадаться в ловушки, специфичные именно для капиталистического массового сознания.

Иррациональность ситуации, как и смысл использования страхов публики хорошо демонстрируется как раз примером с ГМО. Главная угроза здоровью потребителя от продукции сельского хозяйства связана с загрязнением, ибо интенсивное сельское хозяйство сегодня неотделимо от высоких доз пестицидов, удобрений, использования гормонов с антибиотиками в животноводстве и пр. И как раз использование ГМО позволяет пестицидную нагрузку снизить (чем сохраняются также и полезные виды животных, массово гибнущие при обработках и пр.) или сохранить интенсивно уничтожаемые леса тропиков и субтропиков повышением продуктивности сельского хозяйства. Вот совсем свежие данные на этот счёт.

Больше того, все опасности, которые при использовании ГМО только предполагаются, давно уже существуют в «обычном» интенсивном сельском хозяйстве и в «обычной селекции», и в гораздо большем масштабе. Мы с коллегой – генетиком – специально составили таблицу на сей счёт. То есть опасения обывателя по поводу ГМО отлично «уводит в тень» общественного невнимания то, чего бы стоило опасаться на самом деле.

Учёный, по крайней мере, общественно неактивный, столь же не властен над использованием того, что он поставляет на «рынок идей», как рабочий не властен над использованием изделий, производимых его заводом. Поэтому пугаться не стоит, и противостоять научно-техническому прогрессу не стоит, нужно использовать его достижения, видеть те из них, реализации которых препятствует именно современный капитализма (как это случилось с идеей устойчивого развития).

У Маркса был красивый афоризм, справедливый и посейчас, что прогресс при капитализме уподобляется «тому отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепа убитого». Нет лучшего способа агитации за левые идеи в интеллигентской среде, профессионально занятой производством «нектара» научных знаний и передовой техники, как указание на возможность избавить от «идола» и «черепов», вместо требований отказываться от «нектара». Страх перед ГМО не просто сродни страху перед прививками 100-150 лет назад. Не зря развитие современного капитализма вопреки небывалым успехам науки и техники не только не изжило эти старые страхи но, напротив, скорей усилило антипрививочные настроения, астрологию, целительство, увлечение диетами и прочие суеверия, причём даже у хорошо образованных и состоятельных людей. Настолько усилило, что на соответствующей мифологии можно зарабатывать деньги, что делает целая индустрия с оборотами, сравнимыми с производством обычных лекарств, о чём рассказано в интереснейшей книге английского врача, популяризатора науки Бена Голдакра «Обман в науке».

Более того, он показывает, что эта индустрия, получающая прибыль эксплуатацией антинаучных увлечений и страхов массового сознания, не только расширяется, но и побеждает учёных, имевших неосторожность вступить с нею в борьбу. Это – мощный минус капитализма, уже сейчас участвующий в сползании в «новое средневековье». В перспективе он может остановить НТП, как некогда остановился прогресс в эллинистическом мире, так как ремесло было низким занятием, и философы хоть и освоили эксперимент, брезговали собственными руками делать и совершенствовать приборы. Сравнимое явление было в СССР – позорная история с лысенковщиной; однако она была побеждена усилиями самих учёных. А описываемые Голдакром современные суеверия/страхи не только не были побеждены, они растут, захватывая в том числе и «элиту».

И наоборот, антисциентизм постыден для марксистов, ведь их противостояние капитализму опирается на научное знание, а не на эмоции; нельзя играть в шахматы с помощью добрых намерений. Скажем, на в целом очень хорошей конференции о последствиях втаскивания нашей страны в ВТО не обошлось без «ложки дёгтя» в виде доклада небезызвестной г. Ермаковой 1 про ужасы, следующие из распространения ГМО. И когда тот же страх присутствует в выступлениях «видного левого теоретика» Б. Ю. Кагарлицкого или делается мейнстримом части левых на Западе, это явление крайне печальное, показывающие, что эмоции превозмогают разум, а компетентности недостаточно.

В генной инженерии и в синтетической биологии я не специалист, даже не «компетентный читатель», поэтому про них промолчу. А вот прогресс в любимых мной науках о поведении и головном мозге имеет следствием т.н. «чтение личности». «Задача отслеживания активности отдельного мозга становится актуальной, как только мы подбираемся к сложным свойствам личности. Более конкретно: связать индивидуальные различия в структуре нервной ткани с индивидуальными различиями когнитивного или эмоционального характера подобно тому, как генетики изучают связь последних с генами. Скоро ученые, просканировав мозг человека, будут знать о нем больше, чем он сам знает про себя». Понятны возможности, следующие отсюда для самопознания, для индивидуализации воспитательного/образовательного подхода к человеку. Но понятны и все угрозы от появления такого знания в обществе, которое рассматривает личность, как те самые негодяи в Арканарском порту, с оттенком нехорошего, корыстного интереса. И готово подавлять активность человека (особенно из низших классов), утверждая, что оно-то лучше знает, что ему, такому понятному и прозрачному, нужно (и умалчивая о том, что человек способен к изменению себя и своей жизни).

Что больше реализуется из плодов научно-технического прогресса, угроз или возможностей, зависит не от науки как таковой, а от состояния общества, «соотношением сил» между прогрессом и реакцией, так часто усиленной названными страхами. Вот пример уже вкушаемого обществом «плода»: что хотели и что получилось с Веб 2.0 и открытой культурой. Или тенденции, связанные с происходящим переходом от «людей книги» к «людям экрана», о которых рассказывала в Москве нейрофизиолог Сьюзан Гринфилд.

Некогда Иисус Иосифович верно отметил, что лучший способ наказать кого-то – это идти два поприща в ответ на требование идти одно. Наибольший риск от науки при капитализме связан не с использованием научных открытий как таковых, а с идеологическими выводами из научного знания, включая такие, которые ему явно противоречат. Скажем, идеологи расизма, расовой гигиены, евгенического движения, вполне респектабельных среди образованной публики задолго до Гитлера, и до первой мировой войны, в своих обоснованиях всё время ссылались на генетику. Примерно затем же, зачем в Европе это делает г-н Тило Саррацин, у нас – известный приватизатор г-н Кох.

Но эти отсылки были непониманием или жульничеством, ведь именно генетические данные наряду с прочими показывают антинаучность расистской догматики о «естественном неравенстве рас» (или полов, или индивидов, но это отдельная тема), как и неэффективность «улучшения человеческой породы» через стерилизацию «неполноценных», до Гитлера и после Гитлера практиковавшуюся в скандинавских странах и в США. Что и выразили генетики коммунистических и леволиберальных взглядов в Манифесте, специально принятом в этой связи в 1939 году на Международном генетическом конгрессе в Эдинбурге: «избавление от расовых предрассудков и ненаучной доктрины о том, что плохие или хорошие гены являются исключительной принадлежностью определённых народов или лиц с чертами данного вида, не станет возможным, пока не будут ликвидированы условия, ведущие к войне и экономической эксплуатации».

Исследователи правых взглядов или аполитичные либо сами были расистами, как великий Р.Фишер, либо не считали необходимым волноваться по этому поводу. То есть это вопрос политических взглядов и уровня социальной ответственности учёных, а не их профессиональных занятий как таковых. Плюс, как писал ещё Александр Любищев, расистские и евгенические концепции так же легко выстроить на ламаркистской основе, как на основе классической генетики, что демонстрирует кастовая идеология в Индии и ряд деятелей российского евгенического движения 1920-х годов.

И я прямо скажу: «научное» обоснование расизма, сексизма, национальной ненависти и иных предрассудков, естественным образом воспроизводящихся при капитализме, мне представляется более общественно безопасным, чем преобладавшая ранее религиозная санкция, это, так сказать, софт-вариант старого зла. Прежде всего потому, что научное обоснование предполагает дискуссию, переисследование и критику, в процессе которой выясняются интересные вещи. Скажем, выводы Линна и Венханена о «сниженном IQ» жителей Чёрной Африки, на которые так любят ссылаться «научные расисты», ищущие причины бедности/отсталости народов бывших колоний и зависимых стран в биологии, основаны на тенденциозном подборе данных, фактически на подтасовках.

То есть при «научном» обосновании предрассудка он оказывается опровержим даже не идейным противником соответствующих предрассудков, а обычной рутинной практикой научного исследования, всяким аполитичным учёным, всего лишь профессионально стремящимся к истине. В случае религиозного обоснования «неполноценности» или «особой зловредности» каких-либо групп населения – будь то антисемитизм, следующий из евангельского мифа о евреях-богоубийцах, или антинегрский расизм христианства/ислама, связанный с «потомством Хама» и с изображением Сатаны как негра, или идеи неполноценности женщин и необходимости контроля над ним, присутствующие во всех религиях, – такое опровержение невозможно, ибо носители предрассудка апеллируют к вере и связанным с верой эмоциям, а не к разуму.

И переход от религиозных обоснований предрассудков к квазинаучным мне представляется благом, естественным проявлением того факта, что дух веет где хочет, а прогресс действует даже среди коричневых. Как представляется благом общая тенденция «онаучивания идеологии», дающая перспективу избавления от идеологии вообще, о котором мечтал Карл Маркс. Но, конечно, за рамками глобального капитализма.

– Почему некоторые ученые предпочитают биологизаторские теории? Скажем, книги наших биологов А. В. Маркова, М. Л. Бутовской хороши, но не лишены элементов биологизаторства. У кого-то это принимает крайние формы – а в массовом сознании просто подпитывает расизм и социал-дарвинизм. Нет ли в этом неосознанного желания заменить одну большую теорию (марксизм) другой – то есть социобиологией?

– Вопрос интересный, но заданный некорректно, так как в нём «схлопнуто» много разных вещей, которые надо разобрать отдельно. Прежде всего: теорий придерживаются учёные, и именно потому, что имеют возможность их сопоставлять с фактами исследований. Если вдруг новые факты «не ложатся» в теорию, лишь они могут принять решения, развивать ли, меняя, старую теорию, чтобы она могла включить новые факты, или, отбросив её, принять конкурирующее объяснение.

Образованная публика же имеет мнения (даже освоившая лучшие образцы научно-популярной литературы, даже исследователи других специальностей, интересующиеся проблемами данной на любительском уровне), больше зависящие от общественных настроений, чем от собственно научных фактов. Так получается именно потому, что она не имеет профессионального опыта сопоставления популярных теорий с новыми фактами, который имеют специалисты, и опыта получения таких фактов, в ходе которого «на собственной шкуре» чувствуешь, какой результат может быть достоверным, какой нет, и где кончаются «область определения» и «область значений» сделанных тобой обобщений. Отсюда известные астрофизики шокируют палеонтологов выдвижением импактных теорий вымирания динозавров и прочих групп организмов в мелу 2, а экскурсы известного специалиста по биоэнергетике птиц В. Р. Дольника вызывает неприятие у тех, кто поведением птиц и других позвоночных занимается профессионально.

Названные тобой специалисты придерживаются теорий, как ты сказал, «отдающих биологизаторством» именно потому, что такой подход имеет свои достоинства, которые я, будучи его противником, вижу столь же явственно, как достоинства милой мне концепции социальных влияний (или культурно-исторической теории). Но сначала переформулирую на нейтральном языке, ибо «биологизаторство» несёт в себе отрицательную эмоцию «сведения человека к животному», а анализировать лучше бесстрастно.

Фактически спорят о факторах (или детерминантах) формирования должного поведения в должном месте и времени социального взаимодействия людей. Время может быть личным, историческим или эволюционным, в зависимости от того, какого масштаба процессы рассматриваем. Вопрос в том, что важней для данного формирования, биолого-генетические влияния «изнутри», или социальные влияния «извне». Последние делятся на усваиваемые и употребляемые сознательно – обучение / воспитание и действующие «автоматически» – разные формы конформизма, уступчивости и т.п. «социального бессознательного», но то и другое суть социальные влияния.

Что здесь объясняющее и объясняемое, управляющее и управляемое и т.д.? Я считаю, что экзогенные влияния извне, от социальной системы (формирующей личность «в перекрестье» общественных отношений примерно также, как децентрализованная регуляция формообразования в разных участках гидроидных полипов формирует столон, из которого развивается зооид, морфологически и функционально соответствующий потребностям целого) важней эндогенной детерминации «изнутри», генетикой, психофизиологией и т.п. «биологией» индивида. Почему так – попробую рассказать позже, здесь существенно что «биологизаторская» точка зрения не только легитимна, но имеет свои преимущества.

Это преимущества, скажем так, принципа экономии. Придерживаясь «биологизаторской» точки зрения, биолог притязает на поприще гуманитарных дисциплин – истории, культурной антропологии, этнографии, социологии, примерно как паук-серебрянка живёт под водой в колоколе из воздуха. Хотя он «находится на чужой территории», он нигде не покидает темы и метода собственно биологических исследований по генетике, этологии, физической антропологии и пр. Освоение же естественниками гуманитарных дисциплин хотя бы на уровне «компетентного читателя» профессиональных публикаций гуманитариев маловероятно по целому ряду причин. Это требует сил и времени, которые лучше потратить на любимую биологию: история, этнография, религиоведение (не говоря уж о социологии с экономикой) обычно преподаются достаточно плохо, и у биолога не возникает соответствующей подготовки в студенческие годы. В зрелом возрасте её обрести обычно ещё труднее.

Наконец, гуманитарные дисциплины воспринимаются естественниками как существенно более идеологически ангажированные, что в советском, что в западном варианте, на фоне чего «биологизаторская» позиция кажется беспристрастной и в естественнонаучно объективной. Опять же, «биологическое» и «социальное» в поведении человека (как, впрочем, и других высших позвоночных) отнюдь не существуют раздельно и независимо друг от друга.

«Социальное» надстраивается над «биологическим» и управляет им, как всадник лошадью. В каждой схеме реагирования, реализуемой нашим поведением в ответ на определённого рода стимуляцию, «социальное» определяет «распознавательную часть» – в каких ситуациях и на какие стимулы надо реагировать и пр. По мере общественных изменений, при освоении новых профессий и появлении новых навыков старые ключевые ситуации и пусковые стимулы социального характера заменяются новыми и пр. «Биологическое» образует исполнительный механизм, обеспечивающий собственно действие, с поддерживающим его психофизиологическим состоянием; оно достаточно консервативно и куда медленней меняется в ответ на общественные изменения в ходе человеческой истории.

Если грубо, наше тело, вступая в социальные взаимодействия, «делает из социологии психологию», дальше мозг «делает из психологии биологию» и тело действует в ответ или с предвосхищением уже под управлением вполне биологических причин, тогда как «психическое» отслеживает взаимодействия уже следующего этапа. Скажем, тестостерон у «среднего человека» опосредует конкурентные усилия, возникающие в ситуациях ухаживания и угрозы, однако у профессиональных спортсменов он же опосредует именно сверхординарные усилия на соревнованиях, у профессиональных брокеров колебания уровня тестостерона модулируются колебанием курсов акций в большей степени, чем агрессивной и сексуальной стимуляцией.

Другой пример – видимо, от наших антропоидных предков люди унаследовали особый страх перед змеями, связанный с определёнными районами мозга. Есть и явно приобретённые страхи – вроде парализующего страха перед математикой, не дающий освоить данный предмет даже при явных способностях, видных в случае снятия страха, или страх подтверждения стереотипа у женщин, негров и других представителей угнетённых групп населения в ситуации, когда они думают, что их тестируют не как личностей, а как типовых представителей этих групп, чтобы подтвердить бытующие предрассудки об их «низшести». Они непроизвольно пугаются этого, и от страха невольно стереотип подтверждают. Так вот, «исполнительная часть» этих явно приобретённых страхов включает те же отделы мозга, что страх перед змеями, имеющий значимую биологическую компоненту.

В таком случае, анализируя поведение человека, можно сосредоточиться только на «исполнительной части», свойственных нам форм поведения и схем реагирования, а это почти исключительно «биологическое», связанное с эндогенной детерминацией. Тонкости и особенности этой детерминации неисчерпаемы, ими можно с огромным увлечением заниматься всю жизнь. А социальное, напротив, оставить за рамками рассмотрения.

Тем более ведь и действие экзогенных факторов – «сигнальной наследственности» и социальной стимуляции тоже передаётся (в том числе через поколение) через изменения психофизиологического состояния, уровня гормонов и нейромедиаторов, эпигенетические изменения работы генов у лиц, выросших в разных социальных обстоятельствах и пр. А значит, возможно, не выходя за пределы научной точности, «не сходя с территории» собственно биологии, утверждать, что существенна именно эндогенная детерминация, а максимум, что социальные влияния могут сделать – лишь компенсировать биологически обусловленную дефектность у лиц, которых общество вынуждено «подтягивать» к требованиям, обязательным для всех своих членов, тогда как «биологически» могут соответствовать не все. Или сдерживать биологически обусловленные преимущества части людей в тех позициях, где по данным характеристикам обществу нужны средние, а не лучшие.

Поэтому, кстати, «биологизаторские» концепции поведения и эволюции нашего вида тяготеют к методологическому индивидуализму, к тенденции анализа системы по элементам, к выводу структуры системы из суммации свойств и статистики взаимодействия элементов. Напротив, концепции, ставящие во главу угла социальные влияния – к философскому реализму, анализу системы по единицам (а не элементам), у них в центре рассмотрения общий процесс воспроизводства структуры системы, а не статистический – «столкновений» индивидов друг с другом. Эти, философские, различия конкурирующих объяснений не менее важны, чем те собственно естественнонаучные аргументы, которыми они возражают друг другу.

В любом случае, для биолога, поведенщика и эволюциониста, «биологизаторство» – вполне легитимная точка зрения. А вот для небиолога, и особенно для человека из публики – нет, ибо в силу непричастности к соответствующим исследованиям он воспринимает эволюционные и этологические теории как своего рода идеологические доктрины. Он не видит, не понимает, как они развиваются и меняются во взаимодействиях с фактами и, естественным образом, имеет тенденцию последние подгонять под теорию, чего делать никак не следует.

Но это не единственно легитимная точка зрения: большая значимость социальных влияний извне обоснована, как минимум, не хуже, и постоянно подтверждается новым фактами. Так, недавно показана культурная относительность базовых эмоций, традиционно считавшихся «биологической» универсалией (наиболее на этом настаивал известный этолог И. Эйбл-Эйбесфельдт). Кроме того, везде, где «биологическое» и «социальное» действуют друг против друга, а не «в унисон», экзогенная детерминация «от системы» пересиливает эндогенные влияния «изнутри» организма, формирует поведение «по своему образу и подобию». Скажем,

- человек более управляем словом, чем непосредственной стимуляцией;

- эмоции, испытываемые в коллективе, сильней однотипных индивидуальных переживаний;

- психическое в ряде случае сильнее физиологии;

- такие явления как конформизм, уступчивость, социальное влияние и пр. эффективно поддерживают единомыслие в группе, в том числе общность переживаний по поводу происходящего, не считаясь с исходным разбросом индивидуального восприятия ситуации (последний куда больше зависит от психофизиологии каждого из участников, чем от установленного «общего мнения»). А затем этот же механизм конформизма-уступчивости может сменить старую точку зрения на новую, прогрессивную под действием т.н. влияния меньшинства, и вновь столь же независимо от психофизиологического разнообразия индивидов, вовлечённых в эту внутригрупповую динамику мнений, убеждений, настроений и пр.

Таким образом, в объяснениях поведения и эволюции человека конкурируют две концепции, друг с другом несходных до несоизмеримости. Каждая из них во главу угла ставит причины, в реальном поведении и эволюции друг с другом соединяющиеся и взаимозависимые. Скажем, гены влияют на формирование поведения, и наоборот – изменения поведения управляют активностью генов, в том числе и у потомства, через эпигенетические «метки» и пр. Поэтому трудно понять, что здесь должно быть объясняющим, а что объясняемым. Велик риск поставить телегу впереди лошади, исходя из личных пристрастий к «любимой теории», просто потому, что в её рамках работать легко и приятно, а чужие теории также трудно использовать и проверять, как стрелять из ружья, пристрелянного под кого-то другого. Или дать ответ на вопрос, исходя из причин ненаучного характера – религиозных предубеждений, идеологических пристрастий и пр.

Однако эти трудности велики, но преодолимы. Недавно я сформулировал мысленный эксперимент, из которого следует, что во взаимодействии «биологического» и «социального» будет управляемым, что – управляющим, и почему не наоборот. Отсюда естественным образом следует, какие объяснения «существенней», а какие лишь частный случай или специальное условие первых. Понятное дело, как всякие причинные объяснения в биологии, такое рассмотрение должно быть в контексте эволюции, в нашем случае, в контексте антропогенеза, и использовать исторический подход.

Дело в том, что с момента возникновения 40 тыс. лет назад или больше человек современного типа телесно, «биологически» практически не изменился, с точки зрения морфологии есть лишь некоторый тренд уменьшения выраженности полового диморфизма (т.е. различий между самцами и самками по костяку и пр., как их определяют зоологи; его не надо путать с различиями мужчин и женщин, где социальная роль и степень равноправия/неравноправия отношений определяюща). А вот социальные условия и требования общества к отдельному человеку изменились чудовищно. Многие из этих последних – вроде знания химии, умения доказывать теоремы, водить трамвай или знать фотографию, мягко говоря, не были предусмотрены на заре человеческой истории. «Глядя оттуда», никак нельзя была ожидать, что в повестку дня встанет массовое освоение людьми этих навыков, что владение ими будет критически важным и пр.

Тут как раз возникает выбор, который будет для мысленного эксперимента решающим. Вот развитие общества требует освоения совершенно нового навыка многими и в сжатые сроки. Это может быть ораторское искусство в афинской демократии, освоение женщинами «мужских» профессий для достижения равноправия, изучение естественных наук/математики теми, кто раньше был лишён соответствующих занятий вовсе, умение встать в атаку под пулемётным огнём, не бояться самолётов и танков противника, важной в войнах ХХ века? Что лучше использовать в ситуации, когда требование освоения/совершенствования нового навыка в развитии общества встаёт снова и снова, на что опереться?

Тут есть два варианта, связанные с каждой из противоположных теорий. Первый, естественным образом следующий из преобладания эндогенной детерминации поведения над экзогенным влиянием «от социума» – мы опираемся на «биологическое» в индивидах. В таком случае особи, имеющие биологическое преимущество при освоении данного навыка, делают это первыми и показывают лучшие результаты. А для прочих, по сравнению с ними дефектным, общество создаёт компенсаторные социальные механизмы, действием коих «средний человек» подтягивается для необходимого уровня эффективности освоения навыка, а «биологически лучшие» осваивают новые рубежи. Скажем, есть люди от природы более разговорчивые – они потенциально лучшие риторы; или на биологическом уровне не испытывающие страха – они будут лучшими солдатами в современной войне; и пр.

Что и формулирует Конрад Лоренц в «Агрессии»:

«Мы не облегчим ответственной морали решение всех этих проблем, переоценивая её силу. Гораздо полезнее скромно осознать, что она – “всего лишь” компенсационный механизм, который приспосабливает наше инстинктивное наследие к требованиям культурной жизни и образует с ним функционально единую систему. Такая точка зрения разъясняет многое из того, что непонятно при ином подходе.

Мы все страдаем от необходимости подавлять свои побуждения; одни больше, другие меньше – по причине очень разной врождённой склонности к социальному поведению.

По доброму, старому психиатрическому определению, психопат – это человек, который либо страдает от требований, предъявляемых ему обществом, либо заставляет страдать само общество. Так что, в определённом смысле, все мы психопаты, поскольку навязанное общим благом отречение от собственных побуждений заставляет страдать каждого из нас. Но особенно это определение относится к тем людям, которые в результате ломаются и становятся либо невротиками, т.е. больными, либо преступниками. В соответствии с этим точным определением, “нормальный” человек отличается от психопата – или добрый гражданин от преступника – вовсе не так резко, как здоровый от больного. Различие, скорее, аналогичное тому, какое существует между человеком с компенсированной сердечной недостаточностью и больным, страдающим “некомпенсированным пороком”, сердце которого при возрастающей мышечной нагрузке уже не в состоянии справиться с недостаточным закрыванием клапана или с его сужением. Это сравнение оправдывается и тем, что компенсация требует затрат энергии.

Такая точка зрения на ответственную мораль может разрешить противоречие в Кантовой концепции морали, которое поразило уже Фридриха Шиллера. Он говорил, что Гердер – это “одухотвореннейший из всех кантианцев”; восставал против отрицания какой‑либо ценности естественных наклонностей в этике Канта и издевался над ней в замечательной эпиграмме: “Я с радостью служу другу, но, к несчастью, делаю это по склонности, потому меня часто гложет мысль, что я не добродетелен!” Однако мы не только служим своему другу по собственной склонности, мы ещё и оцениваем его дружеские поступки с точки зрения того, в самом ли деле тёплая естественная склонность побудила его к такому поведению! Если бы мы были до конца последовательными кантианцами, то должны были бы поступать наоборот – и ценить, прежде всего, такого человека, который по натуре совершенно нас не переносит, но которого «ответственный вопрос к себе», вопреки его сердечной склонности, заставляет вести себя прилично по отношению к нам. Однако в действительности мы относимся к таким благодетелям в лучшем случае с весьма прохладным вниманием, а любим только того, кто относится к нам по‑дружески потому, что это доставляет ему радость, и если делает что‑то для нас, то не считает, будто совершил нечто, достойное благодарности».

Второй вариант естественно следует из примата социальных влияний. Для успешного освоения нового навыка (не только этого данного здесь и сейчас, но и вообще) лучше использовать инструменты социального труда, уже выработанные обществом для решения или создавать новые, тренирующие тело, ум и душу людей специально для этого навыка. В таком случае способности и склонности, радующие в других и ценимые в нас – не «природные», а «деланные» этими самыми инструментами воздействия на нашу природу, также как делается каменное рубило и прочие инструменты воздействия на природу вокруг.

Хороший пример использования таких чисто человеческих механизмов – косноязычный Демосфен или хилый Суворов. Биологически дефектные по сравнению со «средним конкурентом» на избранном ими поприще, они специально изобретают технику тренировки, позволяющую превратить слабость в силу и не просто развить свой талант, но опередить конкурентов, не имеющих этих дефектов. Демосфен говорил, перекрывая шум волн, или набрав в рот камешков, Суворов закаливался и изводил себя упражнениями, тренируя тело и волю и пр. Сюда же относятся мнемонические техники запоминания, способы арифметических расчётов, диалектика, в смысле правил поведения в споре, умение взять верх над аргументацией собеседника и пр. процедуры, настраивающие ум, тело и душу для лучшего выполнения данной задачи.

Также как лучший солдат не тот, кто бесстрашен от природы, а кто может преодолеть свой страх, потому что «знает свой манёвр», идеологически подготовлен, понимает цели войны и пр. В противном случае он или бежит, или не готов убивать противника даже защищая собственную жизнь, при высокой вероятности, что убьют его самого.

Плюс даже при высокой агрессивности и бесстрашии нужно выучиться эффективной технике убийства, применяемой и одобряемой именно в данной войне, ведь нельзя играть в шахматы с помощью добрых намерений, надо знать правила, иметь игровой опыт и т.д.

Необходима, как сейчас говорят, боевая и политическая подготовка, «производящая» хороших солдат из наличного материала гарантировано и в массовом порядке. Ярче всего это проявилось в антифашистской войне испанских республиканцев с франкистами. Самым сильным формированием у первых был коммунистический Пятый полк, функционировавший как военная школа для всех, желающих сражаться с путчистами грамотно и умело. Там были нормально организованы интендантская и санитарная служба, выходили военные учебники и краткие наставления, издавалась собственная газета «Милисиа популар» («Народная милиция»). Коммунисты активно привлекали в полк офицеров старой армии, доверяя им высокие посты – и внедрили институт политкомиссаров, не подменявших командиров, а поддерживавших боевой дух бойцов. Это было особенно важно, так как даже самые храбрые из необстрелянных милиционеров легко воодушевлялись при успехах и также быстро впадали в уныние при неудачах. Обучение концентрировало эмоции на технических навыках боя – наступлении цепью, окапывание на местности, уничтожение танка и пр., что поддерживало дух войск на стабильном уровне. Пятый полк первым организовал пропаганду на войска противника и пр.

«Успехи кадров Пятого полка резко контрастировали с боеспособностью милиции социалистов… Кабальеро [премьер-министр республики] был неприятно поражён, когда ещё в июле прибывшие в Сьерра-Гуадарраму части социалистической милиции не выдержали первого боевого соприкосновения с противником и в панике бежали. Командующий силами республики на этом горном фронте полковник Мангала в сердцах бросил: «Я просил прислать мне бойцов, а не зайцев». Мужество же коммунистических батальонов во многом объяснялось именно серьёзно поставленной там политической работой. Один из кадровых офицеров даже сказал, что всех новобранцев надо делать на 3 месяца членами компартии и это с лихвой заменит курс молодого бойца». 3.

Или А. В. Марков, разбирая соотношение генов и поведения на примере культуры, где обязательно доказывание теоремы Пифагора, с другой, где это необязательно, делает следующее заключение:

«Другие признаки, как мы уже поняли на примере теоремы Пифагора, вроде бы зависят исключительно от среды, а их генетическая составляющая пренебрежимо мала – но только до итех пор, пока мы не попадём в некие особые условия, в которых роль среды сойдёт на нет, а генетическая составляющая выйдет на первый план» 4.

Я думаю, это неверный вывод из верных посылок. Именно в тот момент, когда «роль среды сходит на нет», индивиды, биологически дефектные, но желающие занять это поприще, вроде Демосфена, «упираются против рожна» и создают инструмент, технику тренировки, обучения и воспитания, превращающую этот дефект в преимущество.

Причём он, понятное дело, годится не только Демосфену конкретно, но и всем вообще; накапливаясь, переплетаясь и взаимодействуя друг с другом, соответствующие «инструменты» образуют цивилизационный фонд, наличие которого резко уменьшает вероятность для общества ещё раз подойти к ситуации, когда «генетическая составляющая выйдет на первый план». То есть реакция будет не прямой, а контринтуитивной, тем более что последняя выгодней и в чисто биологическом плане. Ведь одна из особенностей нашего вида, если сравнивать с человекообразными обезьянами, это повышенная социальность, т.е. повышенная формируемость индивидуального поведения социальными нормами, большая способность к обучению, к подражанию образцу и пр.

Поэтому и осваивать новый навык лучше не прямой адаптацией, а косвенным приспособолением, эксплуатируя повышенную способность к обучению и переносимость стресса, связанного с попаданием в нетипичную ситуацию. Не только у людей, но даже у больших синиц в норме присутствуют оба пути; у людей, я думаю, второй обходной превалирует над первым прямым.

Отсюда лучшие в разных профессиях – отнюдь не биологически наиболее способные к ней. Скорей наоборот – в чём-то дефектные, но сумевшие «обратить нужду в добродетель», когда органические сложности заниматься любимым делом не гасят, но лишь усиливают мотивацию. Причём сами индивидуумы тоже далеко не всегда предпочитают заниматься теми видами деятельности, для которых у них оптимальны чисто физиологические предпосылки, нередко выбирается именно то, что позволяет скомпенсировать физиологические дефекты. Педагогам хорошо известно, что в учреждениях для слабовидящих детей многие ученики проявляют сильный интерес к изобразительному искусству. Дальше человек по полной использует те механизмы социальной стимуляции, которые есть в обществе, или с чьей-то помощью создаёт новые специально для себя/таких, как он и на финише развития своего таланта он далеко обходит тех, от кого отставал на старте «по природе».

То есть биологическое в нас – лишь «подстраховка» изменений, идущих чисто социальным путём (приспособления, компенсирующие отдачу или нагрузку на биологическую организацию от изменений чисто социального характера, а не необходимый базис для успеха этих последних). И понятно, почему общество ценит социально обусловленные (воспитанные) качества своих членов выше биологически определённых, почему умение преодолеть страх в бою важнее природного бесстрашия, которое скорей аномалия. Потому что общество всё время меняется, история движется куда быстрей, чем биологическая эволюция, не успеешь оглянуться – как вчера полезное качество сегодня становится вредным, мешающим.

Поэтому если бы социальный отбор поддерживал качества, более обусловленные биологически, чем социально, он всё время бы отставал от требований изменяющейся социальной среды. Тем более что отбор в пользу «социально обусловленных» качеств, «биологическая подстраховка» которых совершенствуется через эффект Болдуина, одновременно способствует росту общей способности учиться, у тех, кто считается умнее и лучше, что само по себе большой плюс. Поэтому роль социального в нас растёт, а биологического умаляется на всём протяжении истории общества.

Следовательно, при освоении новых навыков «узким местом» раз за разом оказывается не отсутствие индивидов, имеющих биологическое преимущество для успеха в новых занятиях, а неизобретение или медленное распространение в обществе вышеописанных техник имени Демосфена, позволяющих мотивированным социальным влиянием в конкуренции на соответствующем поприще «обходить» всего лишь имеющих природную склонность. Поэтому ответ на вопрос, на что «лучше опереться истории» в условиях, когда перед обществом раз за разом встаёт требование освоения новых навыков, новых профессий, новых человеческих качеств (всё более новых за всё меньший срок, ведь история ускоряется) – на индивидов с биологическим преимуществом или на общие инструменты социального труда, приспосабливающие к этому навыку всякого мотивированного, с лучшими результатами, чем даёт биологическое преимущество, вполне очевиден. Ставить следует на второе, тем более что подобные инструменты социального труда – это адаптации широкого значения, увеличивающие приспособляемость наличного человеческого материала не только к данному новому навыку, но и к многим другим, частично пересекающимся по требованиям к исполнителю с данным и т.д.

Коротко говоря, при ставке на первое освоение одного навыка в общем случае не облегчит освоение следующего, во втором – возникает эффект мультипликации, вследствие которого ставка на высокую обучаемость, техники эффективной работы над собой для успеха на всяком общественно-важном поприще вообще, устойчивость к стрессу, связанному с периодической сменой поприщ, важнее достигнутой эффективности в каждой из них. Отсюда явление чрезмерного подражания у детей, тот факт, что дети больше доверяют чужим жестам, чем собственным глазам и прочие чисто человеческие феномены. Скажем, антропоиды, видя выполнение сложной «интеллектуальной» задачи сородичами, когда действуют сами, чаще не воспроизводят решение в точности а, разобравшись в структуре задачи, делают как-то по-своему. Дети же в опытах с «избыточным подражанием» точно воспроизводят действия учителя, даже явно лишние или вредные для решения задачи. И уровень «доверия большинству», лежащий в основе конформизма-уступчивости, у детей выше, чем у антропоидов.

Поэтому, ставя задачу повысить интеллект нации, мы создаём новые типы школ, новые формы обучения и пр., и лучше всего – открытых для всех желающих, а не скрещиваем нобелевских лауреатов с профессоршами. Причём по мере распространения в обществе новых техник, или институций, обеспечивающих освоение нового навыка среди средних людей на уровне большем, чем у имеющих биологическое преимущество без этой «техники», согласно предсказаниям теории гандикапа Амоса Захави естественным образом возникает отбор, «подстраивающий» психофизиологию и другую телесность среднего человека к необходимому уровню освоения данного навыка.

Отсюда естественный отбор если и действует в человеческой истории, то иначе, чем в биологической эволюции. Не имея самостоятельного значения, он выступает здесь только в стабилизирующей форме, каждый раз приспосабливая нашу телесность, психофизиологию, экспрессию генов и пр. к постоянно меняющемуся общественному устройству и новым занятиям, новой технике, осваиваемой по ходу изменений. Как тень следует за самостоятельным движением человека, так «биологическое» следует за выработкой новых и модификацией/отбрасыванием старых инструментов социального труда, выработанных для решения чисто социальных задач, задействующих влечения биологического характера лишь под своим управлением и контролем, «проявляющих» их только в социально приемлемой форме и др.

Как писал Маркс, социальное взаимодействие по ходу истории представляет собой «обработку людей людьми». Из вышесказанного понятно, что здесь – так же, как во взаимодействии человека с природой – ведущим, критически важным будет выработка/невыработка необходимой техники социального труда, распространение/нераспространение прогрессивных институтов и пр. То есть изменения социального характера, связанные с формированием личности в ходе обучения, воспитания и прочей индоктринации, идущей от общества и в идеале действенной для всякого здорового человека, независимо от «биологических» особенностей. «Биологические» изменения, если и значимы для истории, следуют за изменением социального характера, и связаны с приспособлением нашей телесности к ним, управляемым стабилизирующим отбором.

Поэтому в жизни при выборе объяснений причин успешности/неуспешности учёбы или иных форм человеческого поведения объяснение «от социальной среды» полезней интерпретации «от биологии», за исключением ряда специальных случаев. Первое («надо больше стараться и учиться немного иначе») заставляет собраться и одновременно снискать одобрение и поддержку близких, второе («у тебя индивидуальная биолого-генетическая особенность, определившая преимущество или дефект») побуждает расслабиться и опустить руки. Другой пример – из книги Голдакра: «В 2007 году Британский медицинский журнал (British Medical Journal) опубликовал большое рандомизированное контролируемое исследование, проведённое во многих местностях и финансируемое государством, результат которого был поразительно положительным: оно показало, что один метод лечения может существенно уменьшить антиобщественное поведение детей. Этот метод был совершенно безопасен, и исследование даже сопровождалось очень убедительным анализом его экономичности.

Появилось ли сообщение об этом на первой полосе Daily Mail, естественного прибежища чудесных исцелений (и зловещих скрытых страхов)? Было ли опубликовано продолжение на страницах, посвящённых здоровью, с сопровождающими фотографиями, описанием чудесного выздоровления ребёнка и интервью со счастливой мамой, с которой мы все могли бы себя отождествить?

Нет. Эту историю единодушно проигнорировали британские СМИ, несмотря на их озабоченность как антиобщественным поведением, так и чудесными исцелениями, по одной причине: это исследование не было связано с таблетками. Оно было посвящено дешёвой, практичной воспитательной программе» (с.146).

Хотя и второе бывает существенно: «генетические различия действительно превращают воздействие извне в фактор, действующий по-разному на разных людей. … суть исследований на нынешнем этапе заключается в том, чтобы индивидуализировать социальное влияние. То есть раскрывать потенциал человека, учитывая его генетический бэкграунд, а не стричь всех под одну гребенку». Исходя из того, что было сказано выше, я считаю, что индивидуализация педагогического/воспитательного воздействия извне (подбор учителя/техники обучения, наиболее эффективного в раскрытии способностей именно данного ученика) более первостепенная, насущная и более общая задача, чем второе, имеющее более частное и ограниченное значение. Значима также самостоятельность и мотивация ученика, поскольку они позволяют ему стать субъектом, активно ищущим оптимальные для себя стратегии научения.

Следовательно, на мой взгляд, примат «социального» над «биологическим» как раз проявляется в том, что первое «перехватывает управление» и подчиняет биологические по сути реакции, вроде сексуальных, родительских, агрессивных и прочих, своим, чисто социальным стимулам и ситуациям, отстраняя от руля чисто биологические влечения. И человеческая история, с присущим ей прогрессом, сменой формаций, борьбой классов и другими особенностями, как будто специально устроена таким образом, что раз за разом управляющее воздействие «социального» усиливается, а «биологическое» становится всё более управляемым. Причём эта тенденция выглядит естественным продолжением аналогичной тенденции, просматривающейся у наших предков – приматов. Так, по сравнению с прочими млекопитающими у них снижена зависимость материнского или агрессивного поведения от гормонов и других внутренних факторов, при повышенной роли «сигнальной наследственности», копирования стиля родительского поведения потомками и пр. И, шире, управляющая роль «социального» по отношению к «биологическому» у людей – продолжение и максимальное развитие свойственной всем позвоночным животным тенденции к автономизации внутренней, социальной среды, сообщества животных, от переменности персонального состава и влияния внешних демографических факторов, эмансипация социального поведения от мотивационной подосновы при одновременном усилении формообразующей роли социальных влияний, в том числе в отношении классических инстинктов и пр.

То есть «та обезьяна, которая “внутри нас сидит”» – такое же социальное существо, как та личность, что из нас развивается. Обезьяны с нормальными генами/морфологией/физиологией и нехваткой социальной стимуляции – это в лучшем обезьяны из классических опытов Харлоу. Я думаю, что вообще нет позвоночных животных, у которых была бы «биология», но не было б «социальности», так, чтоб их поведение б зависело именно и только от первой. Даже у рыб (как там бесчерепные и ланцетники – не знаю) второе пересиливает первое и управляет им.

Вообще, в спорах на тему: «человек» и «животное», где провести грань? раз за разом воспроизводится смешное противоречие. В самом деле, те животные – человекообразные обезьяны, которые в сильной степени сродственны человеку (общие эмоции, мимика и жесты, общая способность к подражанию, люди свободно распознают индивидуальность у обезьян, антропоиды отлично оценивают кто из контактирующих с ними людей находится в близких отношениях и пр.) имеют в себе уже очень сильное «зерно» социального, уже начавшего подчинять себе «биологическое». Т.е. можно утверждать, что сходство антропоидов с нами связано с той общей тенденцией, когда отмирают инстинкты и в сложных сообществах «социальное» берёт «биологическое» под контроль. Не случайно сейчас интенсивны споры вокруг феномена «культуры у шимпанзе», и склоняются к мысли о её наличии. А вот экономики или языка нет, хотя в опытах с антропоидами воспроизводятся и обмен услугами, и освоение обезьянами «языков-посредников» для общения с людьми.

А вот те животные, у которых нет соответствующего «зерна социальности», с людьми уже плохо сравнимы, слишком от них далеки. Скажем, высшие млекопитающие или врановые могут быть сравнены с нами по способности к эмпатии, и другим общим с нами эмоциональным состояниям, но ни в социальном, ни в интеллектуальном отношении «их» с «нами» сравнивать невозможно – слишком далеки. То есть почти невозможно найти животных, с которыми было бы корректно сравнивать человека именно по «животному» компоненту, если брать не строение тела, а «животные» формы поведения и психики – поскольку у нас и у наиболее родственных нам приматов суть эволюционных изменений как раз и состоит в подчинении «биологического» «социальному».

В этом плане человек не противопоставляется ведущему к нему филогенетическому ряду животных, в том числе приматов, а продолжает его, но именно в том самом месте, на котором количественные изменения переходят в качественные. Неслучайно оба принципиальных отличия людей (род Homo) от их ближайших родственников – производящее хозяйство, общественно-необходимый характер труда (простое использование орудий и внутрисемейная передача навыков встречается даже у шимпанзе) и язык – относятся не к индивиду, а к обществу в целом. Если же брать характеристики индивидов, их особенности интеллекта, эмоций, эмпатии, других феноменов социального поведения и социального познания, то отличия людей от антропоидов будут количественные, но не качественные. А вот труд и язык – это, как говорят кладисты (специалисты по филогенетическому анализу), синапоморфии, маркирующие именно «нашу ветвь» и отличающие её от прочих.

Плюс добавлю, что если противоположные взгляды высказаны не просто так, что тоже встречается, а с научным обоснованием, они не должны вызывать раздражения (а оно хоть немного, но слышится) в этом вопросе. Потому что естественно вызываемое ими чувство несогласия исключительно плодотворно для твоей собственной теории, заставляет тебя развивать её, искать контраргументы, думать, как теория согласуется с новыми данными и пр. Собственно, этим наука и отличается от ненаучных форм понимания мира – религий, идеологий, обывательского здравого смысла и пр. В первом случае «столкновение конкурирующих теорий благо, ибо открывает новые перспективы», во втором – ведёт лишь к расколу, ересям, и преодолевается только силой, а не новыми данными. Понятное дело, это не относится к воспроизводству идеологических штампов, тем более агрессивному, с какой бы стороны они не звучали; увы, ещё Конрад Лоренц отмечал, что приверженность «любимой теории» переходит в последнее чаще, чем хотелось бы, в том числе и у очень известных исследователей. Для меня как натуралиста, теория должна развиваться, осваивая новые факты, в сторону всё более полного соответствия им, а не наоборот (что относится не только к этологическим концепциям, но и к философским основам познания, к тому же марксизму).

Теперь о марксизме с социобиологией. Философские основы работы естествоиспытателя или психолога могут быть разные. Кто-то считает такой основой диалектический материализм, кто-то позитивизм, гегельянство или кантианство, а вот правила выдвижения конкурирующих объяснений, их проверки фактами, с последующим вкладом проверенного в развитие конкретной уже научной теории примерно одни и те же и достаточно независимы от мировоззрения. Поэтому марксизм с социобиологией «не пересекаются» как слон с китом: первый – мировоззрение, задающее определённую точку зрения на природу (анализ по единицам вместо анализа по элементам, системоцентризм вместо редукционизма, исторический подход, «морфологический анализ» системы перед исследованием взаимодействий в ней), вторая – конкретная научная теория, у которой есть свои конкуренты, плюсы и минусы.

А дальше разные исследователи, действующие с разных позиций, и «вкладывающие» свои идеи и результаты в развитие разных теорий, как вкладывают капитал, смотрят «где больше проценты» в виде максимального соответствия всей совокупности относящихся к делу фактов. Да, знаменитая книга Е.Уилсона «Социобиология. Новый синтез» (1975), по словам автора, написана в том числе со стремлением вытеснить марксизм из мировоззрения естественников. Однако когда этот известный специалист по общественным насекомым убедился в неверности части своих теоретических конструкций (отрицание группового отбора), он отбросил их и стал искать другие объяснения. И наоборот, более известный публике популяризатор социобиологии и связанной с ней версии эволюционной теории Ричард Докинз – увидел в этом несоответствие «правильным принципам» и понёс на Уилсона в том стиле, в каком он обычно пишет рецензии на то, что ему не нравится. Тот ответил: «He’s confused. Richard Dawkins is a good man, but he does not publish in peer reviewed journals and has not really examined the basic theory» 5.

И действительно, последние эмпирические работы Докинза относятся к 1984 году, обзорные – к 1989 г. (я это знаю, т.к. специально занимаюсь той же проблемой в исследованиях коммуникации животных, которой занимался и он). Далее Докинз работает как журналист, популяризатор науки и философ, но не исследователь, самостоятельно добывающий факты «в поле» и сопоставляющий их с текущими фактами коллег.

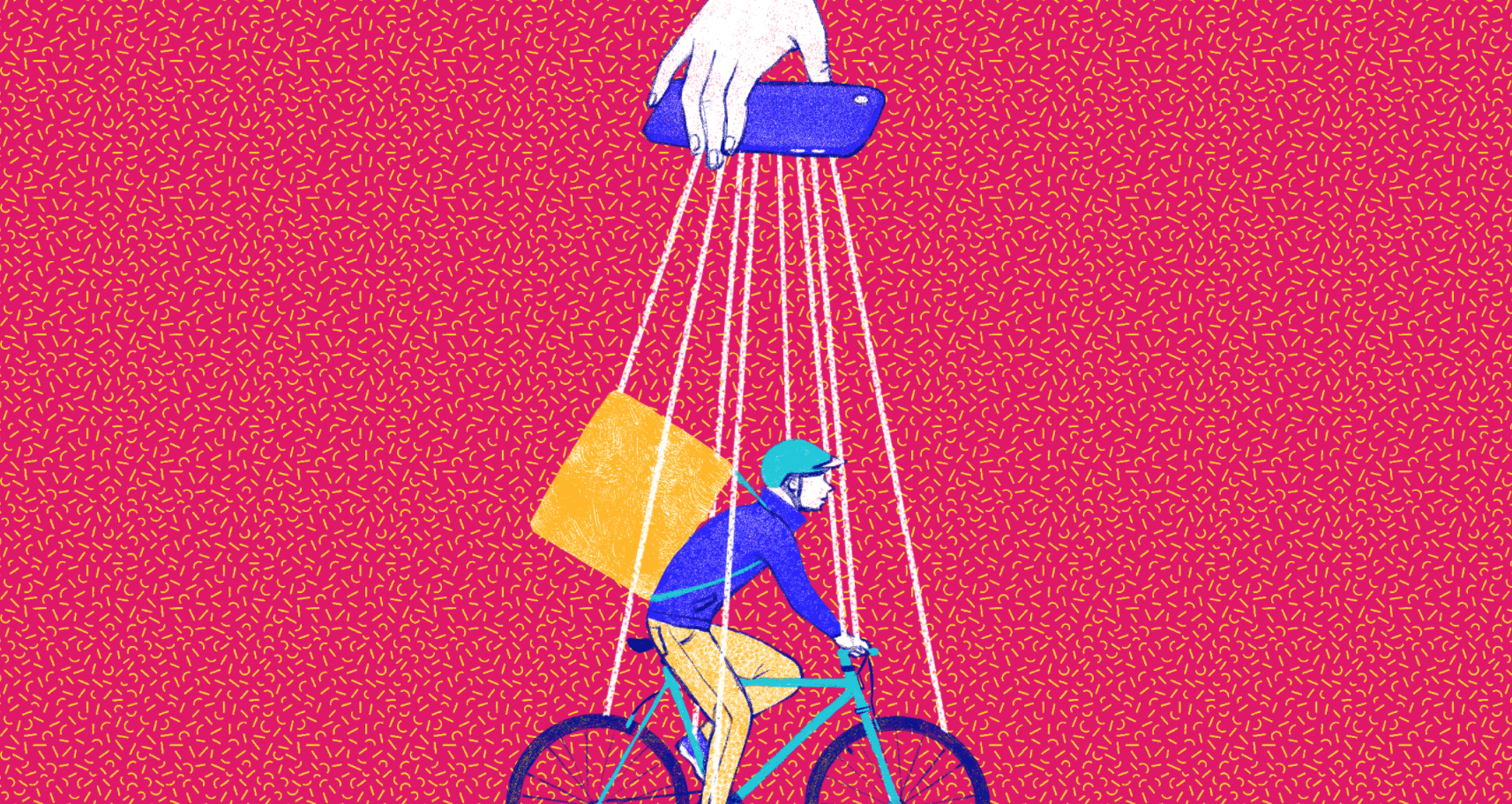

Теперь два слова об идеологических увлечениях «биологическим в человеке» у публики. Cейчас биологизация человеческого поведения в моде – у людей старательно ищут «инстинкты», как раньше искали бессмертную душу и, в общем-то, для того же самого – чтобы индивид в своих бедах, проблемах винил себя, а не дефекты общественного устройства. Поскольку при современном капитализме общим правилом является то, что рынок играет «на понижение» образовательного и культурного уровня, в противоположность направленному «подтягиванию к вершинам культуры» в СССР, ГДР, и других соцстранах, современные СМИ целенаправленно интересуются именно новостями и исследованиями, которые дают пищу для предрассудков. А в крайнем случае – сами переделают рассказ исследователей, так чтобы эту пищу дать даже при наличии таковой. И это касается не только предрассудков, связанных с расизмом-социал-дарвинизмом, но и всех прочих.

Увы, между теориями исследователей и предрассудками публики нет китайской стены, есть обратное влияние второго на первое. Чем сильней грантовая поддержка науки заменяет «железную чашку риса» для учёных «стеклянной», тем более необходимо для каждого исследователя уметь рекламировать свою школу, своё направление и пр. в СМИ. А это естественным образом создаёт соблазн подыграть общественным предрассудкам, или эпатировать публику этим подыгрыванием, перед чем не все и не всегда устоят.

– Как бы ты описал интеллектуальную и идеологическую атмосферу в МГУ и в российской высшей школе в целом?

– Описал бы пословицей: кто в лес, кто по дрова. Общей «атмосферы», связанной именно с преподаванием в ВУЗе или с занятиями наукой, нет. Большинство погружено в частную жизнь, в том числе большинство продуктивных исследователей. Оно и понятно: в условиях рынка слишком много сил уходит просто на зарабатывание себе на жизнь, если будешь разбрасываться ещё на общественную активность, на науку времени практически не остаётся. Это в советское время, когда проблема заработка не стояла и многие жизненные блага, от квартиры до транспорта, были почти бесплатными, были время, силы и т.п. ресурсы на общественную активность.

Поэтому, кстати, уровень общественной активности в виде поддержки социальных инициатив, природоохранной деятельности, охраны памятников истории и культуры последние 20 лет сильно ниже, чем в перестроечную эпоху, и тем более в советский период. Тогда это было слишком заорганизовано, имело тенденцию к омертвлению формализацией, но реально привлекало людей к решению социальных и/или экологических проблем. А аналогичные инструменты современного капитализма – НПО, волонтёрство, частная инициатива заменяют массовую общественную активность лишь неполно и частично. Всплески общественной активности происходят в основном в связи с какими-то внешними событиями, последний раз это были декабрьские и последующие выступления.

Общественно активные люди из нашей среды формируют своё мировоззрение, скорей на основании своего личного опыта, того, какие книги читают, каким СМИ доверяют, под влиянием какого научного руководителя сформировались (последний очень часто формирует у учеников не только профессионализм в научных занятия, но и взгляды, жизненную философию, мировоззрение вообще), чем под влиянием «общего факта» преподавания и занятий наукой. Последний, по моему мнению, сейчас не играет роль самостоятельного детерминанта «взглядов». Однако на фоне той достаточно однородной картины, которую я описал, видны исключения, острова самоорганизации, инициативного участия в решении проблем вузовских и страны на основе именно «взглядов» и «идеалов».

Такова, например, существующая с 2009 года Инициативная группа студентов, аспирантов и сотрудников МГУ. Аналогичные сейчас появились в РГГУ, РУДН, появляются и в других ВУЗах в связи с угрозами, следующими из новой волны неолиберальных реформ, коммерциализации бюджетной сферы и т.д. Поскольку все житейские трудности и проблемы профессиональной реализации последних 20 лет, обеспечившие «принудительное погружение» большинства в частную жизнь с дефицитом общественной активности созданы исключительно правой, неолиберальной политикой, то эти группы в основном левые или либеральные (в смысле тех, классических либералов – Милля или Дьюи, не Гайдара с Кузьминовым).

– Какова ситуация с заповедниками и опытными станциями сейчас?

– Заповедники органически связаны с социализмом, поскольку идея изъятия «эталонов» естественных экосистем из природопользования навечно, и использование в том числе не только для сохранения дикой природы, но и в качестве «контроля» для научно-обоснованного ведения хозяйства (для чего заповедники имели штат научных работников) – это советская идея, не реализуемая даже в самых развитых странах из-за господства частных интересов и присущей рынку стихийности. Не зря оба сокращения заповедной системы СССР, в 1951 и 1961 гг. оба раза были вызваны не лучшего рода прагматическими соображениями (трудности восстановления страны и хрущёвская глупость соответственно), но принципиальные соображения быстро взяли верх. Сейчас, при капитализме, заповедники – такой же реликт советских общественных отношений, как бесплатное образование, и их тоже пытаются втиснуть в прокрустово ложе нынешних «правил игры». С одной стороны, от заповедников требуют зарабатывать деньги, развивая экотуризм и пр.; эта «торговля дикой природой», с одной стороны, представляет из себя форму природопользования, с другой – делает заповедный статус формальностью, превращая его по факту в национальный парк. Плюс заповедная территория и особенно охранная зона стали крайне привлекательны для захватов, застройки и т.д. покушений окрестного или центрального бизнеса, действующего под покровительством властей, особенно поблизости к мегаполисам.

Ещё по мере того, как наша страна из промышленно развитой делается сырьевым придатком стран «первого мира», сюда перемещаются особо вредные производства. Вот, скажем, швейцарцы организуют исключительно «грязное» производство никеля в Прихопёрье, и делает это та самая компания Хstrata, которая воюет с местными жителями в Перу. Помимо здоровью людей, существенный вред наносится Хопёрскому и Воронежскому заповедникам. А надо сказать, что в староосвоенных регионах (Европа, Европейская часть бывшего СССР, восточное побережье США и пр.) заповедники и иные ООПТ давно уже находятся «в перекрестье» прицела крупных загрязнителей в виде промышленных городов, мегаполисов и пр., и этот дальний перенос загрязнений, выпадающих на заповедной территории, часто существенней «ближних» нарушений от присутствия местных жителей, туристов и пр.

После вступления в ВТО таких экоопасных проектов будет больше, а возможности сопротивления им на государственном уровне ликвидированы Путиным ещё в 2000 году вместе с отдельным министерством охраны окружающей среды. Тогда власть стала реализовывать предложенную Союзом правых сил идеологию «грязного подъёма» промышленности, Минприроды мешало, и его слили в одно ведомство (природных ресурсов) с теми, кто природные ресурсы эксплуатирует. Понятно, что козёл – не лучший сторож капустным кочанам, и цивилизованной нормой является административная независимость ведомств, использующих ресурсы и охраняющих от нерациональной или хищнической эксплуатации. К слову, в деле охраны природы она впервые в мире была реализована в нашей стране, декретом Советской власти 1921 года.

Состояние селекционных станций в целом отражает: 1) общее отношение к сельскому хозяйству, 2) нулевые усилия по хоть какой-то адаптации разных сфер жизни к рынку, в который людей вбросили как слепых котят в омут. Тут нужны небольшие пояснения для неспециалистов. Семена имеют свой для каждого вида срок, при котором сохраняется всхожесть. Поэтому коллекции семян необходимо через определённое время пересевать, так что все проблемы, связанные с отжатием земли у селекционных станций, распространяются и на организации, имеющие коллекции семян. Пересев может быть отсрочен, например, при хранении в вечномерзлотных хранилищах, но всё равно через некоторое время пересевать семена и убеждаться в их всхожести – весьма желательно.

Сохраняется очень часто исходный материал для выведения современных сортов – дикорастущие виды, сорта местной селекции. В принципе, обмен ими между организациями разных стран – нормальная практика, хотя тут всё равно нужно стремиться, конечно, чтобы условия были взаимовыгодными.

«Готовые» сорта не только выводятся, но и проходят районирование на селекционных станциях. Там определяется регионы и агротехника, для которых их выращивание выгодно и не очень рискованно (например, с точки зрения гибели от засухи, от вымокания и т.д.). Именно поэтому закупка для посева и посадки зарубежного материала, не прошедшего районирование – шаг часто неразумный. Таким образом, селекционные станции и результат их работы востребованы настолько, насколько страна вообще заинтересована развивать собственное сельское хозяйство. Легко догадаться, что реальная заинтересованность у нашего правительства сейчас близка к нулю. Соответственно идёт и финансирование. Ну, вот, например, одиннадцать тысяч рублей в среднем.

Неудивительно, что земли селекционных станций нередко недоиспользуются или частично используются не по назначению, что служит предлогом для отжатия кем-нибудь вроде Фонда содействия развитию жилищного строительства. Один из таких захватов поставил под угрозу уникальный Павловский банк семян на одноимённой опытной станции ВИРа. Символично: коллекция пережила блокаду и должна была быть уничтожена реформами, лишь протесты общественности отвели беду. Надолго ли? Учитывая, что новый министр науки и образования говорит, что российские исследователи должны не разрабатывать оригинальные технологии, а адаптировать чужие, понятное дело, это относится и к технологиям с/х, селекции и пр.; а земли и здания до сих пор – лакомый кусок для нынешних «хозяев жизни».

Впрочем, иногда достаточно просто неудачно попасть под очередную компанию. Можно, например, по поводу Сколкова попасть под личное распоряжение Медведева. Или потерять ценнейший биологический материал по поводу строительства олимпийских объектов в Сочи. Правда, если бульдозеры не пускают сразу, то отбиться иногда удаётся, хотя и локально. Или, скажем, в Свердловске тоже пока отбиваются. Проекты, в рамках которых предлагается что-то делать со сложившейся ситуацией, продвинуть не удаётся.

Зато готовится отмена категорийности земель – и тут мало не покажется и сельскому хозяйству, и особо охраняемым природным территориям. Дополнительная проблема – можно охрипнуть, призывая станции встроиться в рынок, но хотя они до сих пор производят семена, широко используемые в регионах, ни юридически хорошо прописанной патентной защиты, ни специалистов этого профиля на станциях нет. Станции не могут заставить пользователей их продукта им платить, государство же помогать им не собирается, у него есть иные объекты заботы.

– Существует ли противоречие между развитием производительных сил как базы построения социализма и экологическими соображениями? Есть ли точки соприкосновения между рабочим движением и борьбой за окружающую среду? Как быть в ситуациях, когда часть населения требует закрытия опасного производства, а часть, боясь потерять работу, выступает за его сохранение?

– Вот тут я подробно ответить не могу, ибо не специалист, надо знать технологию. Как не существует общей болезни «рак», так каждая проблема грязного производства требует особого разбора, тем более что она почти всегда переплетается с социальными проблемами города, в котором это производство находится. Из общих соображений такое противоречие есть и постоянно усиливается при капитализме. Ибо, с одной стороны, для предпринимателя экологические расходы – это бремя, которое он согласен нести лишь при сильном и действенном давлении общества, и старается его скинуть или обойти при всяком возможном случае. Как пишет известный специалист по охране природы Джаред Даймонд в «Коллапсе»:

«Американский бизнес существует, чтобы приносить деньги владельцам, это способ существования американского капитализма. Успешный бизнес проводит различие между тратами, необходимыми для выживания бизнеса и тратами, навязанными в качестве «моральных обязательств… Нельзя забывать, что коммерческие организации не благотворительные общества, а компании, нацеленные на извлечение прибыли, и что предприятия, размещающие свои акции на бирже, несут перед пайщиками обязательство сделать эти бумаги максимально доходными при условии, что средства достижения поставленных целей законны. Современное законодательство налагает на директоров компаний ответственность за так называемое «злоупотребление доверием», если только они проводят сознательную политику сокращения прибылей своих компаний. В 1919 году автопромышленник Генри Форд был привлечён к суду акционерами за то, что повысил ежедневную плату рабочим до $5. Суд согласился, что, несмотря на заслуживающую похвалы заботу Форда о рабочих, его предприятие всё же существует для того, чтобы приносить прибыль акционерам.

Обвиняя бизнес, мы забываем, что именно общество несёт ответственность за нетребовательность к горнодобывающим компаниям в отношении очистных мероприятий, за покупку пиломатериалов, производимых методами нерационального хозяйствования. В долгосрочной перспективе именно общество, непосредственно или через своих политических представителей, может сделать деструктивное отношение бизнеса к окружающей среде невыгодным и незаконным, а рациональную экономическую политику превратить в выгодную».

Поэтому общество, заинтересованное в сохранении природы – а я добавлю, что и в безопасном использовании инфраструктуры, – должно навязывать эти обязательства, увеличивая «общественную цену» сохранения данного бизнеса в данной стране. То же касается положительной связи между зарплатой работников, условиями труда, защищённостью рабочей силы и научно-техническим прогрессом.

С другой стороны, обеспокоенный обыватель из среднего класса в отношении грязных производств действует не менее эгоистически, по принципу «только не на моём дворе», и эта тревога выталкивает подобные производства на периферию капиталистического мира, где общественность бессильна, а правительства делают бизнес вместе с корпорациями, вместо того, чтобы контролировать их. С третьей – города, в которых находятся подобные производства, часто находятся в таком состоянии, что страх потерять работу заставляет работников грязных производств выступать за их сохранение. И нет никакого общего плана развития производства на данной территории, который бы на научной основе мог бы не то что гармонизировать этот конфликт интересов, но хотя бы минимизировать проблемы, следующие из их столкновения. Поэтому при социализме, где развитие производств и городское развитие осуществляются в рамках общего народнохозяйственного плана, экологических проблем будет на порядок меньше просто потому, что затраты на воспроизводство ресурсов производятся одновременно с затратами на их добычу, использование в производственных циклах, и в нужном соотношении друг с другом. Сейчас же преобладающий частный интерес толкает тратиться на системы очистки загрязнений, на экологическую компенсацию и т.п. вложения в регенерацию потреблённых ресурсов как можно позже и в как можно меньшем объёме.

То есть в рыночной экономике хозяйствующих субъектов требуется принуждать к компенсации экологического ущерба обществу, как агрессора принуждают к миру. Плановая экономика, наоборот, учитывает интересы общества, исходя из них, ставит задачи производству, отсюда в такой системе устойчивое развитие городов и других территорий будет важней прибыльности отдельных производств, при капитализме – наоборот. Поэтому в нашей капиталистической реальности рабочему движению надо требовать от владельцев перепрофилировать производство, чтобы минимизировать выбросы загрязнений, создать замкнутый цикл и пр. Тем более что буржуям подобные инновации выгодны, они увеличивают качество рабочей силы в том самом «резервуаре»-городе, из которого компания надеется её черпать и впредь. Но капиталист, как ему и положено, хочет все убытки социализировать, переложив их на общество.

Рабочему движению стоит противодействовать ему в этом плане, примерно как КРИ предлагает для Байкальского ЦБК, чтобы было одновременно без грязи и безработицы, а не что-то одно. У капиталистов достаточно высокие прибыли, чтобы обеспечить и то и другое, равно необходимое людям, а они пытаются прибыль сохранить, сталкивая оба требования лбами. Очень важно, чтобы «экологические требования» в адрес своего производства и своего города выдвигали именно рабочие, а не беспокоящиеся за своё здоровье обыватели-потребители из среднего класса. Это придаст природоохранному движению существенно более прогрессивный характер, чем сейчас, что на мой взгляд, лучше соответствует его внутренней сути, ибо капитализм гарантированно уничтожит природу, а социализм открывает возможность её сохранить, не отступая назад в плане научно-технического прогресса.

Говоря коротко, уже сейчас в распоряжении человечества есть все необходимые технологии для очистки разнообразных загрязнений, для контроля экологической ситуации, для экологической реставрации – восстановления разрушенных природных ландшафтов. А вот что не умеем делать, и в ближайшие 50-60 лет вряд ли научимся – это искусственную еду и искусственную почву, в последнем случае даже непонятно, как подступиться к этой задаче. Поэтому приходится сберегать почвенные ресурсы, доставшиеся нам от природы (с чем есть сильные трудности, тоже вызванные капиталистической урбанизацией) и тут без экологических услуг естественных экосистем – лесов, болот и пр. не обойтись, приходится их сохранять в нужном соотношении площадей с городом, пашней и пастбищем. Важно подчеркнуть, что это не менее, а часто и более высокие технологии, чем те, что производят экологический ущерб, использующие последние данные генетики, биотехнологии, материаловедения и пр. (особенно в части лабораторного оборудования, приборной базы и пр.). Их внедрение – не тормоз, а мотор научно-технического прогресса, и полноценному внедрению там, где это необходимо, препятствует только частный интерес.

– Противники социализма часто говорят, что мол, социализм – это прекрасная, но утопичная идея, поскольку социалисты недооценивают силу биологического начала в человеке. Что бы ты на это возразил?

– Тут надо не возразить, а подумать. В данном утверждении, как во всяком софизме, есть одна подмена понятий и одно умолчание. Первое состоит в том, что нужная для ответа на вопрос оппозиция «природное/рукотворное» подменяется оппозицией «биологическое/социальное». Как писал М. Л. Гаспаров «Граница между природным и искусственным всё больше сменяется границей между данным и новым. Какую природу рисует ребёнок, впервые взявший карандаш? Домик. Искусство прежних эпох для нас такая же данность, как природа, исторический подход к ней – проблема вроде космогонической и т.д.». Поэтому человеческая природа «делаема»: понятное дело, биологические влечения и потребности у нас общие с животными предками, но вот допустимые, предпочтительные и запрещённые формы удовлетворения потребностей, или сигналы, запускающие влечения, связаны исключительно с культурой. Кроме, может быть, некоторых обонятельных сигналов. А что обусловлено культурой, и регулируется обществом, может быть изменено в его же рамках.

Это значит, что нет никакой неизменной «человеческой природы», к которой сторонники этого софизма могли б апеллировать. То, что сегодня является новым, и поэтому кажется «уклонением от природы», завтра, для следующих поколений становится данностью и те, кто противится продолжению развития, будут софистически интерпретировать следующий шаг как «уклонение от природы», забывая, что защищаемое ими состояние в момент рождения само было «опасным уклонением» от существующего от веку порядка вещей. Достаточно вспомнить, как воспринимали все буржуазные революции, особенно Великую Французскую, сторонники Старого порядка.

Поэтому никаких оснований считать следующий шаг общественного развития менее естественным для человека, чем прошлое состояние, просто нет, коль скоро для человеческого общества в целом именно непрерывное развитие с классовой борьбой, со сменой формаций, с общественным прогрессом является нормой, а стабильность – временным, преходящим состоянием. Точно также как для биологической эволюции одной из важных тенденций являются морфофизиологический прогресс, автономизация внутренней среды от внешних влияний; именно эти тенденции доминировали в филогенетической линии, ведущей нормой к человеку, и, собственно, обусловили появление нашего вида.

Поэтому все идейные защитники status quo – будь то капитализм, как сейчас, или феодальный порядок, как 150-200 лет назад, апеллируя к «природе человека», противоречат сами себе, ибо защищаемое ими состояние является не менее «рукотворным уклонением от природы», чем изменение, которое они атакуют. Как ехидно писал Алексей Куприянов, критикуя интерпретации поведения человека В. Р. Дольником:

Тем более что, добавлю, что биологическая эволюция, что общественный прогресс движут развивающуюся систему в сторону от положения равновесия, всё больше и больше удаляют от него. Поэтому остановиться развитие просто не может, как правило, она означает смерть или глубокий регресс, как у аборигенов Тасмании – как бы ни хотелось этого господам консерваторам.

И если уж брать «роль биологического начала в человеке», то капитализм – максимально антибиологический строй, общество с «наименее естественными» правилами игры, что всякий честный труженик чувствует на собственной шкуре, когда ради заработка и профессионального успеха приходится поступаться совестью, человечностью, идейными принципами, жизненными целями и пр. А «естественное» общественное устройство должно быть такое, чтобы максимальному числу людей как можно реже приходилось чем-нибудь поступаться ради выгоды меньшинства, свободное развитие каждого как условие свободного развития всех.

Ибо у борьбы с угнетением и социальной справедливости есть чёткие биологические корни, как и у стремления к равенству с «автоматической» кооперацией, общие для нас и человекообразных обезьян. Последние также отвергают нечестную игру, и склонны к гомологичным с людьми формам альтруизма с кооперацией. Понятно, что человеческие качества, считающиеся естественными и культивируемые при капитализме – власть денег, жажда наживы, индивидуализм, священное и неприкосновенное право частной собственности, примат частного интереса над общим благом и пр. при сравнении с этими, действительно данными нам от природы, свойствами представляются максимальным отклонением от естества, и именно от «биологического» в нас.

И действительно, в эксперименте показано, что деньги воспитывают целеустремлённых эгоистов и пр.; к слову, это ещё один пример, как социальное изобретение – деньги пересиливает побуждения альтруизма и равенства, присутствующие «от природы» (почему тут нужны кавыки, я достаточно сказал выше). Я уж не говорю о том, что сливки и элита буржуазного общества – все эти акулы бизнеса, топ-менеджеры, политики, поднявшиеся наверх благодаря тому, что были лучшими в конкуренции по правилам этого общества, в плане поведения и психики не то что не норма, а скорей патология.

Известно, что социальный отбор «наверх» по лестнице корпоративной иерархии даёт явное преимущество людям асоциальным, психопатического склада, по сравнению с нормальными = связанными социальными обязательствами перед сослуживцами, и альтруистическими эффектами, следующими из этих связей. Соответственно, чем выше вверх по иерархической лестнице современного капитализма, тем больше проявлений асоциальной психопатии, со склонностью употреблять тех, кто слабее и подчинённее, для своих нужд без каких-либо проявлений стыда и совести. «Верхний 1%» наихудший в этом смысле. И наоборот, «худшие» в капиталистической конкуренции, то есть ориентированные не на деньги, а на труд, мастерство, человеческие отношения и пр., как раз и есть норма.

И наоборот, социализм восстанавливает естественные для людей равенство, справедливость, товарищество и пр. «на повышенном основании»; отрицая «отклонение» капитализма, он развивает необходимые экономические и культурные формы, позволяющие проявляться названным естественным чувствам в человеческой форме, а не «грубо», как у животных предков или при первобытном коммунизме.

Об этом есть две очень информативные в плане последних достижений нейробиологии и исследований поведения книги Иоахима Бауэра о зеркальных нейронах «Почему я чувствую то, что чувствуешь ты?» и об альтруизме/кооперации «Принцип человечности», включая содержательную критику социобиологии. Правда, вторая книга не без недостатков – будучи добрым христианином, как многие из бундесбюргеров, автор старается переложить ответственность за социал-дарвинистские настроения образованной публики развитых стран и их кровавые результаты в ХХ веке с общественной системы на дарвинизм как таковой. Но научные данные по теме им изложены предельно корректно.

То есть, как только мы обращаемся к научным данным об общественном поведении людей, обвинение в «несовместности с биологической нормой» обращается против тех, кто его выдвинул.

– Как ты относишься к так называемым алармистским прогнозам, к предсказаниям ряда левых экологов, что капитализм может разрушить всю биосферу? Есть ли проблема нехватки ресурсов в условиях роста населения планеты? Или же подобное беспокойство – новая форма мальтузианства?

– Ну да, глобальный капитализм может разрушить биосферу, и довольно много уже сделал в этом направлении. Это не только алармизм левых, но и детально обоснованные прогнозы учёных, вполне респектабельных в отношении взглядов и соцпринадлежности. Скажем, таков вывод авторов знаменитой модели пределов роста, Денниса и Донеллы Медоузов, анализировавших, как отреагировало мировое хозяйство на прогноз экологического кризиса с коллапсом урбанистической и промышленной инфраструктуры человечества за 40 лет, прошедшие с её опубликования в 1972 году. Оно прогнозировали кризис из-за разрушения пределов и переполнения стоков, из-за того, что даже при наличии ресурсов загрязнения и отходы будут накапливаться быстрее, чем люди и естественные экосистемы успевают их очищать. И за 40 лет после того мировая социально-экономическая система отреагировала контринтуитивно, т.е. биомы разрушались, ресурсы тратились, а отходы образовывались быстрее, чем при стандартном сценарии работы модели, когда предполагается «бизнес как всегда», без перехода к устойчивому развитию. Вообще, почему капитализм против природы, а социализм – за, это отдельная очень интересная тема, которую я месяц назад попробовал обосновать.