Публикуемая статья профессора Дрексельского университета Дугласа Порпоры, известного специалиста в области теорий социальной структуры, посвящена сопоставлению марксизма с другими социологическими теориями, популярными в последние десятилетия ХХ века. На языке оригинала эта статья была опубликована в 1993 году. С тех пор в социологии получили признание некоторые новые теории. Тем не менее статья сохраняет свою актуальность как из-за постановки проблемы, так и в силу того, что рассматриваемые в ней социологические теории по-прежнему вдохновляют многих исследователей, а их изучение остается неотъемлемой частью социологического образования. Вывод автора об актуальности марксизма как инструмента познания социальной реальности остается в силе.

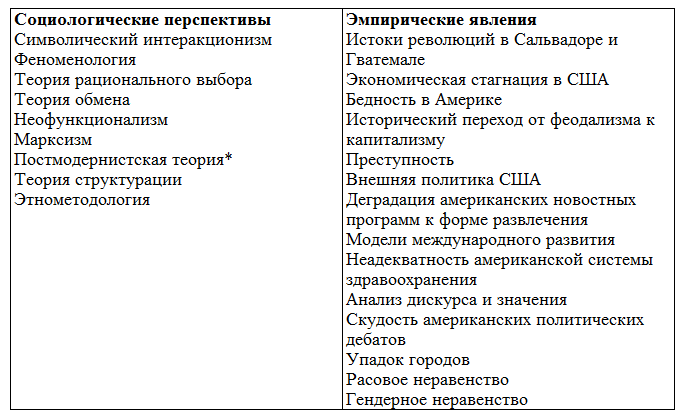

Была ли преодолена марксистская парадигма? Нуждаемся ли мы в ней по сей день, чтобы обращаться к определенным разновидностям социальных проблем? В этой статье данные вопросы поставлены в форме вопроса на соотнесение, в духе тех, которые мы часто видим на экзаменах. Теоретические парадигмы нужно соотнести с эмпирическими явлениями, к которым они обращаются. Этот вопрос сопровождается примерным эссе. Рассматривая вопрос таким образом, я утверждаю, что для рассмотрения многих современных проблем у марксистской парадигмы нет конкурентов.

Экзамен

Настало время для экзамена по современной социологической теории. Ответьте на следующий вопрос и напишите эссе, аргументирующее Ваш ответ.

Соедините линией каждую социологическую перспективу, указанную ниже слева, с каждым из эмпирических явлений, указанных справа, для которого социологическая перспектива сегодня предлагает специфическую теорию, объясняющую суть явления на ее собственной основе.

* Постмодернистская теория включает в себя следующие связанные перспективы: структурализм, постструктурализм, семиотику и дискурс-анализ.

Примерное эссе

Заданный выше вопрос на соотнесение с очевидностью был поставлен так, чтобы выставить марксизм в выгодном свете. Конечно, в некоторых случаях — в частности, в вопросе причин расового и гендерного неравенства — то, что говорит марксистская теория, может быть не в полной мере удовлетворительным. Однако марксистская перспектива может сказать кое-что значимое обо всех эмпирических явлениях, перечисленных в задании справа. Более того, как я покажу ниже, для подавляющего большинства перечисленных явлений, марксизм — единственная социологической перспективой, предлагающая объяснение. Иными словами, в случае большинства перечисленных явлений у марксизма нет реальных конкурентов. Он является совершенно непревзойденным в качестве источника социологических интерпретаций.

Безусловно, мы могли бы сделать этнометодологию или феноменологию столь же привлекательными, подобрав существенно отличающийся список явлений. Однако вопрос здесь не в том, нужны ли этнометодология или феноменология. Я признаю, что нечто вроде этнометодологии, символического интеракционизма или феноменологии необходимо для определенной разновидности явлений. Эти теории относятся к существенно отличной от марксизма области. Поэтому отрицать их в пользу марксизма, потому что марксизм объясняет то, чего не объясняют они, — это все равно, что отрицать теорию относительности в пользу квантовой механики, потому что квантовая механика объясняет то, чего не объясняет теория относительности. Для различных явлений на различных уровнях зачастую нужны различные теории.

Проблемой данной работы является не потребность в феноменологии, этнометодологии или символическом интеракционизме, а потребность в марксизме. Таким образом, важный вопрос не в том, является ли список явлений тенденциозным. Важный вопрос заключается в том, есть ли у нас острая необходимость объяснения явлений из этого списка. Если она есть или для многих из явлений марксизм является единственным источником объяснения, то потребность в марксизме будет неоспоримой.

"В той мере, в которой социология может сказать что-либо важное людям за ее рамками, эти проблемы предполагают исключительное значение."

Будет педантизмом тратить много времени на доказательство того, что явления из списка имеют огромное значение. Это почти самоочевидно. Вопросы, которые они поднимают, имеют не только научное значение. Это вопросы справедливости, качества жизни и даже выживания человечества как такового. В той же мере, или даже больше, чем проблемы, к которым обращаются другие социологические перспективы, это проблемы, значимые для населения, не относящегося к социологам. Это проблемы, из-за которых люди борются и умирают. Таким образом, в той мере, в которой социология может сказать что-либо важное людям за ее рамками, эти проблемы предполагают исключительное значение.

Не нужно принижать значение проблем, поднимаемых, скажем, символическим интеракционизмом или этнометодологией. Например, конверсационный анализ является по-своему одновременно интересным и интеллектуально значимым. Более того, судя по популярности книги Дебры Таннен «Вы просто не понимаете» (Tannen 1990), он предлагает нечто значимое и полезное для американской общественности. Нет нужды спрашивать, что более важно, природа наших разговоров или пригодность планеты для проживания. Нет нужды выбирать из этих двух вопросов. Суть в том, что сколь важна не была бы природа наших разговоров, столь же важна и пригодность для проживания Земли или наших городов. Столь же важны и бедность, которую мы видим вокруг, или исторический путь, который привел нас к нынешнему положению. Если конверсационный анализ не обращается к этим вопросам, нам нужно что-то, что обращалось бы к ним.

С учетом того, что явления, перечисленные в списке в экзаменационном задании важны, как с ними справляется марксизм? Этот вопрос можно в действительности разделить на два:

1) Что марксистская теория привносит в объяснение каждого из явлений в списке?

2) Насколько теоретическое объяснение, предлагаемое марксизмом, удачно по сравнению с объяснительными теориями, предлагаемыми другими социологическими перспективами?

Разумеется, у марксистской теории есть что сказать в содержательном плане о каждом явлении из списка. Опять же, было бы педантизмом тратить много времени на демонстрацию этого факта. Во многих случаях соответствующие марксистские теории очевидны и сильны. Например, источники восстания в Сальвадоре явно связаны с классовой структурой: исторически в этой аграрной стране два процента населения владели шестидесятью процентами земли. Аналогично марксистская теория может сказать очень многое о стагнации американской экономики (например, Blustone and Harrison 1988; Foster and Szlajifer 1984), неадекватности американских новостных СМИ и общей скудости американского политического дискурса (Bennett 1988; Herman and Chomsky 1988), разрушении окружающей среды (например, Ekins et al. 1988; Sweezy and Magdoff 1989), международных паттернах развития (Валлерстайн 2015; Frank 1969), формах урбанизации (Gottdiener and Pickvance 1991; Harvey 1989; Tabb and Sawers 1984), здравоохранении (Navarro 1976; Waitzkin 1983), преступности (Chambliss and Mankoff 1976) и, разумеется, об исторических изменениях способов производства.

Рабочий класс

Хосе Клементе Ороско

По общему признанию, среди перечисленных явлений есть три, относительно которых существуют сомнения в адекватности марксистской теории: расовое неравенство, гендерное неравенство и исследование дискурса и значения. Поскольку именно эти три сферы оцениваются как самые слабые места марксистской перспективы, мы вернемся к ним позже, после того, как оценим, как другие социологические теории справляются там, где марксистская перспектива сильна.

Для всех остальных перечисленных явлений марксистская перспектива обладает тем, что называют положительной эвристикой. Термин «положительная эвристика» происходит из «Методологии научно-исследовательских программ» Лакатоса (Лакатос 1995) — предпринятой после Куна попытки установить в философии науки критерии оценки соперничающих парадигм, перспектив или исследовательских программ. Положительная эвристика исследовательской программы — это ее повестка для обращения к научным загадкам в своей области, и она может быть сильной или слабой.

В этом смысле положительная эвристика — это элемент внутри самой перспективы или исследовательской программы, который определяет, как вести наступление на научную загадку. Она может заключаться, например, в упорных попытках усложнения очень простой модели. Это было присуще Марксовому подходу в первом томе «Капитала», так как он выносил за скобки сложные аспекты спроса и предложения, чтобы ввести их позже. Иногда именно неудачи значимой теории определяют направление для будущих исследований. Это, безусловно, было справедливо в случае несбывшихся предсказаний в оригинальной Марксовой критике капитализма. Например, огромное количество теоретических исследований было посвящено объяснению того, почему американский рабочий класс не смог выработать социалистическое сознание. Тем не менее, согласно Лакатосу (Лакатос 1995) и Лаудану (Laudan 1977), жизнеспособность исследовательской программы определяется не количеством эмпирических неудач, а количеством успешных случаев, многие из которых могли вырасти из предшествующих неудач.

Если марксистская перспектива была очень успешной в своем обращении к загадкам, связанным с явлениями, перечисленными в экзаменационном задании, то это потому, что она обладала исключительно сильной положительной эвристикой в этих областях. Это связано с тремя причинами. Во-первых, большинство из перечисленных явлений нужно объяснять исторически, а марксизм — это историко-ориентированная перспектива. Во-вторых, эти явления в основном нуждаются в системном объяснении с точки зрения социально-структурных контекстов, а системные, социально-структурные контексты являются основополагающими для марксистской перспективы.

"Марксистское положение о том, что концентрация экономической власти ведет к концентрации политической власти, в существенной мере объясняет общее обеднение американского народа и ограничения американского политического дискурса."

В-третьих, марксистская перспектива не только предлагает историческую и структурную метатеорию, она еще и располагает крайне содержательной моделью специфического социального контекста – капитализма – в рамках которого объясняются многие из этих явлений. Например, конкурентный социально-структурный контекст, в который включены капиталисты, объясняет поведение капиталистов и движение капитала. В частности, конкуренция объясняет капиталистическую тенденцию к экстернализации издержек на окружающую среду; движение капитала и рабочих мест из старых городских центров с последующими моделями бедности и упадка городов; модели международного развития; и структурный переход от конкурентного к монополистическому или позднему капитализму. Аналогично марксистская интуиция относительно того, что новости превратились в товар в конкурентной области объясняет деградацию новостей в форму развлечения (Bennett 1988). И марксистское положение о том, что концентрация экономической власти ведет к концентрации политической власти, в существенной мере объясняет общее обеднение американского народа и ограничения американского политического дискурса. Иронично, что то, что часто рассматривается как концептуальная проблема для марксистской перспективы — объяснительная способность, которая приписывается экономике, во многом является ее силой, источником ее сильной положительной эвристики.

Когда мы ссылаемся на сильные стороны марксистской перспективы, мы в то же самое время обращаемся и к ограничениям других перспектив, перечисленных в списке явлений из экзаменационного задания. Феноменология, этнометодогия, символический интеракционизм — ни одна из них не включает в себя проработанного видения крупномасштабных систем. Ни одна из них не содержит развитого видения макросоциальных структурных отношений. Ни одна из них не включает в себя причинный механизм такого плана, как капиталистическая конкуренция, которая объясняет явления из данного списка (Prendergast and Knottnerus 1988).

В результате, положительная эвристика этих трех перспектив очень слаба, когда речь идет о большинстве явлений из списка, особенно тех явлений, где марксизм проявляет себя с сильной стороны. Ясно, что каждая из них может предложить многое в анализе дискурса и значения. Каждая может сказать что-то о расовом и гендерном неравенстве и преступности, хотя было бы преувеличением утверждать, что сами по себе они предлагают полное объяснение этих явлений. Например, объяснение бедности, которое опиралось бы только на эти перспективы, превратилось бы во что-то вроде теории культуры бедности — безусловно, это тоже объяснение, но не такое, с которым сегодня согласилось бы большинство социологов.

Когда дело доходит до остальных явлений из списка, то нельзя сказать, что эти перспективы опровергаются какими-либо данными, но они могут сказать на эту тему очень мало. В то же время неспособность перспективы к разрешению загадок, которые решают другие перспективы, может быть столь же разрушительной как и опровержение как таковое — и встречается чаще (Laudan 1977). Каким было бы этнометодологическое, феноменологические или символически-интеракционистское объяснение упадка городов или экономической стагнации в США или революции в Сальвадоре?

Разумеется, символический интеракционизм, феноменология и этнометодология могут играть роль в любом марксистком объяснении этих явлений. Например, Фантасиа (Fantasia 1988) во многом опирается на символический интеракционизм в своем по существу марксистском объяснении солидарности трудящихся. Где бы люди не вступали во взаимодействия, эти социологические перспективы всегда будут играть роль. Но для явлений, которые мы рассматриваем, эта роль всегда будет дополнительной, вспомогательной по отношению к ведущей роли, которую играет марксизм. По-другому и быть не может, поскольку ядро проблемы, которую заключает в себе каждое явление, является скорее структурным, реляционным или экономическим, а не когнитивным или символическим.

По тем же причинам, то же можно сказать и о теории обмена, теории рационального выбора и различных постмодернистских перспективах. Хотя многие из явлений в перечне из экзаменационного вопроса могут включать в себя измерения, связанные с обменом, и хотя все они могут включать рациональных акторов, ни теория обмена, ни теория рационального выбора не опираются на собственный социальный контекст, структурный механизм, который давал бы сущностное объяснение каждого из явлений. Поэтому, опять же, эти перспективы могут, если нужно, привлекаться как дополнительные, если удалось определить сердцевину указанного явления. В то же время, ни одна из этих перспектив не предлагает какой бы то ни было сильной положительной эвристики для идентификации определяющего релевантного структурного контекста. Опять же, каким может быть предлагаемое теорией обмена объяснение разрушения окружающей среды, неадекватности американской системы здравоохранения или нищеты американских политических дебатов? Когда марксизм сперва устанавливает структурные отношения и социальные позиции, теория рационального выбора может сказать нам, почему рациональные капиталисты, или рациональные провайдеры услуг здравоохранения, или рациональные политики коллективно ведут себя столь нерационально, как они себя ведут в действительности. Но, опять же, сначала должны идти структура и перспективы, которые ее идентифицируют. Несомненно, отчасти по этой причине марксисты рационального выбора продолжают сохранять некое подобие марксизма.

Во многом, то же можно сказать и о структурализме, постструктурализме, семиотике и дискурс-анализе. Это очень сильные аналитические инструменты для анализа и деконструкции значения, независимо от того, являются ли носителем этого значения слова, одежда или здания. Сегодня изучения значения стоит на повестке дня, и поэтому эти перспективы находятся в центре внимания. Учитывая интерес марксизма к идеологии, которая безусловно имеет серьезное отношение к значению, в ряде очень серьезных марксистских работ применялись структурализм, постструктурализм и семиотика (Harvey 1989; Jameson 1984). По сути, многие из известных структуралистских и постструктуралистских мыслителей вышли из марксистской традиции.

В то же время, нужно снова и снова повторять, что хотя все человеческие процессы являются наделенными значением результатами наделенных значением человеческих действий, центральные проблемы, связанные с большинством перечисленных в экзаменационном задании явлений, не являются проблемами значения. Это проблемы структурных отношений: власти, конкуренции, физической силы, позиционных интересов и так далее. Хотя постмодернистские перспективы, как и марксизм, делают акцент на системах и структурных отношениях, системы и структурные отношения, к которым они обращаются, являются системами и структурными отношениями скорее между знаками, а не между людьми.

"Отношения между капиталистами и капиталистами, рабочими и рабочими и капиталистами и рабочими, находящиеся в центре капиталистической системы, существуют независимо от того, как мы о них говорим."

Хотя постмодернистские перспективы тяготели к сведению структурных отношений между людьми к символическим отношениям между знаками, такая редукция неоправданна. Например, конкурентная природа отношений между капиталистами не является проблемой дискурса. Это не просто вопрос дискурсивно принятых «субъективных позиций». Она не изменится из-за смены дискурса. Отношения между капиталистами и капиталистами, рабочими и рабочими и капиталистами и рабочими, находящиеся в центре капиталистической системы, существуют независимо от того, как мы о них говорим (Porpora 1989).

Более того, в объяснительном плане, существование таких структур первично по отношению к тому, как мы о них говорим, и в какой-то мере определяет то, как мы о них говорим. Отрицание этого, то есть сведение всех человеческих отношений к отношениям между знаками, — это объективный идеализм, который Харланд (Harland 1986) называет «суперструктурализмом», то есть тенденцией к сведением экономической инфраструктуры (базиса) к тому, что Маркс называл надстройкой. Хотя такой идеализм сегодня моден, идеалистический редукционизм оказывается столь же извращенным и антигуманным, как и материалистический редукционизм.

Наконец, о различных постмодернистских перспективах можно задать тот же вопрос, который мы уже задали относительно других социологических перспектив: если мы, к примеру, разводим по разные стороны постструктурализм и марксизм там, где они переплетены, какой будет постструктуралистская теория экономической стагнации, упадка городов, революции или множества других явлений, перечисленных в экзаменационным вопросе? Ответ тот же, что и раньше: для явлений, которые мы обсуждаем, нет непревзойденной теории; в любом случае, постструктурализм будет вспомогательным по отношению к более фундаментальному марксистскому анализу.

Нам остается разобраться с теорией структурации и неофункционализмом, которые только и могут среди перспектив, перечисленных в экзаменационном задании, рассматриваться как претенденты на место, занимаемое марксизмом. Если постмодернизм так часто становится гегелевской «ночью, когда все коровы черные», теория структурации — это черная дыра, куда падают все теоретики: Маркс, Бурдьё, Фуко, Хабермас и т. д. — все они оказываются поглощены теорией структурации, где они возникают в качестве чего-то нового. Поскольку в результате теория структурации оказывается столь безразмерной и парсонсовской по своему уровню абстракции, ей тяжело дать краткую оценку. Однако, мы кое-что скажем.

Теория структурации децентрирует субъект и, соответственно, мало обращается к намерениям или интересам акторов. Она вытесняет социальную структуру, как это понятие традиционно понимается, в частности, в марксистской теории, на периферию. Соответственно, она рассматривает системы как эпифеномены подчиняющегося правилам поведения (Porpora 1989). Она утверждает, что невозможны никакие общие теории, а только эпизодические конъюнктурные объяснения (Cohen 1990).

"Нет структурационистской теории бедности или экономической стагнации или любого другого явления из списка в экзаменационном задании."

Поэтому нет ничего удивительного в том, что теория структурации предлагает крайне мало эмпирических объяснений для любого из явлений, над которыми мы размышляли. Она отрекается от всех концептуальных инструментов, которые могли бы предоставить такое объяснение, и отвергает сам замысел общего объяснения. Таким образом, нет структурационистской теории бедности или экономической стагнации или любого другого явления из списка в экзаменационном задании. Такое объяснение не является целью теории структурации, которая стремится вместо этого быть общей социальной онтологией.

Это часто отмечает Коэн (Cohen 1990), который предпринял доброжелательную попытку систематизировать работу Гидденса. Коэн признает, что теория структурации еще должна доказать свою релевантность для эмпирических исследователей. Хотя Коэн и призывает к эмпирическим «демонстрационным проектам», которые достигли бы этой цели, он, тем не менее, отмечает, что «вероятно, теория структурации не станет основой исследовательской программы» и что «в принципе, теория структурации не так уж легко одалживает себя для кумулятивного развития общественно-научного знания» (p. 281). Если, следовательно, теория структурации не может заменить марксизм по части объяснений, как насчет неофункционализма?

Во введении к недавней антологии неофункционалистских работ, Коломи (Colomy 1990a: xxx) утверждает, что со времен, когда Александер придумал термин «неофункционализм», эта перспектива стала «больше, чем обещанием; она стала полем интенсивного теоретического дискурса и растущих эмпирических исследований». Это возможно. Возможно и то, что отбрасывая традиционную функционалистскую «недозволенную телеологию» (Turner and Maryanski 1979), в то же время сохраняя его многомерный фокус и интерес к действию, порядку и системной интеграции, неофункционализм может сообщить кое-что интересное. Здесь не место детальному выяснению достоинств неофункционалистских работ в отношении задач, которые они перед собой ставили. Единственный вопрос, на который мы должны дать ответ: может ли неофункционализм пролить свет на явления из нашего экзаменационного списка? Если он этого не делает или если он справляется с этим не столь уж хорошо, то и неофункционализм не может заменить марксизм.

Если мы рассмотрим неофункционалистские антологии под редакцией Александера (Alexander 1985) и Коломи (Colomy 1990a), то мы увидим, что хотя неофункционализм явно затронул больше сфер приложения интересов, чем традиционный функционализм, его внимание к явлениям, которые занимают нас, является эпизодическим. Сборник под редакцией Александера содержит девять глав, а Коломи – восемнадцать. Первые три главы в сборнике Александера и первые восемь в сборнике Коломи являются скорее метатеоретическими по своему характеру. Они очерчивают концептуальные рамки и предпосылки для разных исследовательских полей, но не дают особых эмпирическим объяснений.

Следующие три главы в сборнике Коломи посвящены социологии религии и науки. Мы можем рассматривать их как попытку обращения к явлениям, которые названы в экзаменационном задании «анализом дискурса и значения», то есть явлений, к которым обращаются и многие другие социологические перспективы. Хотя марксистская перспектива также обращается к этим явлениям, они не относятся к тем явлениям в списке из экзаменационного задания, с которыми связаны исключительные претензии марксизма.

Оставшиеся главы в неофункционалистских сборниках, на первый взгляд, сильнее сталкиваются с марксистским анализом. Это главы, посвященные социальным изменениям, неравенству, политической социологии и гендеру. Однако, если мы рассчитываем на что-то подобное марксизму, эти статьи сильно разочаровывают. Помимо того, что, как и теория структурации, они слишком перегружены понятиями для своего эмпирического применения, этим главам также не удается и адресоваться к тем явлениям, на которые направлен марксизм.

Работа Коломи о социальных изменениях показательна в этом отношении. Она называется «Недавнее развитие функционалистского подхода к изменению» (Colomy 1990b). Коломи успешно показывает, что, несмотря на всю критику, неофункционалистский анализ может сказать кое-что интересное об изменении. Проблема в том, что в этой главе изменение уравнивается с дифференциацией. Аналогично, две из четырех глав о социальных изменениях в сборнике Александера также фокусируются на дифференциации, в то время как одна из них рассматривает социетальные границы, а вторая – это еще одно метатеоретическое эссе, на этот раз о Парсонсе и модерне.

Неофункционалисты безусловно создали много внимательных к нюансам и конкретных объяснений дифференциации как «основной тенденции» истории. Однако, сколь бы ни было это явление важно само по себе, это не явление из нашего списка из экзаменационного задания, и, более того, они не особенно относится к этим явлениям. Если это то, чего мы можем ожидать от неофункционализма применительно к изменению, он не сможет бросить вызов марксизму на его собственном поле.

Пока то же можно сказать и о неравенстве и политической социологии. Две главы о неравенстве из сборника Коломи обращаются к теме профессий и престижа занятий. О макросоциальной бедности и концентрации богатства — молчание. Единственная глава о политической социологии из сборника Коломи, снова же, скорее метатеоретическая, чем объясняющая, в то время как одна из двух работ о политической социологии в сборнике Александера проводит во многом таксономическое разграничение между тоталитаризмом и демократией. Другая глава снова же о профессиях.

Мы можем сделать вывод, что для явлений из списка, применительно к которым марксистская перспектива сильна, то есть к подавляющему большинству, ее объяснения фактически неоспоримы для теорий из конкурирующих перспектив. Если этот вывод правилен, то это, действительно, поразительный результат. Это значит, что несмотря на все разговоры о социологии как мультипарадигмальной дисциплине, для большого класса важных явлений социология оказывается дисциплиной с одной парадигмой. Если большинство социологов решает не обращаться к этой парадигме, они очевидно решают также не думать о явлениях, к которым обращена эта парадигма. Называть социологию мультипарадигмальной дисциплиной в таком случае будет столь же ошибочно, как называть физику бипарадигмальной дисциплиной, потому что разные явления изучаются квантовой механикой и теорией относительности.

Мы должны, наконец, обратиться к тем явлениям, в отношении которых сила положительной эвристики марксизма является наиболее спорной: расовому и гендерному неравенству и анализу дискурса и значения. Даже здесь нельзя сказать, что марксизму совсем нечего сказать и что перспектива совсем лишена ценности. Настоящий вопрос в том, может ли марксизм сказать что-то содержательное сам по себе. Разумеется, учитывая сильный акцент марксизма на производстве идеологии, он может сказать много о символической репрезентации. Три измерения власти Льюкса (Льюкс 2010) и в частности его третье измерение «обеспечения добровольного согласия» особенно важны не только для анализа дискурса, но также и для исследования идеологической поддержки расизма и сексизма. И марксистское рассмотрение Бергером (Berger 1972) искусства, безусловно, говорит о культуре вообще и о гендерном неравенстве в частности. Есть также и существенный марксистский вклад в исследование расы (Feagin and Feagin 1986; Marable 1983).

"Называть социологию мультипарадигмальной дисциплиной в таком случае будет столь же ошибочно, как называть физику бипарадигмальной дисциплиной, потому что разные явления изучаются квантовой механикой и теорией относительности."

Тем не менее нужно отметить, что когда дело доходит до расового и гендерного неравенства и дискурс-анализа, положительная эвристика постмодернистских перспектив оказалась более плодотворной, чем марксизм. Это значит, что из этих перспектив появились более захватывающие линии объяснения, чем те, что ассоциировались с марксизмом. Это не обязательно означает, что объяснения, которые дают эти перспективы, являются обязательно более убедительными или фундаментальными, чем марксистские, а только то, что в этой сфере у постмодернистов есть более явная исследовательская повестка, которой они следуют. В какой мере следование этой повестке в долгосрочной перспективе обернется большим успехом в разрешении загадок, покажет только время.

В то время, как Лаудан (Laudan 1977) утверждает, что в долгосрочной перспективе способность к решению загадок определяет успех исследовательской программы, в кратко- и среднесрочной перспективе более значимым для теоретического господства в нашей дисциплине является сила положительной эвристики в тех направлениях, которые являются наиболее привлекающими внимание сейчас. Если перспектива предлагает сильную положительную эвристику или исследовательскую повестку в высокоактуальной сфере, она получит внимание и сторонников, независимо от того, принесет ли в долгосрочной перспективе эта повестка дивиденды, связанные с разгадкой загадок, и может ли она сказать многое в других исследовательских областях. На короткой и средней дистанции важно то, есть ли у исследователей воодушевляющие образцы для подражания, и даже если эти образцы в конечном счете приведут в тупик, до его достижения и исчерпания воодушевляющего направления, перспектива будет оставаться популярной.

Коломи (Colomy 1990a) делает такое наблюдение относительно вытеснения традиционного функционализма. Хотя фатальным недостатком традиционного функционализма была «недозволенная телеология», находящаяся в самом его сердце, его вытеснение, скорее, было обязано осознанной слабости его положительной эвристики в сфере социальных изменений и конфликта, которые были исторически значимыми в 1960-х — начале 1970-х годов.

Марксистская перспектива, похоже, переживает сегодня аналогичную судьбу. Ее положительная эвристика является наиболее слабой в сфере расового и гендерного неравенства и дискурс-анализа, роль которых сегодня социально значима в контексте так называемой политики идентичности. Перспективы, имеющие особенно сильную положительную эвристику в этой сфере, — структурализм, постструктурализм, семиотика и дискурс-анализ — сегодня занимают по этой причине ведущие позиции. В то время как политика идентичности и теоретические перспективы, которые к ней выражено обращаются, сегодня значимы, проблемы, к которым обращается марксизм, остаются, и они остаются значимыми хотя бы потому, что имеют прямое отношение к расе и гендеру. Рано или поздно эти проблемы снова привлекут наше внимание. Поскольку эти вопросы остаются без внимания со стороны перспектив, сегодня считающихся столь многообещающими из-за расовых и гендерных вопросов, чувствительность дисциплины по всей видимости снова поменяется. Когда это произойдет, звезда постмодернизма начнет закатываться и возобновленный интерес может быть адресован марксизму. В долгосрочной перспективе имеет значение не сила положительной эвристики в какой-то одной сфере, а сила и широта положительной эвристики в рамках всех проблем, представляющих для дисциплины интерес.

Читайте также:

Спасение класса от культурного поворота (Вивек Чиббер)

Неомарксистський спадок в американській соціології (Джефф Манза, Майкл А. Mаккарті)

Чи застрягла соціологія посередині? Користь від марксистської теорії (Майкл Маккарті)

Марксизм і проблеми глобальних соціальних трансформацій: діалектика теоретичної еволюції (Юрій Дергунов)

Источники

Валлерстайн, Иммануил. 2015. Мир-система Модерна. Том 1. Москва: Русский фонд содействия образованию и науке.

Лакатос, Имре. 1995. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. Москва: Медиум.

Льюкс, Стивен. 2010. Власть. Радикальный взгляд. Москва: Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики.

Alexander, Jeffrey C. (ed.). 1985. Neofunctionalism. Beverly Hills: Sage.

Bennett, Lance. 1988. News: The Politics of Illusion. New York: Longman.

Berger, John. 1972. Ways of Seeing. London: British Broadcasting Company.

Bluestone, Barry and Bennett Harrison. 1988. The Great U-Turn. New York: Basic.

Chambliss, William J. and Milton Mankoff (eds.). 1976. Whose Law? What Order? A Conflict Approach to Criminology. New York: Wiley.

Cohen, Ira J. 1990. Structuration Theory. New York; St. Martin's Press.

Colomy, Paul (ed.). 1990a. Neofunctionalism. Brookfield: Edward Elgar.

—. 1990b. "Recent Developments in the Functionalist Approach to Change." Pp. 289-310 in Neofunctionalism, edited by P. Colomy. Brookfield: Edward Elgar.

Ekins, Paul, Mayer Hillman and Robert Hutchison. 1992. The Gaia Atlas of Green Economics. New York: Anchor.

Fantasia, Rick. 1988. Cultures of Solidarity. Berkeley: University of California.

Feagan, Joseph and Clairece Booner Feagin. 1986. Discrimination America Style. Malabar, Fla: R. E. Krieger.

Foster, John Bellamy and Henryk Szlajfer. 1984. The Faltering Economy. New York: Monthly Review.

Frank, Andre Gunder. 1969. Capitalism and Underdevelopment in Latin America. New York: Modern Reader.

Cottdeiner, M. and C. C. Pickvance (eds.). 1991. Urban Life in Transition. Newbury Park: Sage.

Harland, Richard. 1987. Superstructuralism: The Philosophy of Structuralism and Poststructuralism. New York: Methuen.

Harvey, David. 1989. The Condition of Postmodernitv. Cambridge: Basil Blackwell.

Herman, Edward and Noam Chomsky. 1988. Manufacturing Consent. New York: Pantheon.

Jameson, Frederick. 1984. "Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism." New Left Review 146:53-92.

Laudan, Larry. 1977. Progress and Its Problems. Berkeley: University of California.

Macdonell, Diane. 1986. Theories of Discourse. Oxford: Basil Blackwell.

Marable, Manning. 1983. How Capitalism Underdeveloped Black America. Boston: South End.

Navarro, Vincente. 1976. Medicine Under Capitalism. New York: Prodist.

Porpora, Douglas V. 1989. "Four Concepts of Social Structure." Journal for the Theory of Social Behavior 19: 195-211.

Prendergast, Chris and J. David Knottnerus. 1988. "Structuration Theory and Symbolic Interactionism: Common Concerns and Problems." Paper presented at the conference of the Midwest Sociological Society.

Sweezy, Paul M. and Harry Magdoff. 1989. "Socialism and Ecology." Monthly Review 41:1-8.

Tabb, William and Larry Sawers. 1984. Marxism and the Metropolis. New York: Oxford.

Tannen, Deborah. 1990. You Just Don't Understand. New York: Basic.

Turner, Jonathan H. and Alexandra Maryanski. 1979. Functionalism. New York: Benjamin/Cummings.

Waitzkin, Howard. 1983. The Second Sickness: Contradictions of Capitalist Health Care. New York: Free Press.

Статья подготовлена при поддержке Quebec Institute for International Research and Education

Автор: Дуглас Порпора

Перевод Юрия Дергунова по публикации: Porpora, Douglas V., 1993. “The Theoretical Status of Marxism”. In: The Wisconsin Sociologist, 30(2/3): 97-105.