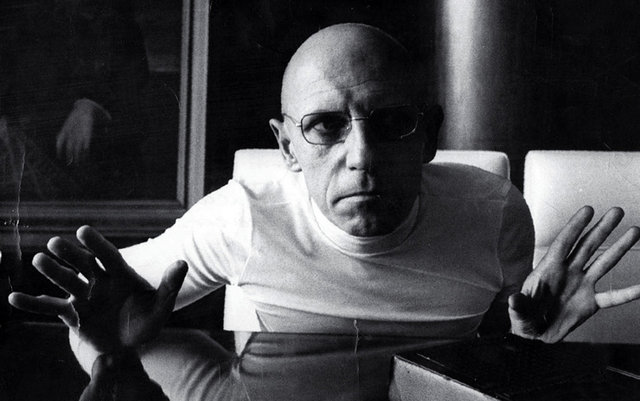

У Мишеля Фуко к концу жизни возникла своеобразная симпатия к неолиберализму. Творчество Мишеля Фуко после его смерти в 1984 году стало краеугольным камнем для академических левых во всем мире. Но в провокационной книге, изданной в Бельгии в 2014 году, группа ученых под руководством социолога Даниэля Саморы поднимают важные вопросы о взаимоотношениях Фуко с неолиберальной революцией, которая только начиналась в последние годы его жизни.

В одном из интервью новому французскому журналу «Ballast» Самора обсуждает интригующие результаты книги и их значение для радикальной мысли сегодня.

Ballast: В своей книге о Фуко “Sa Pensée, Sa Personne” («Его мысли, его личность») Поль Вейн, друг Фуко, пишет, что тот не поддавался классификации ни в политическом, ни в философском отношении: «Он не верил ни в Маркса, ни во Фрейда, ни в революцию, ни в Мао, в частных разговорах он иронизировал над прекраснодушными прогрессивными настроениями, и я знал, что у него нет какой-либо принципиальной позиции относительно многочисленных проблем третьего мира, потребительства, капитализма и американского империализма».

Вы пишете, что он всегда был «на шаг впереди своих современников». Что вы под этим понимаете?

Даниэль Самора: Нужно сказать, что Фуко, бесспорно, обращает внимание общественности на темы, со всей очевидностью игнорируемые, даже маргинализируемые, ведущими интеллектуалами своей эпохи. Касалось ли это психиатрии, пенитенциарной системы, или сексуальности, его произведения являлись вехами, указателями на огромном интеллектуальном ландшафте. Конечно, он был частью эпохи, гораздо более широкого социального контекста, и он был не первым, кто разрабатывал эти проблемы. Эти темы возникали повсюду и стали целями деятельности значительных общественных и политических движений.

В Италии, например, антипсихиатрическое движение, инициированное Франко Базалья, не дожидалось, когда же Фуко бросит вызов психиатрическим лечебницам, – и самостоятельно сформулировало нестандартные политические предложения по замене этого института. Таким образом, очевидно, что Фуко не является источником всех этих движений – и он никогда этого не утверждал, – но он ясно указал путь для очень большого числа историков и ученых, работающих над новыми темами, новыми, мало изученными, территориями.

Он всегда учил нас подходить с политическими вопросами к вещам, которые в то время казались «вне подозрений». Я до сих пор помню его знаменитую дискуссию с Хомски, в которой он провозгласил, что реальная политическая задача, с его точки зрения, заключается в том, чтобы критиковать «будто бы нейтральные и независимые» институты, и атаковать их «так, чтобы скрытое в них политическое насилие было бы разоблачено».

У меня, возможно, есть некоторые сомнения по поводу характера его критических замечаний – я уверен, мы к этому еще вернемся, – но все-таки это был чрезвычайно новый и вдохновляющий проект.

Ballast: Совмещая Фуко с неолиберализмом, ваша книга может задеть за живое многих.

Д. С.: Надеюсь, что это так. В этом своего рода суть книги. Я хотел бы совершенно четко порвать со слишком консенсусным образом Фуко как мыслителя, находящегося в конце своей жизни в полной оппозиции к неолиберализму. С этой точки зрения, я полагаю, традиционные интерпретации его поздних работ ошибочны, или, по меньшей мере, они частично обходят этот вопрос. Для части левых радикалов Фуко стал своего рода неприкосновенной фигурой. Критика его достаточно боязлива и неуверенна, чтобы не сказать больше.

Эта слепота вызывает удивление. Когда я копался в его текстах, даже я был поражен тем, насколько Фуко потворствовал неолиберализму. Это касается не только его лекций в Коллеж де Франс, но и многочисленных статей и интервью. Они все доступны.

Экономический либерализм весьма привлекал Фуко: он видел в нем возможность формы правления, которая была значительно менее нормативной и авторитарной, чем предложенная социалистическими и коммунистическими левыми – полностью, как он полагал, устаревшая. В частности, он видел в неолиберализме «гораздо менее бюрократическую» и «гораздо менее дисциплинарную» форму политики, чем предлагаемая послевоенным государством всеобщего благосостояния. По всей видимости, он представлял себе неолиберализм, который не проецировал бы свои антропологические модели на индивида и который предоставил бы индивидам больше автономии по отношению к государству.

Судя по всему, в конце семидесятых Фуко двигался в направлении «второй левой», находящейся в меньшинстве, но интеллектуально влиятельной тенденции во французском социализме, вместе с такими фигурами, как Пьер Розанваллон, чьи труды Фуко высоко ценил. Он находил привлекательным этот антиэтатизм неолиберализма и это желание «деэтатизировать французское общество».

Даже Колин Гордон, один из главных переводчиков и комментаторов Фуко в англосаксонском мире, без малейших затруднений говорит, что он видит в Фуко своего рода предшественника блэровского «третьего пути», вводящего неолиберальную стратегию в тело социал-демократии.

Ballast: В то же время, ваша книга не является обвинением или судебным расследованием. Как вы сказали ранее, вы признаете высокое качество его трудов.

Д. С.: Конечно! Я очарован его личностью и творчеством. По-моему, все это обладает большой ценностью. Я также чрезвычайно высоко ценю недавно опубликованную работу Жоффруа де Лагаснери “La dernière leçon de Michel Foucault” («Последний урок Мишеля Фуко»). В конце концов, его книга является своего рода оборотной стороной нашей, так как он видит у Фуко желание использовать неолиберализм для обновления левых. Наша точка зрения заключается в том, что Фуко использует его как нечто большее, чем просто инструмент: он перенимает неолиберальную точку зрения для того, чтобы критиковать левых.

Тем не менее, Лагаснери в особенности делает акцент на мысли, имеющей, на мой взгляд, большое значение и проникающей в самую суть многочисленных проблем критических левых: он утверждает, что Фуко одним из первых воспринял неолиберальные тексты всерьез и принялся читать их со всей научной строгостью. До него эти интеллектуальные продукты, как правило, попросту отбрасывались и воспринимались как простая пропаганда. С точки зрения Лагаснери, Фуко взорвал символический барьер, который был построен левыми интеллектуалами против неолиберальной традиции.

В обычном изолированном сектантстве академического мира не существовало никаких показаний, побуждающих принять во внимание доводы Фридриха Хайека, Гэри Беккера или Милтона Фридмана. На данный момент можно только согласиться с Лагаснери: Фуко позволил нам читать и понимать этих авторов, обнаруживая в них сложный и стимулирующий массив мысли. В этом пункте я с ним полностью согласен. Невозможно отрицать то, что Фуко всегда прилагал усилия к исследованию в корпусах теоретической мысли сильно отличающихся друг от друга точек зрения, и постоянно брал под сомнение свои собственные идеи.

К сожалению, левым интеллектуалам не всегда удавалось сделать то же самое. Они часто оставались в ловушке установок «школы», априори отказываясь рассматривать и обсуждать идеи и традиции, исходящие из совершенно иных предпосылок. Это весьма вредная установка. Получается, что имеешь дело с людьми, практически никогда не читавшими интеллектуальных отцов-основателей политической идеологии, которую они якобы критикуют! Их знание часто ограничивается несколькими повторяющимися банальностями.

Ballast: В своей книге вы ставите под сомнение его видение системы социального обеспечения 1и перераспределения богатства. Не могли бы вы рассказать об этом?

Д. С.: Это практически неисследованная многочисленными «фукодианцами» тема. Честно говоря, я не думал, что я буду работать над этим, когда составлял план книги. Мой интерес к проблеме социального обеспечения не был изначально связан напрямую с Фуко, но мои исследования по этому вопросу заставили меня задуматься о том, как за последние сорок лет мы перешли от политики, направленной на борьбу с неравенством и основанной на системе социального обеспечения, к политике, направленной на борьбу с бедностью, все более организованной вокруг конкретных бюджетных ассигнований и целевых групп населения.

Но смена целей полностью изменяет концепцию социальной справедливости. Борьба с неравенством (и стремление уменьшить абсолютное неравенство) очень сильно отличается от борьбы с нищетой (и стремления дать минимум благ наиболее социально незащищенным группам). Для осуществления этой маленькой революции потребовались годы работы по делегитимизации системы социального обеспечения и институтов рабочего класса.

Именно в ходе внимательного прочтения текстов «позднего» Фуко (конца семидесятых и начала восьмидесятых годов) я осознал, что он сам в полной мере принимал участие в этой операции. Так, он не только выступал против социального обеспечения, его также привлекла предложенная тогда Милтоном Фридманом альтернатива отрицательного налога на доходы. По его мнению, механизмы социальной помощи и социального страхования, которые он ставил на одну доску с тюрьмами, казармами или школами, были институтами необходимыми «для осуществления власти в современном обществе».

Интересно также отметить, что в своей основной работе Франсуа Эвальд без всяких колебаний написал, что «государство всеобщего благосостояния реализует мечту о “биовласти”». Не менее! [Эвальд был учеником и помощником Фуко, в настоящее время это ведущий интеллектуал, связанный со страховой индустрией Франции и MEDEF, главной французской федерацией бизнеса].

Учитывая многочисленные недостатки классической системы социального обеспечения, Фуко был заинтересован в замене ее отрицательным налогом на доход. Идея относительно проста: государство платит пособие тем, кто находится ниже определенного уровня дохода. Цель заключается в организации дела таким образом, чтобы никто не оказался ниже минимального уровня доходов, но в то же время не возникало необходимости слишком громоздкого административного аппарата.

Во Франции эта дискуссия начинается в 1974 году с выходом в свет книги Лионеля Столерю “Vaincre la pauvreté dans les pays riches” («Преодоление бедности в богатых странах»). Интересно также отметить, что сам Фуко встречался со Столерю несколько раз, когда Столерю был техническим советником по кадрам [правого французского президента] Валери Жискар д’Эстена. Важная мысль, которой была проникнута его работа, непосредственно привлекла к себе внимание Фуко: в духе Фридмана он проводит различие между политикой, стремящейся к достижению равенства (социализм), и политикой, просто стремящейся ликвидировать нищету, не затрагивая неравенства (либерализм).

Столерю утверждает, я цитирую, что «доктрины… могут привести нас либо к политике, направленной на искоренение нищеты, либо к политике, стремящейся ограничить разрыв между богатыми и бедными». Это то, что он называет «границей между абсолютной бедностью и относительной бедностью». Первое просто относится к произвольно определенному уровню (на что нацелен отрицательный налог на доход), а другое – к общему неравенству между индивидами (против чего нацелено социальное обеспечение и государство всеобщего благосостояния).

По мнению Столерю, «рыночная экономика способна использовать меры по борьбе с абсолютной бедностью», но «она не способна переносить слишком сильные лекарства от относительной бедности». Именно поэтому, говорит он, «я полагаю, что различие между абсолютной бедностью и относительной бедностью в действительности является различием между капитализмом и социализмом». Итак, то, что поставлено на карту в переходе от одного к другому, является политическим вопросом: принятием капитализма как господствующей экономической формы – или непринятием.

С этой точки зрения, едва скрытый энтузиазм Фуко относительно предложений Столерю являлся частью более широкого движения, шедшего рука об руку с упадком эгалитарной философии социального обеспечения и переходом к рыночно-ориентированной борьбе с «бедностью». Иначе говоря, каким бы удивительным это не казалось, борьба с бедностью отнюдь не ограничивает воздействие неолиберальной политики и на самом деле способствует достижению ею политической гегемонии.

Таким образом не удивительно, что крупнейшие в мире богачи, такие как Билл Гейтс или Джордж Сорос, участвуют в этой борьбе с бедностью, даже поддерживая при этом, без какого-либо явного противоречия, либерализацию общественных услуг, разрушение всех этих механизмов перераспределения богатства и восхваляя «добродетели» неолиберализма.

Поэтому борьба с бедностью допускает включение социальных вопросов в политическую программу, устраняя необходимость борьбы против неравенства и структурных механизмов, которые его порождают. Эта эволюция является неотъемлемой частью неолиберализма, и цель моего текста – показать, что Фуко несет свою долю ответственности за это.

Ballast: Вопрос о государстве красной нитью проходит сквозь всю вашу книгу. Того, кто критикует его raison d’être, заведомо относят к либералам. Но разве это не забвение традиций анархизма и марксизма, от Бакунина до Ленина? Не обошли ли вы вниманием этот аспект?

Д. С.: Не думаю, что это так. Я полагаю, что критика с позиций марксистской или анархистской традиции сильно отличается от критического анализа, проделанного Фуко, а также анализа, проделанного значительной частью марксистов 1970-х годов.

Во-первых, по той простой причине, что все эти старые анархистские и марксистские авторы ничего не знали о системе социального обеспечения или о том, какую форму государство примет после 1945 г. Государство, к которому обращался Ленин, было на самом деле государством господствующего класса, в котором рабочие не играли никакой реальной роли. Право участвовать в голосовании, например, на самом деле не было доступным для всех мужчин до межвоенной эпохи. Так что трудно в действительности понять, что они думали бы об этих институтах и их так называемом «буржуазном» характере.

Меня всегда весьма раздражает эта идея, довольно популярная в кругах радикальных левых, что система социального обеспечения в конечном счете представляет собой не более чем инструмент социального контроля со стороны крупного капитала. Эта идея демонстрирует полное непонимание истории и происхождения наших систем социальной защиты. Эти системы не были созданы буржуазией для управления массами. Наоборот, буржуазия относилась к ним весьма враждебно!

Эти институты возникли в результате завоевания рабочим движением сильных позиций после Освобождения. Они были созданы самим рабочим движением. Начиная с девятнадцатого века, рабочие и профсоюзы создавали общества взаимопомощи, например, чтобы выплачивать пособия тем, кто не может работать. Именно сама логика рынка и огромные риски, которым она подвергает жизнь рабочих, заставили их разработать механизмы частичной социализации доходов.

На раннем этапе промышленной революции только лица, владеющие собственностью, являлись полноправными гражданами, и, как подчеркивает социолог Робер Кастель, только с созданием систем социального обеспечения действительно произошла «социальная реабилитация людей, не имеющих собственности». Именно социальное обеспечение поставило общественную собственность рядом с частной с намерением дать полноправное гражданство народным классам. Это идея, разрабатываемая Карлом Поланьи в «Великой трансформации», в которой целью принципа социальной защиты является вывод индивида из-под действия законов рынка, и тем самым – изменение соотношения сил и власти между трудом и капиталом.

Можно, конечно, стенать по поводу этатистской формы, в рамках которой осуществляется управление социальным обеспечением, или, например, говорить, что оно должно управляться коллективами – хотя на самом деле я не стал бы покупаться на это, – но критиковать инструмент и его идеологическую основу как таковую – весьма разные вещи. Когда Фуко заходит настолько далеко, что заявляет: «очевидно, вряд ли есть смысл говорить о “праве на охрану здоровья”», и спрашивает, «должно ли общество стремиться удовлетворить потребности индивидов в охране здоровья? И, могут ли эти люди законно требовать удовлетворения этих потребностей?», мы на самом деле выбываем из анархистского реестра.

С моей точки зрения, и вопреки Фуко, наша задача заключается в углублении социальных прав, которые у нас уже есть. Мы должны «опираться на то, что уже существует», как говорит Бернар Фрио. И система социального обеспечения является отличным инструментом, который мы должны защищать и углублять.

Аналогично, когда я прочитал философа Беатрис Пресьядо, которая пишет в Libération, что «мы не станем оплакивать конец государства всеобщего благосостояния, потому что государство всеобщего благосостояния является также психиатрической больницей, учреждением, в котором работают люди с ограниченными возможностями, тюрьмой, патриархально-колониальной гетеронормативной школой», это побуждает меня думать, что неолиберализм сделал гораздо больше, чем просто преобразовал нашу экономику; он глубоко трансформировал социальное воображение некоего «либертарного» левого.

Ballast: Если вы посмотрите на нескольких критически настроенных интеллектуалов, которые опровергают Фуко (я имею в виду Мандозио, Дебрэ, Брикмона, Мишеа, Монвилля MonVille или Кинью), можно, в общих чертах, сказать: они критикуют его за то, что он позиционирует себя как интеллектуала, больше размышляющего о «социетальных», чем «социальных» вопросах [то есть, больше социально-культурных, чем социально-экономических вопросах].

Но, сосредоточив свое внимание на «маргиналах» (исключенных, заключенных, сумашедших, «анормальных», сексуальных меньшинствах и т.д.), разве Фуко не помог пролить свет на судьбу всех этих людей, до того игнорируемых ортодоксальным марксизмом, который способен видеть только экономические отношения?

Д. С.: Вы абсолютно правы. Повторюсь: его вклад в разработку этих вопросов весьма важен. Он, безусловно, вытащил на свет весь спектр ранее невидимых форм угнетения. Но цель его подхода заключается не только в том, чтобы содействовать постановке этих проблем: он стремился придать им ту политическую значимость, которая может быть поставлена под сомнение.

Попросту говоря, с его точки зрения, и с точки зрения многих авторов того периода, сегодня рабочий класс «обуржуазился», он прекрасно интегрировался в систему. «Привилегии», добытые им после войны, лишили его способности выступать субъектом социальных перемен, даже, наоборот – сделали его тормозом на пути революции. Эта идея была очень распространена в то время, ее можно найти у таких разных авторов, как Герберт Маркузе или Андре Горц. Горц зайдет настолько далеко, что будет говорить о «привилегированном меньшинстве», имея в виду рабочий класс.

Окончание этой ключевой значимости, являющейся также синонимом конца ключевой значимости труда, найдет свое выражение в «борьбе против маргинализации» этнических или социальных меньшинств. Новую популярность приобрел люмпен-пролетариат (или «новые плебеи», если использовать термин Фуко), рассматриваемый теперь в качестве подлинно революционного субъекта.

Проблемой для этих авторов, таким образом, стала не столько эксплуатация, сколько власть и современные формы господства. Как писал Фуко, если «девятнадцатый век был озабочен, прежде всего, отношениями между крупными экономическими структурами и государственным аппаратом», то теперь именно «проблема petits pouvoirs [малых властей] и диффузных систем господства» «стала фундаментальной проблемой».

Произошла подмена проблемы эксплуатации и богатства проблемой «слишком большой власти», власти контролировать личное поведение, а также проблемой разных форм современной пасторской власти. Представляется очевидным, что в начале 1980-х годов для Фуко уже не стоял вопрос о перераспределении богатства. Для него не составляло трудности написать: «Можно сказать, что нам нужна экономика, имеющая дело не с производством и распределением, а с отношениями власти». Таким образом, речь шла все меньше о борьбе против власти в лице «экономического эксплуататора», и все больше о борьбе против повседневной власти, борьбе, воплощенной, в особенности, в феминизме, студенческих движениях, борьбе заключенных или нелегальных мигрантов.

Позвольте пояснить: проблема, очевидно, не в том, чтобы поставить на повестку дня некогда игнорируемый целый спектр форм господства, проблема проистекает из того факта, что все эти формы господства все больше и больше теоретизировались и мыслились вне связи с вопросами эксплуатации. Без какого-либо наброска теоретического подхода, с помощью которого можно было бы продумывать отношения между этими проблемами, они мало-помалу противопоставляются друг другу и даже мыслятся как противоречащие друг другу.

Ballast: По сути, за это некоторые его и критикуют: восхваляя фигуру «делинквента», преступника и люмпена, он в то же время высмеивает «консервативных» работников и рабочих.

В своей книге Жан-Лу Амсель очерчивает связь между этим отказом от «народа» и позицией «экологической богемы», занимаемой правящими левыми, в духе Terra Nova [неолиберальный французский мозговой центр, близкий к Социалистической партии]. Что вы об этом думаете?

Д. С.: Проблема заключается в том, что это пренебрежение рабочим классом имело весьма удивительные последствия. Оно выдвинуло на передний план общественных дебатов «социальное исключение» безработных, иммигрантов и молодежи пригородов как главную политическую проблему. Эта эволюция мысли оказалась отправной точкой – как для правых, так и для левых – для признания ключевой значимости «исключенных»: идея, что теперь «постиндустриальное» общество разделяется на тех, кто имеет доступ к рынку труда, и тех, кто в той или иной степени исключаются из него, переместила внимание с мира труда на исключение, бедность или безработицу.

Как отметили социологи Стефан Бо и Мишель Пьялу, эта перемена косвенно помещает рабочих «в лагерь “инсайдеров” (то есть инкорпорированных в систему), тех, для кого нашлось место на стороне “привилегированных элит” и “необоснованных преимуществ”».

Необходимо изучить эту логику, переопределившую социальный вопрос с обеих сторон – и справа, и слева – как конфликт между двумя фракциями пролетариата, а не между капиталом и трудом. Цель правых заключалась в том, чтобы ограничить социальные права «излишнего населения» (surnuméraires) путем мобилизации против них «рабочих» (actifs), а для левых речь шла о мобилизации «излишнего населения» против обуржуазивания «рабочих». Обе стороны затем соглашаются с ключевой важностью фракций, «исключенных» из социальной категории рабочей силы со стабильным положением. Они делают это за счет «рабочих».

Таким образом, мы можем задаться вопросом – когда Маргарет Тэтчер противопоставляла «защищенный» и «изнеженный» «низший класс» тем, кто «работает», не выражала ли она в инверсной форме тезис Фуко или Горца? Эта новая докса консервативных неолиберальных правых стремится, по сути, как отмечает Серж Халими, к «переопределению социального вопроса таким образом, что линия раскола больше не разделяет богатых и бедных, капитал и труд, а скорее отделяет друг от друга две фракции “пролетариата”: фракцию, страдающую “усталостью от сострадания”, от представляющей “нацию благосостояния”».

Очевидно, что политическое содержание этих утверждений правых коренным образом отличается от утверждений указанных авторов конца 1970-ых, но и те, и другие предполагают, что сегодня именно «исключенные» представляют собой проблему или ее решение; именно избыточное население становится центральным политическим субъектом, а не рабочий класс.

В самом деле, как мы можем не видеть странного парадокса между «не-классом» Горца и «андерклассом», столь дорогим сердцу ультраконсервативного идеолога Чарльза Мюррея? И для Горца, и для неолиберального движения испытывать эксплуатацию более не составляет проблемы настолько, насколько ее составляет отношение к работе. Горц рассматривает образ жизни избыточного населения как «избавление» от работы, а Тэтчер считает, что необходимо бороться именно с «пороком» лени. Один возводит «право на лень» до статуса добродетели, в то время как другая указывает на нее как на несправедливость, подлежащую уничтожению.

Но в основе этих двух версий лежит одна и та же логика. Таким образом, и левые, и правые желают, чтобы именно «избыточное население» стало проблемой, искореняя тем самым старые, несозвучные эпохе, догматические идеи, помещавшие эксплуатацию в центр социальной критики.

И левые, и правые хотят столкнуть друг с другом две фракции пролетариата, вступившие, с началом неолиберальной экономической эволюции, в деструктивную конкуренцию друг с другом. По замечательной характеристике философа-марксиста Изабель Гаро, этот сдвиг будет способствовать «замене эксплуатации и ее критического анализа помещением в центр анализа жертвы, которой отказано в справедливости – заключенного, диссидента, гомосексуала, беженца и т.д.».

Ballast: Дебрэ пишет в “Modernes catacombes” («Современных катакомбах») что Фуко, бунтарь и ниспровергатель, стал «официальным философом». Как бы вы охарактеризовали этот парадокс? И как вы объясните, каким образом Фуко оказывается способен соблазнить столь многих людей из радикальных кругов, утверждающих, тем не менее, со всей страстью, что они желают положить конец неолиберальной эпохе?

Д. С.: Это очень интересный вопрос, но у меня нет на него удовлетворительного ответа. Я бы предположил, тем не менее, что это в значительной степени связано со структурой самого академического поля. Вам следовало бы вернуться к Бурдье и бесценным произведениям Луи Пинто, чтобы лучше понять эту эволюцию.

Никогда не следует забывать, что присоединение к «школе» или связывание себя с определенной теоретической позицией означает ассоциирование себя с некоторым интеллектуальным полем, на котором происходит имеющая большое значение борьба за доступ к доминирующим позициям. В конечном счете, обозначение себя марксистом во Франции 1960-х годов, когда на академическом поле частично доминировали самопровозглашенные марксисты, имеет несколько иное значение, чем быть марксистом сегодня.

Концепты и канонические авторы со всей очевидностью являются интеллектуальными инструментами, но они также представляют различные стратегии вхождения в поле и борьбы за него. Далее интеллектуальные процессы частично определяются отношениями власти внутри самого поля.

Кроме того, мне кажется, что отношения власти внутри академического поля значительно изменились с конца 1970-х годов: после упадка марксизма Фуко занимает центральное место. На самом деле он предлагает удобную позицию, которая позволяет до определенной степени быть ниспровергателем, не нарушая при этом кодекса академической науки. Мобилизация Фуко более или менее ценится, она часто позволяет своим защитникам публиковаться в престижных журналах, присоединяться к широким интеллектуальным сетям, издавать книги и т. д.

Весьма значительные сегменты интеллектуального мира ссылаются на Фуко в своих работах, полагая, что он сказал все и даже больше – обратное тому, что он говорил. Вы можете быть советником в MEDEF и редактировать его лекции! [Намек на Франсуа Эвальда, советника главной французской федерации бизнеса; см. выше] Я бы сказал, что он открывает двери, а вы не можете в наши дни сказать то же самое о Марксе.

Ballast: Эта критика «маргиналов» как центра политической борьбы может, в конечном счете, доставить удовольствие контрреволюционерам всех видов во Франции или Бельгии. Вы не боитесь, что льете воду на их мельницу?

Д. С.: Думаю, что существует «консервативная» критика Фуко – и, в более широком смысле, всего того, что во французской социальной истории воплощает май 1968-го. Эта критика уже вовсе не маргинальна: вы можете обнаружить ее у мыслителей консервативных правых типа Эрика Заммура или у представителей Национального фронта. Она открыто нападает на все феминисткое, антирасистское и культурное наследие мая 1968-го, гораздо меньше говоря об экономических разрушениях неолиберализма. Это как если бы проблемой был политический либерализм, наступивший с 1980-х годов, и только вернувшись назад по пути этой общественной эволюции, мы сможем «faire société» (создать общество).

Часто приходится слышать от подобного рода мыслителей, что именно разрушение семейных ценностей или коммунитарных форм социальных связей привело к экспансии неолиберализма. В этом анализе может быть обнаружено зерно истины, но он совершенно сбивает с толку, когда предлагает вернуться к более «традиционному» образу жизни. Мы направляемся тем самым к более авторитарному типу либерализма, с возвращением к семейным ценностям, с возвращением к полной фантазии национальной культуры, а также старому доброму капитализму до глобализации…

Что касается мысли относительно «лить воду на мельницу» своих идейных противников, то я не думаю, что это представляет проблему. Если и существуют проблемы с некоторыми аспектами наследия мая 1968-го, то роль левых не в том, чтобы закрывать на них глаза, потому что крайне правые говорят об этом, а наоборот – вынести свое собственное суждение, сформулировать свою собственную критику, чтобы не полностью проиграть идеологическую битву. Это задача, которую мы должны начать решать с целью воссоздания левых сил, являющихся одновременно радикальными и народными.

Перевел Андрей Малюк по публикации: Can We Criticize Foucault?

Notes:

- Термин «социальное обеспечение» используется здесь во французском смысле для обозначения всей системы социального страхования. Например, национальное медицинское страхование во Франции является частью его системы «социального обеспечения» ↩